- HOME >

- NEWS

本日(10月16日)は、中1から高2までの生徒たちと教員、そして保護者・地域の皆さまにもお越しいただき、探究交流会を開催しました。実は今年度が1回目となるイベントで、中学3年生から高校2年生が日頃の探究活動の成果を発表し、中学1・2年生が発表を聞き、質問をしたりフィードバックを伝えたりすることで、学校全体が交流する機会となりました。

★オープニングセレモニー

本日は、アドバイザーとして鹿児島国際大学の先生方6名にお越しいただきました。先生方のご紹介や当日の連絡も含めたセレモニーを行いました。(Zoomで参加する中学生)

★発表

前半と後半に分かれて、80分ずつ発表を行いました。体育館では中学3年生と高校1年生が、探究学習室、大研修室、大講義室では高校2年生がそれぞれ発表を行いました。

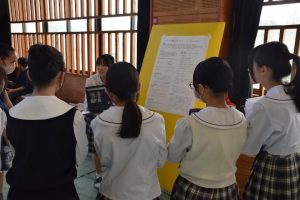

◎中学3年生 ポスター発表

探究コンテストに向けて進めた研究をポスター1枚にまとめて発表しました。以下,生徒たちの振り返りです。

・たくさんの人が見に来てくれてとても嬉しかったです。緊張したけど今までの成果を伝えられたと思います。高校生では新しいテーマをしたいと思っているので、今のうちから何にしようか考えておきたいです。

・探究の発表でうまく発表できたところもあったけど、質問にうまく答えることができなかったので、質問されたことに対してうまく答えられるようにさらに研究を深めようと思った。

・探究発表会で、自分が今まで行ってきた探究の成果が出せたのではないかなと思います。

◎高校1年生 ブース発表

MYPの集大成となるPP(パーソナル・プロジェクト)の成果を各自でまとめました。編み物、絵本、リーフレット、枕などの有形の成果物も展示する生徒もおり、聞き手に対してより効果的に発表することができました。

◎高校2年生 ポスター・ブース・スライド発表

昨年までのプロジェクトを発展させたり、新たな課題に向き合ったりしながら進めてきた課題研究の成果を各自が選択した形式で発表しました。

大学の先生方からアドバイスをいただきながら、自分の研究を深めるチャンスになりました。

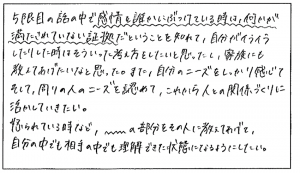

★中1・2の「振り返り」より

「5人以上の発表者・様々な発表形式の発表を聞き、質問やフィードバックを送る」ことを目標に、中1・2年生は交流会に参加しました。いろんな学びがあったようです。

《振り返り》

【問い】交流会を通して、自分の探究を進めるためにどのようなヒントを得ることができましたか。

・交流会を通して計画に時間のゆとりを作ることが重要だと思いました。

・最終的にはSDGsに結び付けていたり、インタビューやテーマに沿って調べた情報をもとに課題に対しての仮説を立て、さらに自分で立てた仮説をもとにさらに調べたりして深めていき、最終的な結論を出すなどの探究方法を説明している先輩がいた。

・説得力のある内容を発表するには、インターネットだけでなく、たくさんの研究に取り組んでいくことだと分かった。

・自分自身が楽しみながら、わくわくしながら取り組むことで、スムーズに探究が進むのだとヒントを得た。

・スライドで発表する時、文字をずっと書くだけでなく、双方向でコミュニケーションを行いながら進めるということを学んだ。

・先輩方の発表を聞き、本当に自分の好きなことを探究していいということを改めて感じました。

・実際にフィールドワークをして身をもって体験することで新しい問いが生まれ、探究がよりよいものになることを学んだ。

・自分の主観が多い発表は、聞いていてあまり納得ができないものもあった。そこから、自分の探究を進めるときは、根拠を大切に、体験したことや証拠を示しながら行っていきたい。

・客観的にものごとをみたり、他の人の協力をもらったりして、探究を進めていくことが大切だと思った。

・自分の探究を進めるにあたって観点や成功規準をしっかり決めることが大切だというヒントを得ることができたと思う。

10月8日、中学1年生の英語の時間にオンライン英会話をしました。修学館では、授業と家庭で合わせて年間20回近くのオンライン英会話の機会があります。

他の学年は1学期からスタートしていますが、中学1年生の中にはこのくらいの時期まで教科書などで練習を積む必要がある生徒もいます。英語でのコミュニケーションに苦手意識が大きくならないよう、徐々に経験の場を増やしていきます。

この日は初めてで当然コミュニケーションに苦労している姿も見られましたが、終わったときにはお互いに感想を言い合って、「どうだった?」「講師の人、めっちゃ優しかった」「すっごいつかれたー」などの声が聞こえてきました。

嬉しそうに「またあるんですか?」と聞きに来た生徒もいました。

★生徒のふりかえり

・何度か聞き返してみてやっとわかった表現がいくつもあった。リスニングを頑張りたい。

・とても緊張したし、コミュニケーションを続けるのは難しく疲れたけれども、思ったよりも楽しい時間を過ごせた。

・フリートークのときにぱっと話題が出てこなかったので、もっといろいろな人と話して経験を積みたい。

・相手が英語で何を言っているのか分からなくて、もっと英語を知りたいと思った。

・音読の練習もしていきたいと思った。

令和6年度探究交流会を下記のとおり開催いたします。中学3年生はポスター発表, 高校1年生はブース発表,高校2年生はポスター/ブース/スライド発表の準備を始めております。

何かとご多用な時期ですが, 万障お繰り合わせのうえ,ご来校いただきますようご案内申し上げます。

日時 10月16日(水) 8時50分~11時40分

場所 本校体育館(中3・高1) 本館2階(高2)

※お車でお越しの方は本校駐車場にお停めください。車の出入りは正門のみで,南門からの出入りはできません。安全確保のため,右折での出入りを禁止とします。左折での出入りにご協力ください。駐車台数に限りがございます。なるべく公共交通機関をご利用いただきますようお願い申し上げます。

中2国語では現在、「説得力のヒミツを探る!」という単元の真っ最中です。

今日は、ミッションを通して「説得力をもたせるには何が必要か?」をグループごとに考えて提案するという活動を行いました。

《ミッション》

「修学館の図書館はすごい!」ということを修学館の図書館をまったく知らない人に伝えたい。どうすれば、説得力をもって伝えられるか(説得力を持たせるには何が必要か)。

「修学館の図書館のすごさ」を、説得力をもって伝える方法をグループで提案してください。

なかなか話し合いがスムーズにいかないところもありましたが、グループごとにATLスキルを意識して話し合いを進め、1枚の紙に提案をまとめました。

最後は他の班の提案を見て回って、「いいね!」と思ったところにはハートマークをつけました。

最もハートがついたのはどんなところだったかを全体で確認すると、グループごとに違いが見られました。多くの生徒が、自分たちと違う考え方に良さを感じていたようです。

今日の活動で提案した「説得力をもつために必要なこと」を、今後の活動の中で意識してくれることを期待しています。

【生徒の振り返り】

・まず説得力が何かを考えた。根拠ならば、事実がもとで、わかりやすさと具体性が必要だということを考えた。ここから、私なりに解釈して、説得力をもつ構成を考えることには、具体性が必要で、相手のことを考えた文でなければならないということを感じた。

・他のグループと意見交換をする際には、自分では思いつかなかった「他と比較をする」や「視点を変える」といった考えを出していたグループがありこんな考えもあるんだなと知ることができたのでとても良かったと思う。

・本当にたくさんのスキルを活用した。案が出なかったり、みんなと考え方の違いがあったりして、中々まとまらなかった。そこで、協働スキルを意識して、他者の意見を受け入れることを大切にして、納得のいかなかった考えも受け入れて、円滑にグループ活動ができたと思う。

・グループで意見を出し合って他者の意見を取り入れることができた。あまり話したことのない人と話すのは難しいけれど今日の授業ではしっかりとコミュニケーションを取ることができた!

4月から始まった中学1・2年合同総学。7月のオープンスクールに向けて活動を続け、無事に発表を終えることができました。オープンスクールに参加していただいた皆様には、生徒たちへのコミュニケーションカードを書いていただきました。生徒たちはカードに書かれたコメントを読みながら、自分たちの発表がどんな学びにつながっているのかを改めて確認できたようです。

オープンスクールで実際に小学生や保護者の方々に発表するのは、「体験的な学び」でもあります。体験的な学びが成長につながるためには、振り返りが重要です。

9月に入ってからは、これまでの学びを一人一人が「探究レポート」にまとめました。この半年間の活動ごとの振り返りを見返しながら、活動の中でどのようにスキルを磨くことができたか、自分の中でどのような変容があったかを自分の言葉にしてレポートにまとめました。

この「探究レポート」は、IBのパーソナルプロジェクトのレポートのかたちにならっています。中学段階でのどの探究活動でも「探究レポート」を活用することによって、高校1年次に取り組むMYPの集大成であるパーソナルプロジェクトについて少しずつ理解するとともに、振り返りの力やエビデンスをふまえて文章を書く力を身につけていきます。

もちろん中学1・2年生にとっては、レポートの指示や評価規準を読みこなすだけでも難しいところもあります。そういうときには、グループのメンバーに相談します。IB教育で学んでいくうえでは、分からないところを分からないと意思表示できることや、安心して相談できる関係づくりもとても大切です。

グループで相談・協力するところと、一人一人が自分で考えことばにするところのメリハリも学べていたようでした。

各グループのリーダー集合も今回が最後でした。クラスや学年も様々な8名程度のグループをまとめるのは中学2年生にとってもたいへんだったと思います。そのたいへんさから成長できるという感覚も確固たるものになりつつあるように感じました。(下の振り返りを読んでいただけると伝わるのではないかと思います。)リーダーのみなさん、本当にごくろうさまでした。

★★★生徒の振り返りから★★★

◎来年の中学1,2年生に向けてのアドバイス、感想,質問,助言など何かあれば自由に書いてください。

(中学1年生)

・チームワークを深めてオープンスクールを成功させてください。

・先輩たちはとっても優しいので、どんな些細なことでもいいから先輩を頼ってほしいです!!

・新しいことばっかりだけど頑張ろう

・IBを人に教えるのは難しいので、グループ全員で協力して頑張って

・本番は緊張するけど、スライドなどを作るときは楽しいから、頑張ろう!

・自分のことだけでなく、相手のこのもよく考えてから行動をする。

・オープンスクールで受け答えが難しい質問がたくさん来てびっくりした

・一見、仲良くできなさそうでも意外と上手くいけるんだなと思った。

・前年度のものを参考にしながら来校者の人たちのことを考えて作ればいいと思います。

・オープンスクールへの準備期間に、あまり良くわからなかったIBの知識や自分の考えを深めることができた。二年生とやるときは緊張するが、IBやスライドの作り方など色々なことを教えてくれるのでとても学び甲斐があり、楽しいです。

・面白い要素も取り入れたほうが小学生も楽しく学べます!

・改善するべきことが 後々見つかっていき対処しなければならなくなるから早めに余裕を持って スライド等はつくっておくと良いと思った。

・来年の1年生へ。 この活動は、始める前は話したこともない人と話し合うので緊張しますが、心配しなくて大丈夫です。来年はよろしくお願いします。

・自分の持っている力を発揮して粘り強く取り組んでください。

・テーマについてよく考えて分からないところやこうしたいなと思うところは積極的に伝える。

・(来年の中学1年生へ) 最初はまだ慣れていなくでできるか不安だと思いますが、時間がたつにつれて周りの先輩や先生方などの支えもあり、どんどん楽しくなっていきますよ!また、自分の行動も積極的になれると思います!!

・「IBは国際バカロレアの略でー…」などは、来てくださっている方も多少下調べをしてくださっているようで、もう知っていることが多かったので詳しくは説明しないでもいいんじゃないかと思う。一方で、IBを学んで自分が感じていることや身に付けられたと感じたことは相手の方からしたら聞かないとわからないので積極的に入れていったほうがいいと感じた。

・総学では、活動や話し合いに常に参加し、友達や先輩とコミュニケーションをたくさん取って、協力し合えば大丈夫

・来年一緒に頑張りましょう!!

(中学2年生)

・聞いてくれる人が楽しく、面白い発表にしてください!周りのグループとも意見交換をしたら、もっといい発表になると思います!

・自分たちが学んできたことを振り返って受けての気持ちになってスライドづくりをすると良いと思います。

・来てくださった方一人ひとりに寄り添うことが大事だと思います。

・チームでコミュニケーションを取ることが一番大切。

・話しにくい先輩、後輩、同級生とも同じグループになると思うが、そんなときこそ積極的に話しかけ、考えを共有したほうがいい。

・他人に任せることの大切さをしることがとても大切なので、ぜひ来年もがんばってください!!

・最初はうまくコミュニケーションを取れないかも知れませんが、1年生の皆さんの理解度やわからないなりの考え方をしっかり聞いて受け止め、ともに理解度を高められるよう頑張ってください!

・一番最初やるときは何かとめんどくさいなやりたくないなという気持ちが強いかもしれないが、実際にやってみると意外と楽しかったりするぞ。

・自分の役割をしっかりと理解して、誰かのために頑張ることで、自分も楽しくなる。

・今の1年生は、今の6年生をリードする立場になるので、はじめは緊張すると思うけど、今持っているIBの知識をすべて話すつもりで頑張ってください。そして、今の6年生は、今の中1のみんなはとても優しいので、IBのことじゃなくてもいろんなことをとにかく聞いて、2年後に向けて知識を貯めておいてください。そして、今の中1と小6で協力しあったら、絶対に良いIBのスライドができます。頑張ってください。

・スライドを作っている時に、改善点がたくさん見つかることが多いです。一生懸命作っていたスライドが作り直しになることもありますが、そのときはグループの人と協力して、作成し終わった後の達成感などを想像しながら、作成すると楽しみながらできます。

・少しコミュニケーションを取ることが難しいと感じるかもしれないけど自分や他人の意見を伝え合う(共有する)事がグループにとっても本番のオープンスクールでも役立ちます。積極的に取り組むことが大切なので常に意識しつつ頑張ってください!

・2年生は積極的に1年生に話しかけてあげて、IBについて質問ある?や、今授業で何してるの?など簡単な話題からコミュニケーションを取っていけば班全体の雰囲気もよくなり、いい成果物ができると思う。

・1つ1つ丁寧に説明すること、そしてスライドの文字は大きく少なくすることです。文字がたくさんあると分かりづらいし、頭に入りにくいからです。イラストなどを効果的に用いると良いと思います。

・リーダーを任されたら最初はリーダーという荷に押しつぶされそうになるけれど、このチームの中で自分にしかできない仕事だと思いながらすると最後までやっていけると思います。リーダー以外の生徒は、ちゃんとリーダーの意見を聞いて自分からも意見が言えるようになる。そうするとリーダーが安心するし、チームの中でコミュニケーションが増えると思います。ちゃんと聞いてちゃんと答えて少しでも良いから貢献するっていうのが大切だと思います

・一年生も緊張するけど二年生も一年生と話すことはすごく緊張します。コミュニケーションスキルをしっかり使いたくさんお互いを尊重しよう。

・リーダー任せになるとその子に負担がかかってしまったりグループ全体でスライドを作れなくて本番に苦労すると思うから手伝ってあげると良いと思う

・わからないところは先輩たちに聞いたりして、どんどん色んな人と関われるようになってほしい。そのおかげで考えも広がるし、学びも楽しくなると思う。

・中学1年生は、初めてで緊張するかも知れませんが、グループの人達と協力しあってこの授業を有意義に扱ってください。応援しています。

・スライドだけではなくCANVAなども活用すると良いと思います。

・とりあえず、カタチを作るとその後の活動を進めやすくなります。探究テーマがわからなかったり、理解できないものがあったりすると思いますが、何かしらのカタチにすると考えやすくなります。

・探究テーマにある「双方向のコミュニケーション」とは、受け手と送り手の両方がIBについて深く理解できるためにするものなので、どうすればお互いが理解できるかを考えてスライド作成をして、修学館へお越しいただいた皆さんに、IBと修学館について説明してください!

・引用文献・参考文献の書き方はIBハンドブックをしっかり見て書くべき。

・直前に体調崩してしまったことをすごく反省しているので体調管理は徹底するようにしたい。

・一年生の皆さんは修学館についてまだ理解が深まっていないと思いますが、2年生ともコミュニケーションをとり、自ら修学館を紹介する成果物を作っていくうえで徐々にIBや修学館の教育方針などについてわかってくると思います。異学年との交流を通して、一つのことを協働して達成するという楽しさや達成感などを感じてほしいです。二年生の皆さんは学校にも慣れて、修学館についての理解も深まっていることだと思います。ですが、自分自身だけの思考で物事を判断するのではなく、十分なエビデンスや理由などを示し、その物事が本当に合っているのかを見極めることが成果物を作るうえで大切になってくると思われます。一年生のサポートも行いながら、二年生が中心となってグループを引っ張ってほしいです。

◎今回の単元で、「学ぶことの楽しさ」を感じられたところや「学ぶことの楽しさ」について考えが広がったり、深まったりしたところはどこですか?

(中学1年生)

・一人ではなく、多くの人と話し合い意見を言い合いながら学びを進めることが楽しいときづいた

・学ぶことで誰かの役に立てること

・班のみんなと話し合ってお互いの意見を共有し深め合ったり、今までの活動で学んだことを活かしながら活動すると学ぶ前より成長できたなと自分を肯定できるようになるなどが学ぶ楽しさなのではないかと感じました。

・学ぶことで、わからなかったところがわかるようになり、モヤモヤから楽しい気持ちになるのではないか。

・先輩たちと書くことによって学ぶことが多かったけど色んなことを知っていくうちにできることが増えていくことが学ぶことの楽しさなんじゃないかと思った。

・人に説明しようとすると、自分が持っている知識がより理解の深まったものになっていくのを感じて、おもしろいなと思った。

・先輩方や同学年の人と協力して物事を進めていくこと、また人と話して相手の方に満足していただけたときは嬉しくて楽しいと感じた。

・学ぶことが楽しいと思うために、まずは興味を持つといいのでは、と思い出してきた

・オープンスクール当日に質問をしてもらってその受け答えをしたことが自分たちが今まで学んだことの成果になったと思い学ぶことの楽しさを感じた。

(中学2年生)

・異学年とやることで、いつもと違う環境で学べたのでいつも以上に楽しかった。また、色んな人と関われるので考えが広がって、こういう視点があるんだという発見がいくつもあった。

・みんなで協力して学ぶことで考えが深まり楽しくなった。

・昨年スライドを作成していたり、MYPを1年間受けていても知らないことは多い。その「知らないこと」を今単元で知ることができ、楽しさを感じた。また、「いろんなことを知りたい」という気持ちが芽生えて、どんどんIBやMYPについて調べることができた。

・修学館という身近なものをくわしく知るということに楽しさを感じました。

・自分がこの学校生活で学んでいて楽しいと思ったことについて、他人に共感しあえることが嬉しかった。

・受け手から、「学び合いは皆さんどのように取り組んでいるのですか。」という質問があり、中学二年生が応答した場面があった。”学び合い”の例として英語や国語を挙げたが、そのときにIBと修学館の学校目標のつながっている部分は「学ぶ楽しさを知るためにIBというプログラムを取り入れ、子どもたちに学びを提供している。」ということだと改めて感じた。だからこそ、学びの楽しさを教えてくれている学校や通わせてくれる両親にすごく感謝したいなと思った。また、受け手の質問の中で、自分が気づかなかったことをその質問から教えてもらったり、自分自身、あやふやだなと思っていた部分も質問に答えるために言語化すると、スッキリして、学ぶことの楽しさを感じることができた。

・計画し、思考を凝らして、至ったコミュニケーション手段が実際のオープンスクールの際に実践でき、また効果を得られたことには大変な充実感を覚えました。またIBにおいて必要不可欠である他者と協力することで目標を達成する楽しさも体感できたように思います。

・1年生の総学の授業のときは、先輩とコミュニケーションを取るのが緊張したり、IBについて全然理解していなかったからこの活動が楽しいと感じなかったり、そこまで深くは理解していなかったなと感じていた。だけど、今年は、IBにも慣れて、雰囲気にも慣れてきたから、楽しく活動することができた。1年生にもIBについて少し説明できたし、スライドの大体もまとめることができたから、今までで一番IBについて理解できた時間だったと思う。

・今回オープンスクールの準備をする際に、リハーサルなどで質問をされたときに、自分にはまだしらないことがたくさんあると分かり、IB・MYPを学ぶことに対して意欲が湧いた。また、自分が知らないことについてしらべて、自分の知識として身につくのが楽しいと思った。

・調べ作業をしているとき。調べ作業は皆と協力して行い、ゲームの間違い探しみたいに楽しかった。それをまとめる作業も終わったときの達成感がすごかった。

・オープンスクール当日に一回目の発表のあとに、保護者の方にアドバイスを頂いてみんなで修正をしたのがとても楽しく、学びことの楽しさだったのではないかと感じることができた。

・ 今回の単元で「学ぶことの楽しさ」について考えが深まった場面は、IBについての知識を再認識したときである。IBの教育方針により、小学生の頃よりも授業が楽しくなったことを改めて思い出し、実体験などを紹介する際に「学ぶことが楽しくなったな」と思えたからである。

・スライド作成を進めていくうちに、先生や先輩方からフィードバックをたくさんいただき、改善点が見つかった。なので、少し心が折れ、やる気が出なくなってしまったこともあったが、グループの人と協力してスライドを作り終わらせることができた。

9月1日の「防災の日」にあわせて、9月5日の中2道徳では「防災」について考えました。ところで、「災害」と聞いて何をイメージしますか?生徒たちのイメージのほとんどが「天災」によるものでした。

しかし、災害には天災だけでなく、人が原因として起こる「人災」もあります。学校で起こり得る人災について、生徒からは「転落」「争い」「いじめ」という意見が出ました。そこで、学校を「安心・安全の場」にするためにはどうすればいいかを全員が考えました。自分には何ができるかを考えることで、日頃の行動につながることを期待しています。

〈生徒の振り返り〉

・今日は,最初に「災害」について考え,災害とは危険を伴ったり人々を不安にさせたりする,どちらかといえばマイナスなイメージであることに気がついた。これは学校におけるいじめや他者を傷つけることにつながるということをまた知って,今後はそのような身近にある「災害」を防ぐために,自身も気をつけていきたいと思った。

・今日の授業では,先月おこった地震や台風のように災害がくる前に備えるような行動をとるために,防災について学ぶことができた。自分達が真っ先に思いつくのは自然災害だが,他にも人災という人がおこすような災害があり,言葉のナイフではなく,言葉の花束を使うようにして,予防しておくことが大事だと改めて思った。災害についても来るからどうにかするのではなく,来る前から準備しておこうと思った。

6月15日の「総合的な学習の時間」に、中学1年~3年合同で相互発表をしました。

中学3年生は、自分の興味関心に基づいて探究しているテーマについて一人ひとり発表しました。

中学1・2年生は合同のグループで「IBの学びについて」の発表でした。

学年、クラスを越えて交わり、進行も自分たちに任されていましたので、戸惑いも感じることができる経験の場となっていたようでした。

今回の中間発表での気づきや得られたフィードバックをもとに、今後の探究や発表を進化・深化させていくよう期待します。

【生徒記入の振り返りより】

(中学1年生)

・今日は協働スキルの6番を活かして、スライドの完成度を上げることができました。また、発表内で先輩の質問に対し、聞かれていることを正しくとらえ、適切にこたえることができました。

・3年生の発表をはじめて聞いて、自分で計画して実行していてとてもすごかった。私たちも前の中間発表のときよりも上手になっていると思う。

・3年生との相互発表を通して、まとめ方や形式を深く知ることができた。協働スキル・情動スキルを活用できた。

・突然の質問に答えることができなかった。これからはそんな事態になったとしても対応できるようになりたいです。

・途中まではいい感じに進んでいたけど、いきなりトラブルが発生してしまったので、次は起こらないようにする。

(中学2年生)

・中3とも中1ともコミュニケーションをとることができた。

・3年生との相互評価では、来年取り組む探究の参考にもなったし、いいフィードバックももらえて、改善するところも見つかった。

・3年生の発表は自分たちのものよりわかりやすかった。そのくらいになれるようにこれから調整をしていきたいと思っている。そしてもっとリーダーとしてグループ全体を前に出せるようにがんばりたい。

・3年生に発表で少し緊張したけど、中3から学ぶことがたくさんあった。例えば、聞き手が興味を持ってくれるように話し方を意識するなどだ。中3はすごいなと思った。

今年度から本格的にNewspicks Educationを導入しました。

【(クリックするとリンクにとびます)➡https://education.newspicks.com/】

本校で導入している国際バカロレアは、教科書の内容と実社会・世界をつなげる「文脈ある学び」を重視しています。探究学習などでも「ニュースでつながり、学び合う」・「ニュースを素材に対話する」機会を増やしていきたいと考え、導入しました。

4月24日、Newspicks Education運営責任者の蒲原慎志さんに来校いただいて、中学2・3年生向け導入ガイダンスを実施しました。中学2・3年生、200名ほどが参加しました。

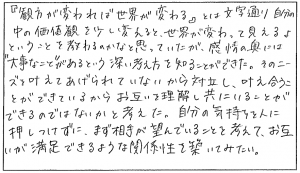

蒲原さんのお話は、ニュースというトピックを通して、「ものの見方」や「自分や相手を知ること」などについてワークを交えながら伝えるものでした。国際バカロレアでも重視されているSEL(Social and Emotional Learning:社会的・情動的学習)の要素がたくさんふくまれており、この面でもIBの学びにつながるお話でした。

生徒向けの90分のワークショップに続いて、教職員向けのワークショップも実施しました。「みんなが学ぶことの楽しさを知り、学び続ける力を身につける」という学校教育目標に向かって多くのことを得られた日となりました。

◆以下、参加者感想から

——————————-

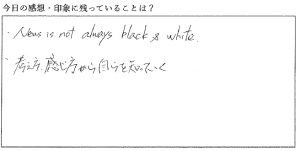

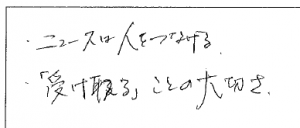

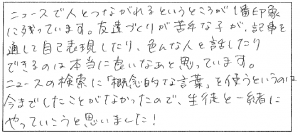

【生徒】

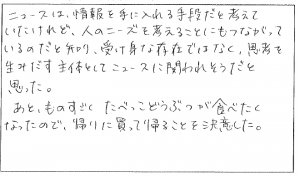

【教員】