- HOME >

- 修学館ならではの取り組み >

- 個別最適な学びと協調的な学び

- 国際バカロレア(IB)

- 探究活動

- 個別最適な学びと協調的な学び

- 国際交流

ICTを活用した学習支援や深い学びにつながる先進的な授業など

一人ひとりの学ぶ意欲を向上させる取り組みが盛りだくさんです。

「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的充実を実現するため、修学館では、スタディサプリやマンツーマンオンライン英会話などのICTを活用した学習支援をはじめ、選択制朝課外、学び合いの多い授業など、先進的な取り組みに絶えずチャレンジしています。2023年度にはパナソニック教育財団実践研究助成校に指定され、生徒一人ひとりが学ぶ楽しさを知り、学ぶ力を身につけることができる環境を整えています。

- オンラインによる学習支援

- オンラインでの教育プラットフォーム(Google classroom)や、スタディサプリなどの学習支援アプリを活用し、学習支援体制を充実させています。不測の事態にもオンラインで対応できるよう、教員のスキル向上を図っています。

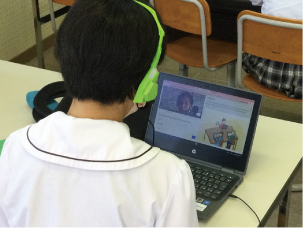

- マンツーマンオンライン英会話導入

- 一人一台端末だからこそできるマンツーマンオンライン英会話を実施。英語のListeningスキルとSpeakingスキルを向上させる近道は、ネイティブスピーカーと直接会話できる機会を多くもつことです。年に5回は授業の中で、20回は家庭で英会話に挑戦します。授業のあとはいつも「もっと上手く話せるようになりたい!」「前よりたくさん話せた!」などの声が教室にあふれ、英語学習のモチベーションアップにつながっています。

- アウトプットを念頭に置いたインプット

- 授業では、学習内容を誰かに説明する、表現するなど、アウトプットすることを目標にしています。アウトプットを意識しながらインプットを行うことで学習内容が長期間にわたって記憶に残るようになり、成績向上につながります。