- HOME >

- NEWS

津曲学園が総合学園となるまでを漫画で分かりやすく楽しく紹介する「マンガ津曲学園ものがたり」を作成しました。ご覧ください。

8/18(月)に、鹿児島修学館で『ホームカミングデー』🏠を開催します!

参加希望の方は以下のフォームへの入力をお願いいたします!

懐かしい母校で、同窓生や恩師、在校生との交流を楽しみませんか?

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

【開催概要】

・日時:2025年8月18日(月)9:00~12:30(途中参加・帰宅自由)

・場所:鹿児島修学館中学校・高等学校

・対象:卒業生・教職員・在校生 など

・主な内容:・卒業生同士の交流・在校生との進路に関する対話・恩師へのご挨拶、懇談 ほか

インスタグラム:https://www.instagram.com/reel/DLtYrduC2mT/?utm_source=ig_web_copy_link

【昨年の様子】

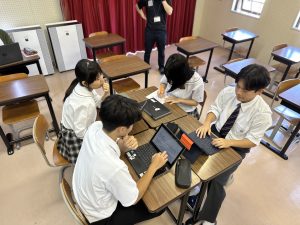

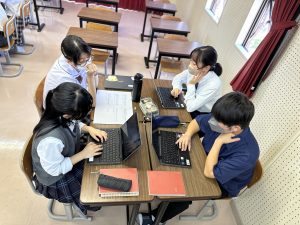

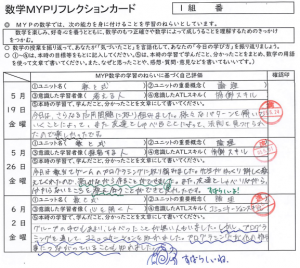

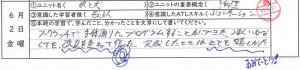

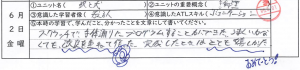

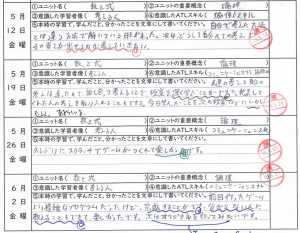

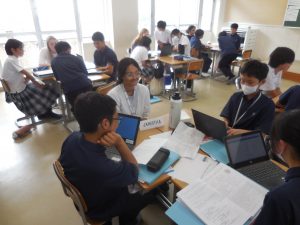

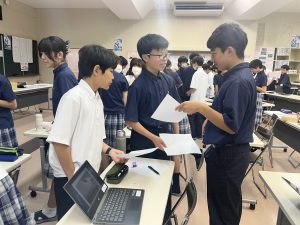

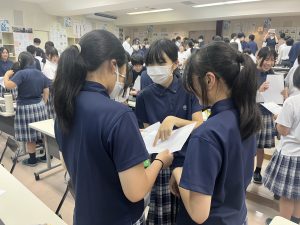

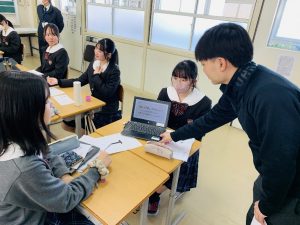

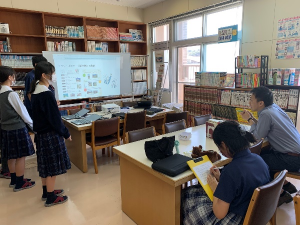

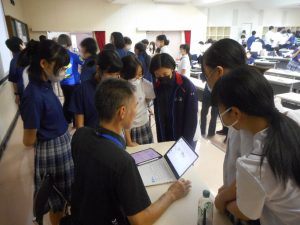

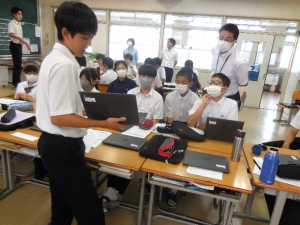

修学館中学1・2年の「総合的な学習の時間」は、1学期間2学年合同でグループを組んで行います。オープンスクールで国際バカロレア(IB)のことを説明するというプロジェクトにグループで取り組みながら、自分たちがIBの理解を深め、協働スキルやICTのスキルを高めます。

7月5日は中1保護者会に合わせて、保護者の方々にプレゼンテーションしました。

探究テーマや概念学習など、説明するのが難しいIBの要素についても具体例を示しながら伝えていました。

全体でのプレゼンの後、席の近くまで行って個別のお話するなど、質問やフィードバックを多くいただけるように自分たちで工夫していました。

「どのようなATLスキルをどのような場面で活用しているか?」

などの質問に対して、それぞれが自分のことばで自分たちの学びの実感を伝えていました。

終了後は、いただいたフィードバックなどをもとに振り返りをしていました。

さっそくスライドの修正をしたり、部屋全体に伝わるように声の大きさを調整し、お互いに確認したりしていました。

5月に異学年・バラバラのクラスでグループを組んだころと比べて、

だいぶチームとしてプロジェクトに向かっている姿が見られるようになりました。

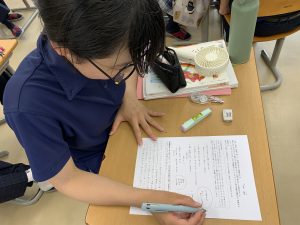

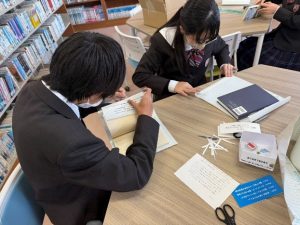

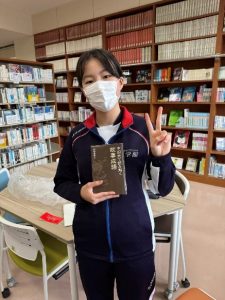

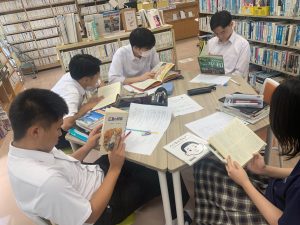

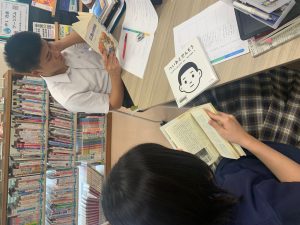

和歌の分析の練習として鑑賞文を書きました。

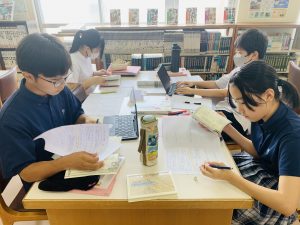

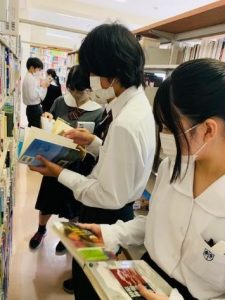

百人一首(万葉・古今・新古今所載のもの)から好きな歌を一首選び、図書館で情報を集め、自分の解釈もふまえて2時間で鑑賞文をまとめました。

1時間目は様々な資料を用いて和歌のことをたくさん知りました。

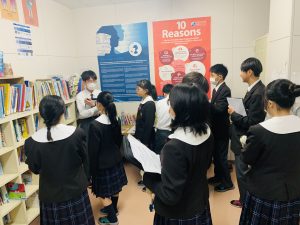

修学館の図書館には人数分の古語辞典や和歌に関連した書籍もたくさん用意してあります。

2時間目は集めた情報をもとに鑑賞文を作成しました。

集中して取り組みました。

来週からはいよいよ総括的課題に取り組み始めます。

どんな総括になるか、楽しみです♪

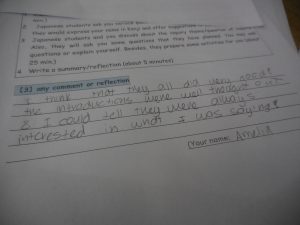

中学1年英語授業では、イーストビュー高校の生徒さんとのコミュニケーションを経験しました。 IBの学際的単元で作成している自己紹介シートを使いながら自己紹介をしたり、お互いに質問しあって留学生の名前を表現する漢字を考えたりしてコミュニケーションしました。 今取り組んでいる単元での探究テーマを深めることができたでしょうか?

この日から本校に来ているイーストビュー高校の生徒さんたちとお香体験をしました。

「現在、唯一高千穂神社の御神木を香材として使う事を許されている香司であり、調香師(HP https://kaorinokamado.jp/ より) 」の堀之内夕子氏に来校いただきました。

☆目的:日本の中高生とアメリカの高校生が交流しながら、日本の伝統文化に触れ、香りという非言語体験による感覚の分かち合いをする。

☆修了後に留学生たちがお互いに袋の香りをシェアしあっていた姿が印象的でした。

☆本校の生徒たちは、自分の気に入った香りに調整するのにとても苦労していたようです。「けっこう難しいものなのだな」という体験しなくては分からないことに気づけたと思います。

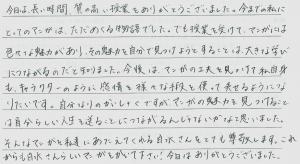

☆終了後の中2生徒から講師の堀之内さんへのメッセージ

7月1日朝、ミネソタ州のイーストビュー高校からの生徒さんたちを歓迎するセレモニーを実施しました。https://evhs.district196.org/

セレモニーの中で、高校2年生の大久保凌宇さんが、「We’re truly excited to have you here from the United States. Even though we come from different cultures, I believe we have a lot to learn from

one another—and the potential to become great friends.(アメリカから来てくれて、本当に嬉しく思います。私たちは異なる文化圏から来ていますが、お互いに学ぶことはたくさんあると信じています。そして、素晴らしい友人になれる可能性を秘めていると思います。)」と歓迎の言葉を述べました。

今週いっぱい、修学館の生徒宅にホームステイして、授業に参加したり、市内を散策したり、いっしょにお香や剣道の体験をしたりします。

6月28日(土)、本校体育館でバスケットボールスクールが開催されました。このイベントは鹿児島レブナイズが主催し、鹿児島県中部地区郵便局長協会が協賛しました。講師には鹿児島レブナイズU15ヘッドコーチの肥後 剛様を迎え、さらに鹿児島レブナイズの藤田浩司選手(#12)と兒玉貴通選手(#14)からも直接指導を受けました。

今日学んだ多くのスキル、中でも「相手を見ること」を、今後のバスケットボールに生かしてください。

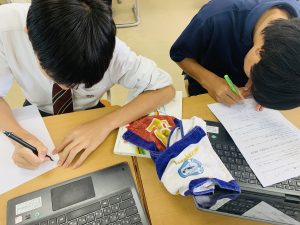

これから和歌の学習を進める中学3年生。

総括には和歌の分析が関わってきます。

今日の授業では「言語と文学」(国語)の評価規準「A:分析」について、理解を深める活動を行いました。

何を知らないと分析できないのか、和歌においてはどのような観点から分析する必要があるのかをじっくり考えました。

「難しい!」という声も多く上がりましたが、ワークシートにはたくさんの思考のあとが見られました。

放課後学びの場で、自衛隊の方3名にお越しいただき、防衛大・防衛医大説明会を実施しました。

生徒・保護者合わせて20名程度が参加しました。

今後の進路の参考になったようです。

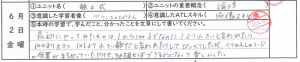

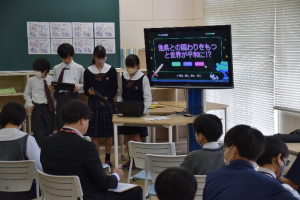

現在、中学3年生の国語はユニット2「『越える』を考える」の真っ最中です。探究テーマ「なぜ私たちは時間、空間、場所を越えるのか」についての理解を深めています。 「おくのほそ道」を学習し、いくつかの紀行文を読んだ後、「旅」(時間、空間、場所を越える営み)の意義について考えました。

今日(6/26)の授業の目標は、「旅」という具体的な営みを通して、「越える」ということについて自分の考えを広げ、深めることでした。 グループごとに旅の意義をまとめ、さらに探究テーマについて対話を行い、スライドにまとめました。

《生徒の振り返り》

※抜粋 ・グループの中でそれぞれある「旅」の意義や考え方の違いについて知り、空間や時間、場所を「超える」という一言だけでも人によって意味が違ってくるのだなと感じた。 ・前からずっと考えていた「場所と空間の違いとは何なのか。」という問いをグループで出したら、「目に見えるか見えないかではないか」という答えをくれて納得した。この単元の中で友達から教えてもらった考えも含めて、探究テーマについて理解を深めて自分の考えを持ちたい。 ・これまでは、「越える」ことで自分自身の学びにつながる、というような考えだった。しかし、今日の活動によって、「越える」ことで自分自身の成長につながり、これまでの自分の成長を振り返ることができる、という考えになった。

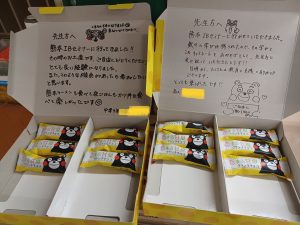

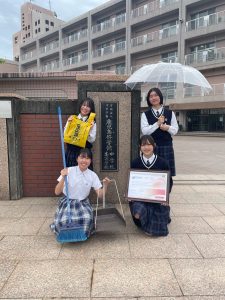

6月23日(日)、熊本県教育委員会主催の「国際バカロレア教育プログラム啓発セミナー」において、鹿児島修学館中学校・高等学校のIB教育の取り組みを紹介させていただきました。

https://ibconsortium.mext.go.jp/news/news-3361/

本校から中学生1名・高校生1名の計2名の生徒も登壇し、「現役IB生」としてのリアルな体験や学びについてトークセッションで語りました。以下に、それぞれの生徒による振り返りをご紹介します。

今回、初めて「講師」としてセミナーに参加することができて、とても勉強になる、良い経験になりました。

そして、IBセミナーの中で印象に残っていることが大きく2つあります。

まず1つ目は、安心して話せる温かい雰囲気のセミナーだったことです。講師として役割を果たさなければいけないという大きな責任感がありましたが、実際にセミナーの中で話してみたら、自分が本当に考えていること・経験したことをコミュニケーションを取るような雰囲気で皆さんに伝えることができました。

次に2つ目は、保護者の方が多かったことです。保護者の方が参加者の中で半分以上だったので、より身近な話をしたり、自分の経験を活かせるような質問を頂いたりすることができました。

この2つ以外にもセミナーでは講師側も参加者側も安心して過ごすことができる環境づくりがされていてとても良かったです。

また、私自身伝えたい内容などを事前に考えていましたが、実際に話していると、伝えたい内容に書いていなかったことや、逆に書いていた内容を話すのを忘れていたりしてしまいましたが、アドリブで答えることができたその時の自分に自分自身とても驚きました。

トークセッションが終わった後に、もっと伝えたいことがたくさん出てきましたが、そのような反省点(改善点)をまた、これからこのようなセミナーなどの機会があったときに活かしたいなと考えました。

最後に、このような機会を設けていただいた熊本教育庁の方々や紹介してくださった先生方に改めて感謝の気持ちを述べたいところでした。

熊本教育庁の方々にはせっかく名刺を頂いたので、手紙かメールでお礼の言葉をお送りしようと思います。

ありがとうございました。

【参加生徒(高校生)の振り返り】

この度は、セミナーへの参加の機会をいただき、本当にありがとうございました。

無事に発表を終えることができ、自分の言葉でIBについて伝えることができたことを嬉しく思っています。

セミナーでは、熊本県庁の方々と、新名主先生の講演の雰囲気作りのおかげで思っていた以上にずっと話しやすかったので、とても有難かったです。

今回のことを通して、自分自身大きく成長することができたと感じています。

まず、日常生活とIBの繋がりをより意識するようになりました。セミナー後に受ける授業は、今までの感じ方とは異なりました。学習を進める際、「現在どのように学びをデザインしているのか」を考えるようになりました。MYPの教育課程こそ終了したものの、私たちが受けている授業や活動には、主体性があり、至る所にATLスキルが使われていました。数々の話を聞き、また私の考えを言葉にしたことで、学びに対する理解が深まったのです。

次に、数々の活動に対する活力が次々と湧いてきました。セミナーでは、IBに関心のある方々と触れ合いました。そうすることで私は、今まで以上にIB校に通っていることの誇らしさを感じました。近づきつつある学習者像や学校教育目標の姿、今まで身につけてきたスキルを存分に活用し、活動を進めていこうと思いました。そのような自信がついたことで、いままで停滞していた課題研究、課外活動も前進しました。

そして、LDT実施のためのIBの知識も身につきました。先生の講演を拝聴し、LDTについて個別に質問をいただき、定義付けすることが難しかった「LDT」というものをどのように説明すればよいか、分かるようになりました。私が今回IB教育セミナーに参加したいと思った理由の一つが、LDT実施のヒントを得るためだったので、今回の活動の目標は達成できたといえます。

重信さんの振り返りや、熊本県庁の方のメッセージ、公式SNSも拝見しました。どの記録にも、改めて考えさせられ、感化させられるものがありました。今回の活動を丁寧にまとめ、学びの輪を広げていきたいです。

改めて、今回の機会をくださった先生方に、心より感謝申し上げます。

多くの学びと出会いがあり、自分自身の成長を感じる一日となりました。

この経験を大切に、これからの学校生活にも積極的に取り組んでいきます。

『熊本日日新聞』当日の記事

蒸し暑い日々が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか?

今年度の同窓会の詳細が決まりましたので、ご案内いたします。

お知り合いへの情報拡散よろしくお願いします!!

******************

Googleフォームから出欠の登録、および身近な同窓生の方へ拡散をお願い致します。

↓第10回 鹿児島中学校・修学館中学校・高等学校同窓会 出欠確認および広告依頼フォーム

出欠確認および広告依頼フォーム

◆日時:令和7年8月9日(土)

受付開始:17:00

総会 :17:30~

(総会終了後、懇親会までの時間に、学校から現況や国際バカロレアなどについて紹介いただく予定です)

懇親会 :18:30~20:30(予定)

◆会場:

SHIROYAMA HOTEL kagoshima (城山ホテル鹿児島)

鹿児島市新照院町41-1

電話 0570-074-680

https://www.shiroyama-g.co.jp/

◆会費:鹿児島中学校・修学館中学校卒業年度で異なります

・1期-15期(昭和61年-平成15年卒):10,000円

・16期-25期(平成16年-平成25年卒):8,000円

・26期-38期(平成26年-令和7年卒、学生除く):5,000円

・26期(平成26年卒)以降で本年度学生である(社会人大学生・大学院生を除く):無料

◆振込(懇親会費・広告費)

下記口座宛に振込をお願い致します。

①鹿児島銀行

西伊敷支店 普通 3009448 鹿児島修学館同窓会

②ゆうちょ銀行

記号 17840 番号 13947341

※他行から振り込みの場合、店名・店番 788 普通

◆広告のお願い

当日の総会資料に掲載する広告も募集しております。お願いできる方は,入力番号⑤に申込概要がございますので、ご確認後にお申し込みください。

1. カラー 縦24cm×横18cm(A4 1頁) 1スペース40,000円~

2. カラー 縦12cm×横18cm(A4 1/2頁)1スペース20,000円~

3. カラー 縦 6cm×横18cm(A4 1/4頁 )1スペース10,000円~

↓広告趣意書

https://docs.google.com/document/d/1TxLSSlct1OWUPHGA7ysUZfjonPmzFFMZw99hBKoewkw/edit?usp=share_link

※本年から寄附の要素も加味し料金を変更しております。(カラー・白黒ともに同一料金です。)

※頂いたご寄附は、20歳代卒業生の参加費への補填、ならびに同窓会から母校への寄附(備品購入等)に使用させていただきます。

◆期限:令和7年7月15日

鹿児島中学校、鹿児島修学館中学校・高等学校同窓会

会長 米倉健太郎

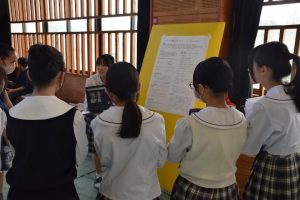

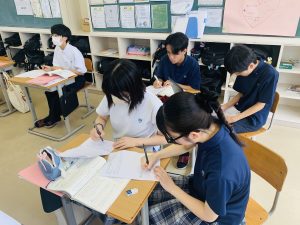

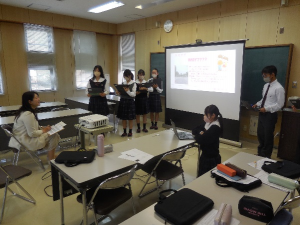

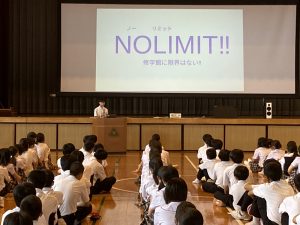

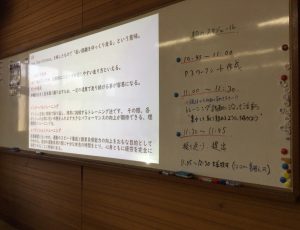

6月14日の土曜授業では,中学1~3年生が合同で相互発表を行いました。

中学3年生は,自分のやりたいことや興味・関心に基づいて取り組んでいるプレPPの内容(個人プロジェクトの準備段階)を発表しました。

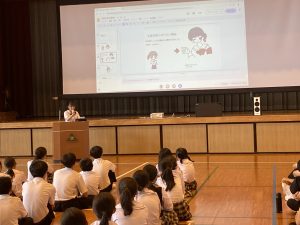

中学1・2年生は合同で,「IBの学びについて」をテーマに,オープンスクール来校者向けに行うパフォーマンスを発表しました。

まずは中学3年生の発表です。自分の興味・関心を探究できることへのワクワク感がよく伝わってきました。発表の仕方やスライドの作り方も,お手本になります。

続いては,中学1・2年生によるパフォーマンスの発表,相手との双方向のコミュニケーションを意識して発表しているようです。

発表後は中学3年生からフィードバックやアドバイスを受け取ります。

受け取ったフィードバックやアドバイスをもとに,中学3年生とも協力して,スライドの内容を改善しています。

【中学1・2年の振り返りより】

○今日は,発表時に相手を意識して声を大きくしたつもりだったけれど声の大きさや態度で指摘をもらったので,これから練習を重ねて改善したい。

○先輩からたくさんのアドバイスをもらうことができ,とても参考になった。もう少し工夫したり声量を意識したい。

○先輩たちから「良かった」と言ってもらえたので,良かったです。自分では発表のときに上手くいかなかったこともあったので,そこを改善したい。フィードバックでいい経験になったので,もっと先輩に話を聞きにいけたら良いと思った。

○3年生からいろいろなことを学ぶことができた。中3の先輩の発表は上手ですごいと思った。

○中3の先輩の発表を聞いて,大事なポイントを目立たせる方法などを具体的に知ることができた。スライドに生かせるように頑張ってきたい。

○質問攻めにされてあたふたしてしまったので,本番までにグループで話し合ってどうにかしていきたいです。

○発表することができた。3年生の先輩に教えてもらったことやフィードバックを次に生かしていきたいと思います。

○3年生からアドバイスを受けて,少し内容を変えました。保護者への発表前にできて良かったです。

中学1・2年生は,今回の相互発表で得られたフィードバックをもとに,さらにパフォーマンスに磨きをかけていきます。

この学びの成果は,7月27日(日)のオープンスクールにて発表いたします。なお,オープンスクールは参加申込を開始しております。たくさんのご来校を心よりお待ちしております!

ライセンスアカデミーさんのご協力のもと、本校単独の『大学説明会』を開催しました。多くの大学・専門学校の講師の皆様にご参加いただき、充実した学びの機会となりました。ご協力いただいたライセンスアカデミーの皆様、そして講師の皆様、本当にありがとうございました。

【オンライン】・近畿大学 ・明治大学 ・日本大学 ・専修大学

【対面】・鹿児島国際大学 ・福岡大学 ・福山大学 ・令和健康科学大学・国際医療福祉大学(福岡キャンパス) ・鹿児島第一リハビリ専門学校

【生徒振り返り】

・学んだことを活かして将来の仕事についている人の話を聞き学びを深めたくなった。

・学費や入試方法、国家試験の合格率について詳しく細かいとこまで説明していただいて興味を湧きました。学費免除のために頑張ろうと自分のモチベにも繋がりました。

・大学を選ぶ際には、偏差値などだけではなく、学費や立地条件、卒業後の進路などいろいろな観点から選ぶことが大切だと感じた。

8月23日~24日に東京で開催される高校生ボランティアアワード(https://lion.or.jp/va/)に本校のCE*活動グループの出場が決定いたしました。

鹿児島県の代表として、学びの成果を発表してきます。

紹介動画→https://drive.google.com/file/d/1CvCKcSyg45HhinaR1-SySDYY0QBAEXAo/view?usp=sharing

*CEとは?

CE(コミュニティエンゲージメント)活動とは、生徒が教室で学んだ知識とスキルを活用して、コミュニティ内外(共通の価値観や目的を持って集まる集団と、その集団の外側のこと)での機会や課題に積極的に関わり、原則に基づいた行動を通じて積極的に地域社会の思いやりのあるメンバーまたはパートナーになることを目指します。地域社会への関与に個人的な責任感を示し、前向きな変化をもたらすために行動します。コミュニティへの参加は、地域的にも世界的にも、重なり合うさまざまなコミュニティで、原則に基づいた行動、つまり責任ある選択に参加するための重要な方法です。原則に基づいた行動、継続的な探究、将来の学業や人生で成功するために不可欠な特性を身につけることができます。

両国で行われた助成金贈呈式・スタートアップセミナーに出席しました。

専門委員の研究者の方々からのアドバイスや他の助成校との情報交換で得たヒントを実践に活かしていきたいと思います。

*鹿児島修学館は、パナソニック教育財団実践研究助成特別研究指定校です。

実践研究計画の詳細はパナソニック教育財団のページをご覧ください。

https://www.pef.or.jp/school/grant/special-school/shugakukan/

富士学院の講師の方に来ていただき、『医学部入試セミナー』を実施しました。

希望者約50名が参加し、医学部入試の対策や医師になる心構えなど様々なことを学ぶ機会になりました。

振り返りアンケート抜粋

・学力をしっかりつけながら命と向き合う覚悟を持つ大切さを知ることができました。(中1生徒)

・90分は長いなと始まるとき思っていたが、聞いてみるとあっというまだった。これからは感謝の気持ちを大切にして学んでいきたい。(中1生徒)

・今日からは、ニュースを観たり、母と社会について話していきたいです。(中2生徒)

・英語、面接、小論文の重要性が非常に増していることを知ることができました。また、学力が高いだけでは医学部を合格できないことを知り、衝撃を受けました。(中1保護者)

・昔と現在では、受験がだいぶ変わっている事に驚きました。(中2保護者)

・昨年に続き2回目です。2回目と思えないくらい興味深かったです。(中3保護者)

・最後に、医者になるということのすばらしさ、患者を救うことの重要性をお話いただき、とても感動しました。(高1保護者)

5月31日(土)に、中3によるスピーチコンテストを実施しました。

国語の時間に取り組んでいるスピーチを発表する機会となりました。

聞いている人に影響を与えるスピーチとはどのようなものかを考えながらスピーチに取り組みました。

保護者の方々にも多数参観していただき、少し緊張しているようでしたが、5分間の発表を頑張りました。

来週からはコンテストの振り返りを活かし、国語の授業でスピーチの仕上げに入ります。人にメッセージを伝えることの難しさが身に染みた今回のコンテストを経て、スピーチをどうブラッシュアップしていくのか、楽しみです。

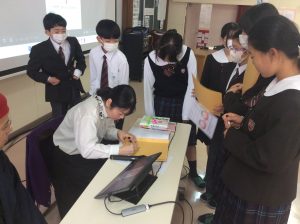

高3保護者会で武田塾の講師の方にお越しいただき、「受験に向けてやること」について講演していただきました。

講演の後も、生徒が質問に行く様子も見られました。いよいよ受験本番。これまでの学びの成果を発揮して欲しいです。

生成AIを「未来を切り拓く学びの相棒」として捉え、その無限の可能性を探究する時間を設定しました。

「AIは単なるツールではなく、私たちのアイデアを引き出し、共に思考を深める存在になりうるか?」という問いとともに、生徒たちは思考の整理や探究活動の深化を助ける対話や、情報を批判的に見つめる力を養うAIの活用法を考えるきっかけになりました。

実際に活用した生徒は、生成AIの可能性に期待や不安を持ちつつも、対話を通してどのように共に歩むべきかについてそれぞれ向き合うことができました。

生成AIがこれからの学習を大きく豊かにし、新たな時代を力強く生き抜くための心強い「学びの相棒」となり得ることに、期待を膨らませています。

生徒の感想からの抜粋

【AIに対する前向きな表現】

視野が広がる 思考が深まる 効率化・質向上 対話が面白い、気楽、楽しい 問い返しが良い 思考の手助け

新しい知識、活用法を知る 補助ツールになる 語彙力向上、思考機会の創出 様々な作業が可能

【AIに対する注意点】

情報の鵜呑み、無批判な受け入れのリスク 批判的思考の重要性 自分で考えることの放棄、思考停止のリスク

コピペ、出典明記への注意 正しい使い方と避けるべき使い方の区別が難しさ AIへの意図伝達の難しさ・問いかけ方

頼りすぎ・依存への懸念

本校のキャリア支援部主任の南のインタビュー記事がスタディーチェーンで紹介されています。

「バラバラでいい。バラバラだからこそ支援する」という本校からのメッセージが伝わる内容です。

ぜひ、ご覧ください。https://studychain.jp/tsushin/shugakukan/

今回の放課後学びの場は「スタサプ講座」ということで、リクルートの講師の方に来校していただきました。

中学生の希望者が参加し、「自分を知る」ことの重要性、具体的な学習方法、そして定期試験に向けた計画づくりのワークを行いました。

参加した生徒たちは全員、主体的に学んでいました。

5月24日(土)に、NewsPicks Education運営責任者の蒲原さんを講師にお招きして、中学1・2年生合同でワークショップを行っていただきました。

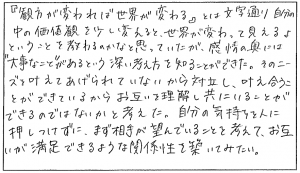

「観方が変われば世界が変わる」というタイトルで、生徒がするように言われたのは、「お散歩と落書き」です。

校内を散歩して、なんとなく気になったところを写真に撮り、

その中から選んだ1枚を、紙に色鉛筆で模写しました。

みんな写真を見ながら、黙々と絵を描いています。

その絵を見せ合いながら、その絵を評価はせず、「こんなもの描いたんだ、こんなところ行ったんだ」と、その人が描いたものを受け止める活動をしました。

蒲原さんは今日のワークショップを通して、ありのままの自分の気持ちを感じること、自分のどんな願いを持っているか感じることを大切にしてほしい、というメッセージを伝えました。

【生徒の感想】

・私はいままで自分の気持ちをしっかり自分で受け止めず、否認してしまうことが多くあったけど、今日の講義を受けて、「自分の気持ちをしっかり受け止めよう」と言う気持ちが生まれました。とても良い発見だったなと思いました。

・自分の思ったことを相手にストレートにぶつけるのではなく、その時分の本当の願いに目を向けて立ち止まってみることが大切だなと感じた。「なんとなく」でも構わないから、その時の自分の気持ちを素直に受け取ることができたら、相手を認められるようになると思う。

・お母さんとけんかした時に、「あっちが悪い!」って思ってたけど、よく考えたら自分も悪い。その気持ち(仲直りしたい)をしっかり伝えることが大切だと思った。

・今この瞬間自分がどう思っているのか、相手に何を伝えたいのか、という、そのままの気持ちを大切にしていきたい。

・絶対これじゃないとダメっていう事はなくて、何となくでいいから自分の意見を出した方がいいんだなと思いました。

・大事なのは他人からの評価だけじゃないということに気付いた。

・自分はいつも周りがすることをいっつもやっていたので、それを楽しいと思っていたが、見方を変えることができた。自分のやりたい事を周りに伝えてみようと思った。

・あの人はなんでこんなに下手なんだろうと人を勝手に評価してしまうことが多くあったなと感じたから、これからはいったん受け止めてみようと思った。

・ひとりでやるよりもみんなでやる方が楽しいと思った。

・お散歩は、自分の好きな風景がちょっと分かったし、落書きでは自分のイメージが分かった。だから「なんとなく」は自分のことを見つける言葉なのかなと思った。

・感じたことを共感してもらうことってこんなにうれしいのかということに気付けた。

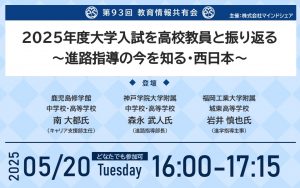

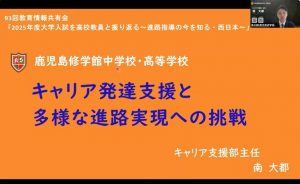

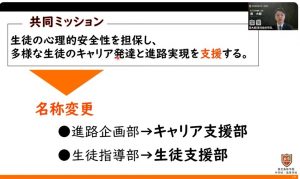

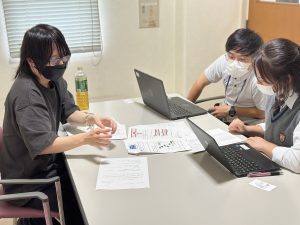

マインドシェアが主催する「第93回教育情報共有会」に本校のキャリア支援部主任の南が参加し、進路指導についての発表や意見交換を行いました。

https://www.mindshare.co.jp/news/6257/

普段から様々な場面で、教育方針を織り交ぜながら本校のキャリア支援について発信しているキャリア支援部主任。

生徒ともに教員も含め、”みんな”で新しいことに挑戦しています。

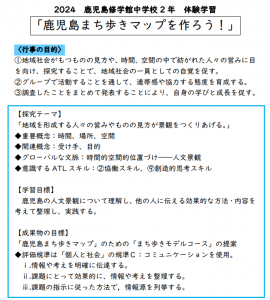

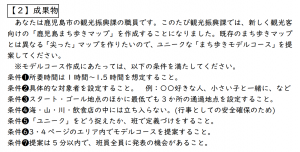

中学2年生は、観光交流局観光戦略推進課の職員になりきって「外国人観光客・留学生向けの鹿児島まち歩きモデルコース」を作ってきました。

5月9日の校外学習では、自分たちで考えたコースを確認するフィールドワークを行い、16日に鹿児島市の観光戦略推進課と国際交流課の方々を審査員としてお呼びして、まち歩きモデルコースの発表会を行いました。

実際に観光客の誘致や国際交流に携わっている方々に評価していただける機会ということで、生徒たちは自分たちが考えたコースを緊張しながらも、堂々と発表していました。

今後中学2年生はこのモデルコースを、英語で高校生にプレゼンします。

高校生はその中から魅力的なコースを選んで、7月にアメリカから留学生が来校した際に、そのモデルコースを参考に、留学生と一緒に市内散策に出掛けます。

今後の活動も楽しみです♪

【生徒の振り返り】

・実際の街歩きをしたときやスライドを作成したときにちょっとしたハプニングなどがあったけど、今日の発表会では相手の目を見たり、大きな声で発表することができた。

・今日の発表会は一回目は全然うまくいかなかったが二回目までに読む人を決めたり、間違いを直したりできたのが良かったなと思う。

・ATLスキルの「管理・調整スキル」を使って、発表の日までにスライド作りを終わらせておけばよかったなと思った。

・今まで、班で協力して活動し制作に取り組んでいたため、協働スキルやコミュニケーションスキルの能力を養うことができたと感じる。また、あまり喋ったことがない友達とも今回の体験学習を通して親睦を深めることができた。多様な人と折り合いをつけることができた。

・今日の発表会で、市の観光戦略のプロの方に発表を聞いてもらうという緊張感のなかでも、活動の成果を見せることができたため安心した。今回、審査員の方からいただいたフィードバックをモデルコース案発表(英語)でもそれ以外の教科でも活かせるようにしていきたいと思う。発表寸前になって、「こうしたほうがわかりやすかったんじゃないか?」「もっと詳しくかけばよかった。」などを思ったので、次からはちゃんとそういうのをなくすために、見直し、声に出して読んでみる、わかりやすいかを確認する、を徹底して頑張ります。

・自己管理スキルがグループで発揮できていなかったため、スライドを終わらせるのがホントのギリギリだったのでもう少し余裕を持って取り組みたかったと思った。さまざまなグループの発表を聞けていろいろ参考になったので良かった。

・今日は、歴史をテーマにしたので、銅像が必然的に増えてしまうことを逆手に取られて、「歴史に対して興味がない人は、楽しめないのではないですか。」という質問に対して良い答えを出すことができなかったので、「鹿児島の魅力を伝える=景色と、歴史を知れればいいのでは」という固定概念になってしまっていたので、「なんで、歴史を伝えたいのか」、「他の観光地も鹿児島の魅力を伝えることができるのか」ということをもっとよく考えれば良かったなと思いました。

・まず、班のメンバーについて、ほぼ話したことのないメンバーで、最初は不安だったものの体験学習や発表会までにはだいぶ打ち解けることが出来たなと思います。また、人によってものの見方が人によって全然違う、ということがよく分かって、同じグループのメンバーでも意識する観点が違ってスライドの読み方や構成が変わっていたり、自分たちではわかりやすく作れたつもりでも、人によってはわかりにくいところもあって質問をされたりしたのは面白かったです。

この日の中学2年生の英語の授業では、自分が選んだ国について、英語で相互発表をしてもらいました。

生徒は「世界で通用するアーティストを目指す中学2年生」という設定で、「海外に留学し、知らない世界に目を向けるために、いろいろな国の情報を収集する」という取り組みをしています。

「一つでも多くの情報を得て、自分の知らない世界にも目を向けるように!」という指示のもと、30分間でなるべく多くの人と相互発表してもらいました。

自作のメモを見ながら発表している生徒もいれば、内容を覚えて発表している生徒もいます。

「どの国調べたの?」「カナダ調べた人ー?」と声を掛け合いながら、楽しそうに発表し合う姿が印象的でした。

【生徒の振り返り】

・今日は同じ国の人3人を聞いた。人によって取り上げる文化が違くてとても面白かった。

・さまざまな人とコミュニケーションスキルを発揮することで、普段話さない人とのコミュニケーションをとれて発表のスキルも人間関係のスキルも上がったと思った。

・発表を聞いてくれた人たちに「すごい」「わかりやすい」など言ってもらえたので、ちゃんと伝わっているんだと実感できた。

・「多様な文化の人に伝える」ということで、英語の下に日本語で翻訳を書いたが、友達から賛成や反対の声があったため、見直したい。

・自分があまり話さない人と会話するのは、自分では少し抵抗があったが、今日を通していろいろな人が発表を聞かせてくれたので、今後も今日のことを活かして活動したいと思った。

・なぜ韓国のものが日本で流行するかを説明してる人がいて、文化の背景にある情報まで含めて話すと文化を理解しやすくなると感じた。

昨年度大宮国際中等教育学校に研修に行った生徒たちが「修学館でも取り入れたい!」と報告してくれたのが”LDT(Leaners Directed Time)”でした。

LDTとは、「自分で自分の学習をプロデュースする時間」と定義されており、IB教育に親和性の高い取り組みであると感じてくれたようです。

研修に参加した生徒たちが中心となり、学年の生徒を巻き込んだり、他学年にも理解してもらえるように説明動画を作成して、本格的な導入に向けて一生懸命取り組んでくれています。

教育実習生と物理を学び合う者たち

夢を語る者たち

書道大会に向けての準備×合同LDTの準備する者たち

図書室という静かな空間で課題に黙々と取り組む者たち

「課題研究」について真剣に語り合う者たち

普段慣れた自分の席で課題をこなす者たち

いよいよ来週は中学3年生と合同LDTとなります。どんな学びが起こるのか楽しみです。

学校がみんなにとって安心・安全でより良い学びの場になるように、クラスの学級会の各部の代表者が募る専門委員会が月1で開催されています。

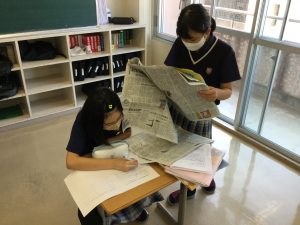

学習部では、「探究新聞」を今年度から作成することに決定し、本日の専門委員会では担当割り振りと記事の内容を検討していました。IBMYP認定校である本校にとって、「探究」はすべての学びの中心に存在しています。「総合的な探究・学習の時間」の取り組みだけではなく、教科や行事などすべての教育活動で生徒がワクワクした時間を切り取って記事にしてもらいます。

高校3年生が現在作成している探究新聞を参考にし、学習部の生徒たちが生徒目線の修学館の学びをどのように表現してくれるか楽しみです。ちなみに記事の「旬」を大事にするために不定期発行を予定しています。

今年度1回目のオンライン英会話。中学1年生の頃は、緊張と不安で後ろ向きな生徒もいましたが、回数を重ねるごとに自分が習得した言語スキルを最大限発揮しながら、笑い声が起こるくらいコミュニケーションを楽しんでいます。

高校生にもなると端末の不具合が起こっても、焦らずChat機能を用いながら海外の講師の方と対応できる生徒も増えてきました。

【生徒の振り返り】

外国の人と話すことによって、普段の授業よりも発音を意識することできた。講師の先生はとても優しくて、部活などの日常的な会話ができたことが印象的だった。単語は覚えていても、それを会話の中で文にすることが難しい時もあったので、文で表現できるように取り組んでいきたい。

今年度からの試みで、高校1年生と2年生合同で総合的な探究の時間を過ごす時間を設定しました。

経験のある2年生がそばにいることで1年生の不安に寄り添える時間にもなりますが、何よりも”みんな”で探究サイクルを回しながら、それぞれのATLスキルを育みながら修学館の探究的な学びがさらに発展していく機会として設定しています。

今年度の高校生の遠足の行き先は、上野原縄文の森です。

参加する生徒たちがこれまでの学びや日常生活と”つながり”を持ちながら上野原縄文の森を訪問できるように、鹿児島県立埋蔵文化財センターから3名の職員の方をお招きし、一日遠足の事前学習を行いました。

遠足当日は事前学習で得た知識を元に、展示されているものを興味深く見学できました。

今日はあいにく雨でしたが、生徒も先生も一緒に勾玉作りなどの体験もでき、MYPのグローバルな文脈「空間的時間的位置づけ」を意識し、勾玉を通して「過去と現在」を行き来する良い機会となったことでしょう。

課題研究を進めていくために、働く先輩にインタビューをする生徒の様子です。

本校は、生徒たちの学びに対する主体的な行動を尊重し、サポートしています。

専門的な立場でのアドバイスはさることながら、先輩だからこそ伝えられるメッセージもあり、多くの学びを得る時間になったと思います。

「たどり着くための”キーワード”を知らなければ、いくらインターネット上に有益な情報があったとしても出会うことはない。」

そのようなやり取りを聞きながら、改めて「知識」の重要性を感じました。

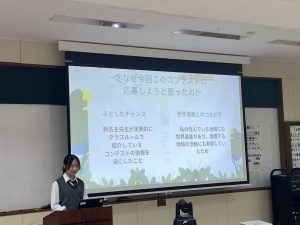

『世界遺産×SDGsチャレンジ!小論文部門』で最優秀賞を受賞した生徒の振り返り報告を行いました。

https://www.sekaken.jp/sdgs_challenge_2024/result-e/

今回の振り返りでは、

①高2で行う探究活動に世界遺産やSDGsの内容を取り入れるきっかけとなったこと

②挑戦し続けることの大切さを実感したこと

を紹介してくれました。

今後も多く修学館生が、一歩踏み出しチャレンジしてくれることを期待しています。

本校の高校体育委員長による体育祭の振り返りを紹介します。

今年度の体育祭のスローガン”REBORN”(新たな自分に生まれ変わり、先輩からの伝統のタスキを胸に、全力で挑戦しよう!)のもと、天気にも恵まれて第41回体育祭を開催することができました。修学館では学年を超えた交流が大切にされています。そのため、体育祭も4月の学習者像”心を開く人”を意識して、準備から、競技の進行、片付けまで学年の枠を超えて助け合い、仲を深める姿が多く見られました。

応援団は、春休みからほとんど毎日練習に励んでいて、より良い演舞になるように先輩も後輩も関係なく、何度も話し合いを重ねている姿がとても印象的でした。本番の演舞からはこれまでの努力と、仲間を思いやり、信頼する気持ちが伝わってきて、学校全体を引き込んでいくような力強さを感じました。

また、体育祭が終わったあとも、みんなで協力して片付けまでやり切る姿も印象的でした。最後まで責任を持って行動すること、そして誰かが困っていたら助けることが自然とできていたのは、日頃の学校生活や学習を通じて、「主体的に行動すること」「他者と協働すること」の大切さを学んできたからだと思います。

振り返って、今年の体育祭は、競技の中でも、準備段階でも、生徒ひとりひとりが自分の役割を大切にしながら、みんなで協力して作り上げた一日でした。それぞれが協力して取り組めたことで、ただの行事ではなく、学びや成長を感じられる場にもなったと感じます。普段から学年を超えて交流する機会が多く、グループ活動などで協働スキルやコミュニケーションスキルなどを身につけてきたみなさんだからこそ、自然に心を開いて支え合い、仲間との絆を深めることができたのだと思います。この体育祭を通して、新たな自分に一歩踏み出すきっかけをつかんだ人もいたのではないでしょうか。来年もまた体育祭がさらにすてきなものになることを願っています。

鹿児島修学館中学校・高等学校は、(公財) パナソニック教育財団実践研究助成「特別研究指定校(活動期間:2025〜2026年度)」に選定されています。

https://www.pef.or.jp/school/grant/special-school/

特別研究指定校は、専門家がアドバイザーとして伴奏してくださり、年に複数回学校にいらっしゃいます。4月26日にアドバイザーの木原俊行先生(四天王寺大学 教育学部 教授)とパナソニック教育財団事務局長が来校されました。本校のICT教育のアドバイザーをお願いしている鹿児島国際大学の辻慎一郎准教授もお越しいただき、授業の様子を見学された後、今後の実践研究についての打ち合わせをしました。

2年間の実践研究を通して、さらにICT活用を深化し、学びを充実していきます。

体育祭本番まで残り2日となりました。テントの準備やグラウンド整備も着々と進んでいます。

地域の皆様のご理解に感謝し、予行練習も行われました。

本番当日は天気に恵まれそうですので、熱中症や体調管理に気を付けながら、みんなのATLスキルが育まれる一日になることを期待しています!そして、今年のテーマである、”REBORN”(新たな自分に生まれ変わり、先輩からの伝統のタスキを胸に、全力で挑戦しよう!)に向かって取り組んでほしいと思います。

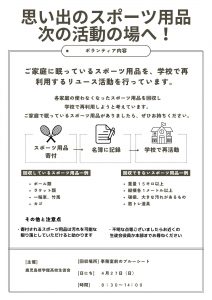

体育祭当日に本校高校生徒会主催でリユース活動も行います!

高校生徒会からのメッセージ

昨年度に引き続き、体育祭でスポーツ用品を回収し学校で再活用するボランティアを行います!「昔使っていたラケットやボール」「今はもう使わないけどまだまだ使えそう」などを持ち寄っていただき、あなたの思い出の詰まったスポーツ用品を次の未来につなげてみませんか?

詳しい内容はこのチラシをご覧ください。

始業式、入学式、そして新年度の準備期間であるスペシャルウィークも終わり、授業もいよいよ本格的に始まりました! 物理選択者も頑張っています!

体育祭本番まで残り3日となりました。

「他者貢献」というキーワード通り、さまざまな立場や役割で、体育祭の成功のために貢献しようと日々取り組む生徒たち。

それぞれが「主役」であり、「脇役」でもある。そんな雰囲気を毎年感じされせてくれます。

【応援団の様子】

【書道部の様子】

【吹奏楽部の様子】

4月27日(日)に開催される体育祭に向けて準備を進めています!今年のテーマは、”REBORN”(新たな自分に生まれ変わり、先輩からの伝統のタスキを胸に、全力で挑戦しよう!)です。

体育祭の準備・本番を通じて、「リーダーシップ」「他者貢献」「責任感」「全体を見通す力」というキーワードを意識し、様々なスキルを育んでほしいです!

国際バカロレア(IB)教育が目指す10の学習者像(https://ibconsortium.mext.go.jp/wp-content/uploads/2024/02/about-ib_pdf_01.pdf)がより多くの人に浸透するように、学習者像を文字やイメージで貼るプロジェクトが昨年度12月にスタートしました。そして本日ようやく設置が完了し、お披露目されました。本館中央階段の1階から2階にかけて掲示されています。

通りかかった生徒に「あなたが好きな学習者像のところに立ってみて」とリクエストしてみました!

“みんな”が、「10の学習者像」を意識しながら学校生活を送ってくれることを期待しています!

〈プロジェクト始動時にMYPコーディネーターから生徒に送られたメッセージ(抜粋)〉

IB校を見学しに行っても、学習者像などが文字やイメージで貼られているところが多いです。

マネしようと思って、学校に、「貼って良いか」と許可を求めたところ、

「せっかくなら、よく考えてしっかりしたものをつくるように」

とのことで、最終的なデザインや貼り付け作業はプロの業者さんにお願いすることになりました。

生徒の皆さんにも愛着を持ってもらえるようにアイディアやイメージ案を寄せてもらったものをまとめたかたちで、業者さんにお送りしようと思います。

毎日のように通り、目に入るところですので、前向きな気持ちになれる常に心にとめてほしいメッセージ・デザインを掲示したいと思います。

ぜひみなさんの才能やセンスを発揮して、素敵なものをつくりましょう。

入学したばかりの中学1年生向けの国際バカロレアMYPガイダンスの一環として、「強迫性障害」の当事者である漫画家のつくしゆかさんによる特別授業を実施しました。

(つくしさんは、『極度の心配性で苦しむ私は、強迫性障害でした!!』という漫画の作者です。https://san-san-sha.com/?pid=170396154)

国際バカロレア(IB)のガイダンスで強迫性障害の経験談についてお話いただく主な意図は、「自分とは違う感じ方・考え方をする人との共生・折り合いのつけ方について考える」ことです。

自分にとっての「あたり前」が周りの人にとってはそうではないことを、まずは気づき、理解するための時間です。国際的視野を育む意味でも、「自分が属する地域や国の文化が、どこでも当たり前というわけではない」という認識は重要です。

本校の学校教育目標「みんなが学ぶことの楽しさを知り、学び続ける力を身につける」の「みんなが」を実現していく考え方を校内で浸透させていくことにもつながります。

さらに大きくは、IBの使命にある「人がもつ違いを違いとして理解し、自分と異なる考えの人々にもそれぞれの正しさがあり得ると認めることのできる人として、積極的に、そして共感する心をもって生涯にわたって学び続ける」につながることなので、国際バカロレアMYPガイダンスとして毎年実施しています。

入学してすぐにこのような機会を設けることで、少しでも人間関係に配慮してその後の学校生活を送り、「みんなが」安心・安全に楽しく学び続けられるよう願っています。

↓↓↓こちらは、2年前の実施の様子が紹介されているニュース映像です。

https://www.youtube.com/watch?v=HgKENu1xfNM

職員会議に生徒会役員が参加し、体育祭についての説明や質疑応答を行いました。

みんな(生徒も先生も)でより良い体育祭を作り上げていきます!

【職員会議の様子】

以下生徒会作成企画書(抜粋)

目的

「昨年度の”他者貢献”に引き継ぎ、さらに今年は”協力と責任感”をテーマに、各自が責任感を持って自分の役割を果たし、体育祭を通じて、他者への配慮と協働の大切さを実感する、また、そのための能力を養うこと。」を体育祭の目的とする。

1. 「リーダーシップ」,「他者貢献」,「責任感」,「全体を見通す力」のスキルを高める。

2.自由の相互承認を目指した上で、規則やルールを守ることを学ぶ。

3.情操を養う。

4.保護者や OB・OG、地域の方に本校の教育活動を認識していただく。

目標

「心を開く人」(4月月間重点項目)

IB学習者として、私たちは、探究的な学びを効果的に進めるために以下のスキルを高めます。

◎コミュニケーション(コミュニケーションスキル)

【生徒に期待すること】 交流と通して、効果的に自分が考えていること、メッセージ、情報をやりとりする⇒わからないところを積極的に聞こう。自分にもできるようなことを自ら探そう。

◎社会性(協働スキル)

【生徒に期待すること】仲間と一緒に効果的に活動すること

⇒他者に貢献しよう。集団の一員として参加しよう。

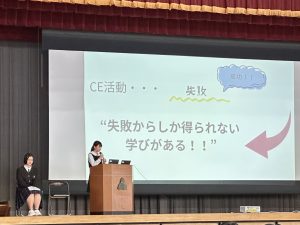

4月16日(水)にCE(Community Engagement)発表会が体育館で行われました。

本校は 、昨年度まで IBMYP教育活動の一環としてSA(サービスアズアクション)という名称で奉仕活動を行なってきましたが、今年度からCE(Community Engagement)と名称が変更となりました。

生徒支援部長の白川先生の説明をみんな真剣に聞いていました。

2名の生徒の実践報告を通して、「CEがどういうものなのか」ということがイメージできたことでしょう。

今年度も多くの生徒が、さまざまなコミュニティで活躍してくれることを期待しています!

4月15日、株式会社リアセックキャリアカウンセラーの増田明日香さんをお招きして、「学びみらいPASS 生徒向け解説会」を実施しました。PROG-Hの結果を参考にし、自分自身と向き合いながら、さらに「興味・関心」の幅を広げ、「できること」を増やすヒントを得る時間となりました。それぞれが持つコンピテンシーを活かして、与えられた立場の中でどのような貢献ができるのかを考えながら実行に移してほしいと思います。

【本日のキーワード】

#リテラシー #コンピテンシー #ジェネリックスキル #1.01の法則

4月8日に入学したばかりの1年生が安心して学校生活を送るために、中学3年生が学校を案内する特別プロジェクト「ようこそ新入生!Ⅱ」を実施しました。

1年生が、これから通う修学館中学校での生活を楽しくイメージできるよう、どんなツアーにしたらよいか、3月から準備を始め、グループごとに創意工夫をこらして話し合いを進めてきました。

いよいよ4月10日に迎えた本番では、1年生の笑顔が見られ、一安心。

新しい仲間を迎え、これからの学校生活が楽しみになりました。

【生徒の感想】

・1年生とどのような交流をすることが相乗効果を生むことができるか、また1年生がどうすればリラックスでき、心を開いてくれるか、気軽に話しかけれていつでも頼れるような先輩となれるかを考えながらいろんなおはなしができた。たのしく交流することができてとてもいい機会となった。

・ 協働スキルを活用することができた。プロジェクトの計画を立てるときに、グループ全体で「どういう内容をしたいのか」を話し合いながら、決めることができた。たくさんの意見を出し合い、みんなの意見が全て取り入れることができるように工夫することができた。

【本日のキーワード】

#心を開く人 #ATLスキル #対話

4月11日(金)にGlocal Academyの岡本尚也さんをお招きし、「対話を通して、より良いリサーチクエスチョンにたどり着くヒントを得る」ための研修を行いました。生徒たちは事前に準備しておいた問いリストや文献リストをもとに、2時間充実した時間を過ごしました。「すべてのATLスキルを発動し、この2時間を”みんな”の成長につなぐ」という目標も達成してくれたと感じます!

【岡本さんからのメッセージから抜粋】

自分の言葉を大切に。立場や個人的価値観を切り離した議論を目指そう。議論は終わらない。あきらめない。自分にまっすぐ。君たちの成長が社会にプラスになる。 知的な持久力。

【生徒の感想】

探究活動を進める中で問いが変わってもいいんだと知り、安心した。

周りの環境や声掛けが成績や進路実現によくも悪くも影響すると知った

【本日のキーワード】

#対話 #リサーチクエスチョン #進路 #社会課題 #個人の興味・関心 #ATLスキル

中学2年生向けのワークショップについて、講師の蒲原さんが書いてくださった記事が公開されました。

『「対立」に向き合い学び合った中学2年生。対立への対応を自覚した上でありたい姿を描き、自らができることを分かち合った学び。”ニーズ”でつながることの意味が学年で共通言語になった』

https://education.newspicks.com/education-magazine/shugakukan-002

↓ワークショップ当日の様子です。

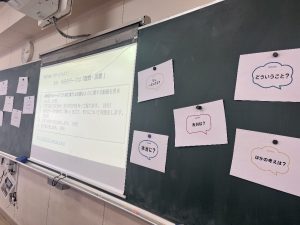

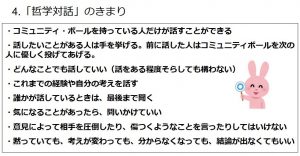

鹿児島修学館中学校の1年生の道徳の授業は、「哲学対話」の形式で行っています。

★「哲学対話」とは?

参加者が、共有した「問い」について自分の考えを伝えながら、他者の意見にも耳を傾ける姿勢を大切にし、対話を通して学ぶ方法。(杉本遼ほか(2023)「哲学対話の道徳授業」より)

生徒たちはまず、その日のテーマに関する教科書の文を読みます。

その後、クラスを3つに分けてグループを作り、それぞれ円を作って座ります。

そして、黒板に貼られた「Qワード」も参考にしながら、その日のテーマについての問いを立てて、それについてグループで対話します。

(↑授業用スライドより)

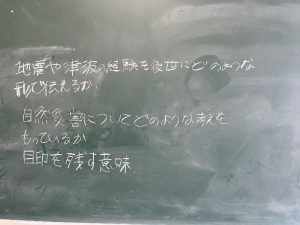

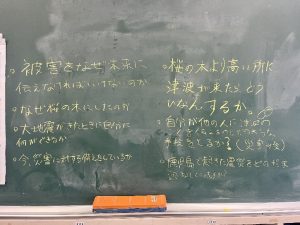

3月11日に行った哲学対話では、「自然・災害」というテーマで、東日本大震災の後、津波到達地点に桜を植樹し、震災の教訓を伝えようとした、岩手県の「桜ライン311」の人たちの話を読んで、問いを考え、対話をしました。

↓各グループから出た「問い」

最後に振り返りを入力して終了です。

教員がファシリテーターとして対話に参加することもありますが、基本的には生徒だけで考えを話したり、質問したりして、対話が進んでいきます。

言葉を選びながら一生懸命考えを話す生徒、いつもの授業とは少し違った表情でクラスメイトの考えに耳を傾ける生徒、じっと考える生徒、教員にも思いつかないような問いを出す生徒がいます。

修学館では、自分の意見や考えを伝えられる生徒、相手の意見に耳を傾けることができる生徒、物事を自分事としてとらえることができる生徒を育てています。

🌸合格🌸 APU・アジア太平洋学部

🌸合格🌸 岡山理科大・獣医学・獣医学科

🌸合格🌸 鹿児島医療リハビリ専門学校・柔道整復

🌸合格🌸 鹿児島純心大・看護栄養・看護

🌸合格🌸 京都橘大・健康科学・救急救命

🌸合格🌸 国際文化理容美容専門学校・美容

🌸合格🌸 国士館大・経営・経営

🌸合格🌸 志學館大・人間関係・心理臨床

🌸合格🌸 順天堂大・スポーツ健康科学

🌸合格🌸 清泉女子大・総合文化・日本文化

🌸合格🌸 西南学院大・経済・経済

🌸合格🌸 筑紫女学園大・人間科学・社会福祉

🌸合格🌸 東京工科大学・メディア

🌸合格🌸 帝京大・福岡医療技術・救命救急士

🌸合格🌸 帝京大・文学部・日本文化

🌸合格🌸 名古屋外国語大・外国語・フランス語

🌸合格🌸 名古屋芸術大・音楽領域・音楽専門

🌸合格🌸 西鉄国際ビジネスカレッジ・ホテルブライダル

🌸合格🌸 武蔵野美術大・造形・デザイン情報

🌸合格🌸 日本大・芸術・映画

🌸合格🌸 日本大・芸術・映像表現

🌸合格🌸 日本大・商・経営

🌸合格🌸 阪南大学・経済

🌸合格🌸 兵庫大・現代ビジネス・現代ビジネス

🌸合格🌸 福岡ビジョナリーアーツ専門学校・動物看護

🌸合格🌸 テイラーズ大学・ファンデーションビジネスコース(マレーシア)

🌸合格🌸 西南学院大・経済・経済

🌸合格🌸 南山大・法・法律

🌸合格🌸 同志社大・理工・インテリジェント情報工

🌸合格🌸 中京大・文・言語表現

🌸合格🌸 明治大・経営・経営

🌸合格🌸 名桜大・国際・国際文化

🌸合格🌸 ZEN大・知能情報社会・知能情報社会

🌸合格🌸 九州大・理・数学

🌸合格🌸 国際医療福祉大・福岡保健医療・医学検査

🌸合格🌸 福岡歯科大・口腔歯・口腔歯

🌸合格🌸 国際医療福祉大・薬・薬

🌸合格🌸 九州女子大・人間科・児童・幼児教育

🌸合格🌸 就実大・薬・薬

🌸合格🌸 志學館大・人間関係・心理臨床

🌸合格🌸 志學館大・人間関係・人間文化

🌸合格🌸 志學館大・法・法ビジネス

🌸合格🌸 九州看護福祉大・看護福祉・リハビリテーション

🌸合格🌸 東洋大・法・法律

🌸合格🌸 東洋大・福祉社会デザイン・人間環境デザイン

🌸合格🌸 津田塾大・学芸・多文化国際協力

🌸合格🌸 津田塾大・学芸・国際関係

🌸合格🌸 津田塾大・学芸・英語英文

🌸合格🌸 鹿児島国際大・国際文化・国際文化

🌸合格🌸 鹿児島国際大・福祉社会・児童

🌸合格🌸 立教大・文・文

🌸合格🌸 関西大・文・総合人文

🌸合格🌸 近畿大・文芸・文化歴史

🌸合格🌸 明治大・法

🌸合格🌸 崇城大・薬・薬

🌸合格🌸 崇城大・生物生命・生物生命

🌸合格🌸 中央大・経済・経済

🌸合格🌸 立教大・観光・交流文化

🌸合格🌸 日本文理大・保健医療・臨床検査学

🌸合格🌸 近畿大・産業理工学・建築デザイン

🌸合格🌸 鹿児島大・法文・人文

🌸合格🌸 鹿児島大・教育

🌸合格🌸 北九州大・国際環境工・建築デザイン←NEW

2月26日(水)の午後を使って、中学2年生が9月から続けてきた探究活動の成果を伝える探究発表会を行いました。

この活動は、高校1年生で取り組むPP(パーソナル・プロジェクト)の準備段階として取り組みました。PPは、自分の興味関心や身近な困りごとに目を向け、何ができるようになりたいか、何を成し遂げたいかなどを考え、それを実行できるプロジェクトを自分自身で進めていきます。

今回、中学2年生では、「コンテストに挑戦する」という全体目標に向かって、自分自身で「学習目標」「成果物の目標」「成功規準」を設定しました。

《準備やリハーサルも頑張りました》

《いよいよ発表会本番です》

発表会では、うまくいったことだけでなく、うまくいかなかったことや失敗したことも発表することで、より有意義なフィードバックをもらうことをねらいとしました。先輩たちや保護者の方々にも発表を見てもらい、緊張しながらも、頑張って発表しました。

《まとめのあいさつ》

閉会式では立候補者3名によるまとめの挨拶もあり、発表会を丁寧に締めくくってくれました。

◎まとめのあいさつ

探究では、自分の興味や疑問を深掘りし、情報を集めて整理することができました。最初は難しさを感じることもありました。しかし、探究する中で新しい知識を得たり、問題を解決した時の達成感は大きいものでした。また、情報の信頼性や多角的に考える重要性も学べました。今回は、このような時間を作っていただきありがとうございました。

🌸合格🌸 近畿大学・建築学部・建築学科

🌸合格🌸 鹿児島国際大学・経済学部

🌸合格🌸 福岡歯科大学・口腔歯学部・口腔歯学科

🌸合格🌸 川崎医科大学・医学部・医学科

🌸合格🌸 崇城大学・薬学部・薬学科

🌸合格🌸 崇城大学・生物生命学部・生物生命学科

🌸合格🌸 近畿大学・産業理工学部・経営ビジネス学科

🌸合格🌸 摂南大学・経済学部・経済学科

🌸合格🌸 摂南大学・経営学部・経営学科

🌸合格🌸 専修大学・ネットワーク情報学部・ネットワーク情報学科

🌸合格🌸 大東文化大学・経済学部・社会経済学科←NEW

🌸合格🌸 大東文化大学・経済学部・現代経済学科←NEW

🌸合格🌸 大東文化大学・経営学部・経営学科←NEW

🌸合格🌸 大正大学・地域創生学科←NEW

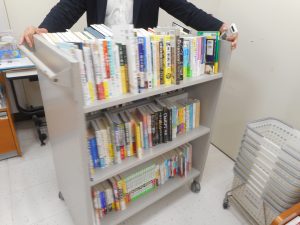

選書ツアー(R6年11月27日実施)に参加した生徒が、自分たちが選んだ本の装備を行いました。

装備の内容は,

①背ラベルとバーコードを貼る

②ブックカバーフィルム(本を保護するための透明のカバー)を貼る

③返却期限票を貼る

④学校名の印鑑を押す

です。

最初は背ラベルを貼ることにも緊張していましたが,慣れてくると司書顔負けの手際の良さでどんどん作業を進めていました。

完成!

一生懸命,丁寧に作業をしてくれて嬉しかったです。

選書ツアーは来年度も実施予定なので,多くの生徒が興味を持って参加してくれたらと思います。

選書ツアーで購入した本は,2月の新着書と一緒に展示しています。

2月6日(木)に、12月の宿泊型体験学習の中で実施した宮島でのフィールドワークの成果物発表会を行いました。

旅行情報誌の編集チームとして、宮島を紹介するページの作成・提案に取り組みました。

旅に新たな価値づけを行うべく、「旅先を豊かにする旅」をテーマに宮島でのフィールドワークを実施しました。限られた時間の中で生徒たちは、宮島に住む・働く・訪れる人々との交流や現地での体験を満喫しました。

班ごとに、宮島のどのような魅力をページの中にまとめるか、交流したことをどのように伝えるか、どんな写真を使えば分かりやすいかなど、旅行情報誌ということを意識して、レイアウトにもこだわって作成していました。

発表会には、JTB鹿児島支店の方々にも審査員として参加していただきました。校外の方に向けて発表するということで、生徒たちは緊張しながらも精いっぱい発表を頑張っていたようです。

生徒たちは、それぞれに手ごたえを感じたところや納得のいかなかったところがあったようです。生徒たちの振り返りの一部をご紹介します。

《生徒の振り返り》

〇今回、宮島での交流で耳にした「コミュニケーションの場を広げる」「環境汚染」というキーワードは、現地の一員だからこそ感じている・知ることのできることです。そのような言葉があったからこそ、私達が世界を加速させることも減速させることもできる立場にあることに気がつくことができました。環境汚染という観点においても、地元の人達の思いに応えたいという考えのもと、私達はごみ問題解決のため行動することができます。そうしたアクションが世の中を変えるきっかけになるのだと思います。

〇今回の課題として宮島で5人以上の人間にインタビューするということがあったが僕はそれをすることに少し気後れを感じていた。しかし同じ班の人間が積極的インタビューしているところを見てそれが非常にかっこよく思えたため、僕も勇気を出してインタビューをすることにした。実際のインタビューは非常に緊張したが終わった際に今回の活動をより有意義なものにできたと感じた。だから今回の班活動ではコミュニケーションの重要性を学ぶことができた。

〇私は、コミュニケーションスキルを発揮することができた。なぜなら、観光にいらした人にインタビューをする際に相手が質問に対して答えやすいかなど工夫をするができたからだ。例えば、インタビューの際に最初は失礼のないようにしっかり学校名や目的を上げたうえで、できるだけわかりやすく答えやすいようにインタビューの質問を「どうして宮島に観光にいらしたのですか?」というふうに簡潔にしました。これは、自分が旅行に行っているときに道に迷ってわからなくなった場面において実践できそうなので、次に旅行にいって迷ったときは実行できるようにしたい。

このたび、鹿児島修学館中学校・高等学校は、

2025年2月7日付でユネスコ本部よりユネスコスクール加盟認定を受けました。

昨年度のIB(国際バカロレア)認定を契機に、IB推進の一環としてユネスコスクール加盟を申請し、1年以上にわたる「チャレンジ期間」、国内審査、国際審査を経て正式に認定されました。

▶ 加盟認定証(PDF)

https://drive.google.com/file/d/1M_Hme_g2KJBIGMzO8CePz18TcmoWNvnA/view?usp=sharing

ユネスコスクール加盟の目的は、IB認定校としての理念をさらに深め、「世界とのつながり」を実感できる学びや、国際的視野を育む機会を拡充することにあります。

今後は、国内外のユネスコスクールとの交流や、鹿児島県ユネスコ協会事務局との連携を通じて、体験的・探究的・教科横断的な学びの場を広げ、世界平和に貢献できる次世代の育成に努めてまいります。

(参考)

▶ユネスコスクールについて

https://www.unesco-school.mext.go.jp/about-unesco-school/aspnet/

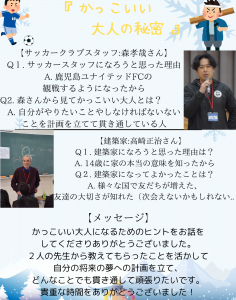

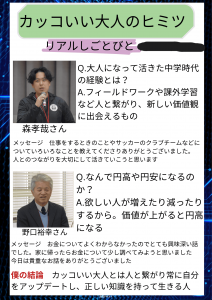

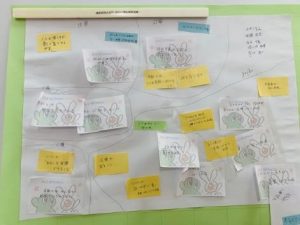

1月28日(火),中学1~3年生を対象に『リアルしごとびと~かっこいい大人のヒミツ!~』を実施しました。この行事では,各分野の仕事に携わっている人々を講師として招き,対話を通して,働くことの意義や社会との関わりを知ります。また,自己の生き方や在り方を考え,学び続けようとする態度の育成も目的としています。

講師の方には「話をしてください」ではなく、「対話をしてください」とお願いをして、生徒は事前に講師の方の職業などについて調べ、質問したい事を考えて、今日の行事に参加しました。

生徒は話を聞きながらメモを取り、行事が終わった後、それぞれが対話の中で感じた「かっこいい大人のヒミツ」をポスターにまとめました。

ポスター① ☞ かっこいい大人のヒミツ

ポスター②

ポスター③

ポスター④

高校1年1組櫻井智佳さんと高校1年2組上山宝晟くんのチーム「たからとさくら」が11,595名、3,136チームが挑戦した第11回マイナビキャリア甲子園の書類審査、プレゼン動画審査を突破し、2月16日[日]に東京で開催される上位60チームによる準決勝に進出しました。

作品を分析し、深く読むためにグループで「問い」を話し合いました。

何を探究したいのか、この問いを探究することにどのような意味があるのか、「問い」を決定した理由も含めてグループごとに1つずつ問いを決め、発表しました。

《1組の問い》

①人質を選ぶに当たって、メロスとセリヌンティウスの間にはどのような心情がうまれていたのか。

②メロスとセリヌンティウスはなぜ命をかけてまで相手を信頼することができたのか。

③それぞれの場面にどのような意味が込められているのか。

④今まで人を殺してきた王様になぜ国民が「王様万歳」といったのか。

⑤人質になる前と後で、メロスとセリヌンティウスに友情の変化はあったのか?あったならどのような変化があったのか。

⑥なぜ、三人称限定視点と、一人称視点でかき分ける必要があったのか?

《2組の問い》

①登場人物の場面ごとの心情の変化を読み取った上で、メロスとセリヌンティウスの友情関係はどのように変化したのだろうか。

②なぜセリヌンティウスはメロスを信じることができたか またメロスはなぜセリヌンティウスの信頼に答えようと思えたか。

③この作品を通して、太宰治は読者に何を伝えたかったのか。

④物語の初めで「黙れ」と言った時の王と物語の終わりで「仲間に入れてくれ」と言った王は、どのようなことをきっかけにして、どのように心情の変化がおこったのか。

⑤なぜ、メロスとセリヌンティウスは、お互いを疑った後に再び信じることができたのだろうか。

⑥メロスはどれだけ(の時間)自分を追い込んだのか。

《3組の問い》

①メロスのどんな行動が王様の心を動かしたのか。

②セリヌンティウスはどうしてメロスの無理難題を信じられたのか。

③メロスとセリヌンティウスの信頼はどうしてそんなに大きいのか?

④どうして登場人物たちが自分の信念や友情を貫き通すことができたのか。また、それらは筆者の心情にどのように影響しているのか。

⑤王様は、メロスとセリヌンティウスを見て、どのような心情の変化があったのか。

⑥「走れメロス」はどんな土地が舞台なのか。(実際に地図を簡単に書いてみる)

次回からは、この問いに沿ってグループで作品の分析を進めていきます。

グループそれぞれがどのように読み進めていくか、楽しみです!

いよいよ「走れメロス」を読んでいきます。

中2の国語の教科書に収録されている最長の文学作品です。

作品を読み、感想をまとめるだけで1時間もかかりましたが、じっくりと、真剣に作品に向き合って感想文を書きました。

生徒たちが書いた感想文をいくつかを紹介します。

《生徒の感想文》

鹿児島修学館は、IB認定校として校内の理解浸透のため、毎週IB通信を発行しています。今回のものは中学1年生の探究学習の様子も伝わりそうですので、こちらにも掲載します。

https://drive.google.com/file/d/1wCvsgRdjL8Wj7Nk3IaqYuMldqvsFF9_y/view?usp=sharing

(抜粋)

冬休み前、中学1年生は「プチパーソナルプロジェクト(PPP)」と題し、自分が選んだテーマを探究し、発表していました。映画や絵本、パラパラ漫画の作成、魚の見分け方、日本の軍事力点検などなど、様々なものがありました。また、同じ日の理科では、その単元で学習した「力」・「光」・「音」などの知識を実生活に応用して全ての人がより住みやすくなるアイディアをプレゼンする課題の発表もありました。

【発表を見ていて特に感じたこと①】

それぞれが自分自身の興味・関心に基づいてテーマを設定したり、設定しようとしたりできていることが素晴らしいと感じました。

かつて見学に行ったIB先進校でも、パーソナルプロジェクトに向けて、中学1年生が夏休みに自分でテーマを決めて探究する活動を行っていました。その学校のコーディネーターによると、毎年、テーマを決めることが難しく、ひどい場合には夏休み明けにそのことが原因で学校に来られなくなる生徒も数名いるとのことでした。また、下の記事にあるように、大学生以降になっても自分自身の興味・関心に基づいてテーマを決めることができないというケースは多いものです。中高の段階から「自分で選ぶ・決める」練習・経験を積み重ねることの重要性を感じます。

————————————

東京大学理学部のある教授は、「東大の学生は確かに優秀で、3割ほどの学生は優秀な研究者になれると思う。しかし4年になって『何を研究テーマにしたいか?』と聞いても『何を研究すればいいですか?』と尋ねてくる学生が7割ほどいるので困っている」と嘆く。

(2024/12/09 『PRESIDENT Online』https://president.jp/articles/-/88903?page=1)

【発表を見ていて特に感じたこと②】

やはり中学1年生、与えられた期間でやりきるには難しすぎるテーマやプロジェクトも多いという印象を受けました。この経験もとても大切だと思います。今後、逆に無難で「現実的すぎる」テーマを選んで「やりがい」や達成感に欠けるという経験をすることもあるかもしれません。

今回の1年生の発表を見ていて、「困難だがやりがいがあり、現実的な目標を設定する」ことは本当に難しく、それだけにとても大切なATLスキルだと改めて感じました。

大学での論文・研究や仕事選びなどで「困難だがやりがいがあり、現実的な目標を設定」し、学びを楽しみ、学び続けられるように、これからも成功体験、失敗体験両方を積み重ね、振り返ることで身につけていきましょう。

「困難だがやりがいがあり、現実的な目標を設定する」スキル、意識して磨いていますか?

中学2年生の国語で扱う文学作品と言えば…? そう、『走れメロス』です!

昨日からスタートしたユニット4では、この『走れメロス』を読んでいきます。

今日は活動をスタートする前に、単元の個人目標・クラス目標を設定しました。

単元全体の目標は、次の3つです。

❶問いに基づいて作品を分析することで、根拠に基づいた解釈を導き出すことができる。

❷分析を通して得られたグループの解釈を、根拠となる本文の適切な引用や具体的な例示を効果的に用いながら、聞き手に分かりやすく発表し、自身の解釈を深めることができる。

❸発表を通して多様な解釈に触れ、比較することで、自身の解釈を多角的に捉え直すことができる。

この目標をもとに、個人の目標と成功基準(どのような状態になっていれば、目標が達成できたといえるかの基準)を決めたあとで、クラスで達成したい目標をみんなで話し合いました。

話し合いで決まったクラス目標は次のようになりました。

《1組》

自分の意見に根拠や主体性を持ち、他者の意見を否定せず認め比較しあい様々な視点を持とう。

《2組》

他者の視点を取り入れて、根拠に基づいた解釈をすることができる。

《3組》

自分の意見を持ちながら、相手のよい点を自分のものにしていく。また、普段話さない人とコミュニケーションをとる機会をつくる。

活動を通して個人やクラス、そして全体の目標が達成されていくことを期待して、明日から『走れメロス』の世界に飛び込んでいきます!

2日目の午後、私たちは東京大学大学院生との交流会に参加しました。鹿児島修学館を卒業された中村響さんを含め、3人の東大院生の方との交流会でした。

交流会の前に、一人の東大院生の方が東大を案内してくださいました。一見何気ない建物でも、細かなところにまで歴史や建設当時の事情が詰まっていることを教えてくださり、とてもおもしろく、興味深かったです。東大を一通り見てまわったあと、私たちはレンタルスペースに移動して、本格的に交流会が始まりました。

まずは東大院生のお三方が自己紹介を行い、その後は中村さんが用意していたパワーポイントに沿って、会話を交えながら交流会が進んでいきました。中村さんは、パワーポイントを使って話を始める前に、「私が何か問いかけたら、反応をしてほしい。修学館に限った話でなく、学生は何か尋ねてもしんとしてしまいがちだから。」と前置きをされました。自分でもなんとなく頭の隅で思っていたことをはっきり言語化されると、その言葉の重みをひしひしと感じました。私はあまり積極的な方ではなく、しんとする側なのですが、積極的に発言し、行動することを心がけてみようと思いました。しかし、私はそもそも質問や発言のための文章を組み立てることが苦手であることに気づき、その練習から始めようと思いました。

パワーポイントを使って話が進められていく中で、私が特に印象に残り、心に留めておこうと思ったのは、「頑張った分は必ず自分に返ってくるし、認めてくれる人がいる」という言葉です。テストの順位や偏差値は数値としてはっきり表れて自分の成長が誰からみてもわかりやすいですが、数値で表すことのできない成長や努力はたくさんあります。自分は数値として現れない成長に対して努力するのが好きではありませんでした。自分が成長しているかわかりにくく、このまま続けても意味があるのだろうかと思ってしまうからです。しかし、認めてくれる人がどこかにいるはずだと思うだけで、少しだけ頑張ってみようという気持ちが湧いてきます。成果が目に見えづらくとも、自分の成長をしっかりと感じられるようになることで、前向きにこれからも努力していこうという感情が芽生えました。

そのほか、交流会では、学生のうちは大人が守ってくれるから、たくさん頼って挑戦をするべきということや、当たり前を疑うことの大切さなど、たくさんの貴重なお話を聞くことができました。この交流会は、私にとってとても有益なものになりました。まだ様々なことに対する経験が少ないからこそ、何をするにも不安がつきまといやすいですが、大人が守ってくれるという言葉を信じ、不安にとらわれずたくさんの挑戦をすることで成長できると感じました。また、自分の頭の中にぼんやりとはあったようなことも、はっきりと言語化されることでより意識して生活できるようになったので、言語化の大切さも学べました。交流会で三人の大学院生の方々が教えてくれたことを忘れずに、これからも前向きに頑張っていこうと思います。

中学3年 杉焼愛唯

「探究活動研修」は私自身に非常に大きな影響を与えたと感じています。

大宮国際中等教育学校のTOKの授業では、同級生や先輩方の行動や思考の素晴らしさに、大きな刺激を受けると同時に、衝撃を受けるほど感動しました。そのTOKの授業では「知識とは何か?」「知識に古いと新しいはあるのか?」「知識をどのように伝達しているのか?獲得しているのか?」など概念的なことを一から大宮国際生と考えました。今までIBを3年間みっちり学んできたと思っていたのですが、まだまだ知らないことが多いなと実感させられました。そして、大宮国際生の自分の考えをまとめる力、それを発表する力が私と比べ物にならないくらいに素晴らしくて、感銘を受けました。

生徒たちが自分たちで動く空間、誰もが発表ができる空間、頑張っている人をからかうことのない空間がとても素敵でした。修学館も自主性を重んじる学校なので、もっともっと生徒主体でいろいろな活動が出来るという希望が見えました!

パーソナルプロジェクト(PP)発表会では「社会的に貢献」をするといい経験になるよと教えていただいたので、社会貢献や地域貢献が出来るようにPPを進めていきたいです!

大宮国際生は、留学した地域の伝統であるアクセサリーを自分たちで作ってみる活動や、養殖場に連絡をして、生きた魚を仕入れて、学校で魚を捌いて調理して食べる、といった命の大切さを学ぶワークショップを開く、コミュニケーション能力を発揮させたいと感じ、小学生を対象としたレクリエーションのワークショップを開く、自分で大宮国際オリジナルグッズを作成し、学校説明会やオープンスクールで販売して利益を得るなどのPPを行っていました。

学校にも多くの魅力があり、例えば、日常的に外国の先生方と英語で会話をする、自分たちでワークショップを企画し実行する、ディベート対決で自分自身の知識を応用し論じる(英語でも!)などです。生徒たちも先生たちもレベルが高かったです。また、廊下の壁に成果物が貼ってあったり、怪我マップなどがあったりと廊下を歩いているだけでワクワクしました。

いろいろ刺激を受けて,自分自身も修学館でやってみたいことができました。例えば、護国神社前バス停の地面に線などを引き、道を塞ぐことがなくきれいに並べるようにするSA活動を行いたいと思いました。他にも、大宮国際では図書館で自習している生徒が多かったです。修学館もせっかく図書室で自習できる環境があるのに、活用できていない現状が残念で仕方ありません。学習部の図書員が放課後の係になり、鍵閉めなどを行う活動をしてもいいと思いました。

研修が終わっても大宮国際の生徒さんとの交流は続けています。終業式で研修の発表をする際に、自分たちの言葉だけではこの研修の良さや大宮国際の素晴らしさが少ししか伝わらないと考えました。そのため、大宮国際の生徒さんにお願いをし、2分程度の振り返り動画を作成していただきました。その際もとても親身になって協力をしてくださいました。大宮国際の生徒さんには感謝してもしきれません。本当に本当にありがとうございました。他にもお互いの生徒会活動などの話も共有しています。この縁を大切にしていきたいです。

今回の研修に関わった生徒さんや先生方に感謝をしたいと思います。この研修は、自分自身にとっていい刺激になり、もっと頑張ろうとマインドチェンジすることが出来ました。本当に研修に参加をすることが出来て良かったです。この経験を生かし修学館の発展に必ず貢献します!来年も参加できると嬉しいです。

中学3年 町田あおい

充実した研修も最終日となり、少し寂しい気持ちで迎えた朝でした。ホテルの朝食はバイキング形式で、みんな自分だけのスペシャルメニューが完成しました。

美味しい朝食を終え、準備万端になった私たちが向かったのはNICです。NICとは、日本から海外大学への進学を目指す学生をサポートする学校です。

まず最初に、NICについての説明がありました。NICの卒業生の方々は、皆さん素晴らしい進路を実現されていると伺いました。生徒さんの中には、あの有名なNetflixオリジナル作品『地面師たち』の制作に携わった方ももいるそうです。私はその話を聞いて目が輝きました。『地面師たち』を作る人は一体どんな授業を受けたのかなとわくわくしながら教室へ向かい、授業が始まりました。

授業では一切日本語が使えませんでした。必ず英語を使わなければならないという状況だったので、私の拙い英語力を駆使して対話に臨みました。ただ、実際にやってみると、言語に縛りがあるという状況は、想像しているよりもずっと楽しかったので、是非皆さんにも経験してもらいたいです。

NICの見学、授業体験を通して学び方や進路の自由さを知ることができました。その学校には人それぞれに合った留学の仕方や、言語の学び方がありました。今回の話を聞かなければ、進路決定の方法を考え直さないままだったと思います。可能性がたくさんある学生の時期だからこそ、日々をなんとなく過ごすのではなく、一日一日に意味を見出して過ごしていこうと思います。

皆さんに伝えたいことは、私たちは自由なんだということです。何かできないことがあっても、それで私たちの価値が決まる訳ではありません。ひとつのことに縛られず、自分自身に合った生き方を見つけることが大切だと思います。

高校1年 平田夢乃

「東京大学大学院生との交流」

2日目午後に東大院生と交流会を行いました。東大や大学院とはどういうところなのかを聞いたり、東大院生のパネルディスカッションを聞いたり、それについて質問したりしました。

そこで私が学んだことは6つあります。

1つ目 〈視野を広げる方法〉

視野を広げる方法として、『今ある当たり前を反論することはないけれど、疑ってみる』ということが大事だということ。それを行うことで、新たな気づきが得られるということ。

2つ目 〈探究活動の意義〉

取り組んだパーソナルプロジェクト(PP)などの探究は、近々ではやって良かったと実感することはないかもしれない。しかし、何年か経って、PPという一つのことを深く調べる活動をしていたからこそ、自然と身についた力を発揮するときがあるということ。例えば、大学で出典を書いたりするとき、他の大学生では正しい出典の書き方を学ぶが、自分は知っているため学ぶ必要がないということ。

3つ目 〈私達の『特権』〉

高校生であるうちに高校生という名の『特権』を使って、分からないことは積極的に自分で聞きに行くような行動を起こすことが大事だということ。先生に限らず、大学の教授などに連絡をとるような積極的な行動をする。中学生や高校生の私達なら、知らなくて当たり前だよねっとニコニコで快く受け入れてくれる方が多いらしいです。

4つ目 〈ポジティブ大事〉

人生は長いから、何度も挑戦をして失敗することが大事。失敗しても決してそれは無駄な経験ではなく、自分を成長させる大事な経験になる。失敗をしてしまっても、それをポジティブに考えられるかが大事。

5つ目 〈学ぶことの大事さ〉

学ぶことは理想の自分になるための一つの手段であること。泥臭い作業や回り道があっても、それが一生ものの教養となる。頑張った分だけ褒めてくれる人がきっといる。

6つ目

課題研究のテーマを将来の職業と結びつけるには、今あるその職業の課題を知ることが大事。そして、自分で行動を起こして実際にその人に話を聞いたり自分で検証をしたりする。

実際に東大院生と話せることは、私にとって貴重な経験になりました。様々な学びがあり、人生についても学んだ気がします。お話を聞いた東大院生は3人の方だけでしたが、皆さんの視野が広く、一つ一つに説得力がありました。

今回学んだことを忘れずに、学校生活を充実したものにしたいです。

「2日目の夜」

東大院生との交流が終わってからは、赤坂にあるハリー・ポッターのお店「マホウドコロ」に行きました!

ちょうど赤坂では、ハリー・ポッターの舞台が公演されており、町並みもハリー・ポッター仕様になっていました。

みんなで電車を乗り継いで、迷子になりながら赤坂に到着しました。改札を抜けると聞き覚えのある音楽とともに「タイムターナー」を発見し、気持ちが高ぶりました。マホウドコロでたくさんお土産を買うことが出来ました!!

私はハリー・ポッターが大好きなので、友達と一緒に行けたことがとても嬉しくて、いい思い出になりました。

高校1年 小牟田朱音

今回は2日目午後の「東京大学大学院生との交流」を紹介します!

東京大学大学院生の中村響さん(修学館OG)、飛松大騎さん、村山美耶子さんとお話をさせていただき、様々な学びを得ることができました。

最初は、東大ツアー!

東大の中に入り、飛松さんによる東大の建築の歴史秘話を聞いたり、東大生のあるあるを聞いたり、とても楽しかったです。あの有名な「赤門」の前でも写真を撮りました!

続いて、東大院生の方々との交流です!

僕たちにとって東大院生の方々と対話をする機会は中々ないため、とても貴重であり、たくさんの学びを得ることができました。

学んだこととしては、大きく3つあります。

①視野を広げる方法⇒自分の「当たり前」を考え直す、たくさん経験してたくさん失敗する

②探究活動の意義⇒「学び方」を学ぶもの

③自分が1番だと思えるものを作ることで自信がつく

僕は、1日目と2日目午前の大宮国際中等教育学校での研修で「視野の広さ」を身につけたいと強く思いました。多角的な視点から物事を捉えて判断することは、この先必要な力だと思いますし、これからの社会で求められていることの1つでもあると思います。東大院生の方の話を聞き、視野の広さは、各々の知識やそれまでの経験が大きく影響していて、さらに、どれだけ深く物事を見られているかが関係していると考えました。挑戦がたくさんできる修学館で、これからの課題研究などを通して、自分の興味のあること・好きなことを見つけ、自分だけの最大の武器を作っていきたいです。そうすれば、その過程の中で自ずと視野は広がっていくのではないかと考えます。まずは「とにかく行動!」を意識して飛躍していきたいです。

短い間の研修派遣でしたが、とにかく中身の濃い充実した時間を過ごすことができ、自分自身が大きく成長できた2泊3日だったと思います。研修期間中は、将来について考えることが多かったです。今後は、自分が何をしたくて、どの道に進むのがベストなのか、そのために高校生のうちにどのようなことをするべきなのかを調べ、向き合っていきたいと思います。

今回得られた気付きや学び、新たな考え方を吸収して終わりではなく、新しい挑戦や経験への力として生かしていきたいです。

このような貴重な研修に携わってくださった全ての方々、本当にありがとうございました!

以上で、「東京大学大学院生との交流」の報告を終わります。

高校1年 上山宝晟

私は、この3日間の研修で沢山の貴重な経験をすることができ、新しい気付きや考え方を知ると同時に多くのことを学びました。その中でも一番印象に残っているものは、2日目の大宮国際中等教育学校での活動です。

初日は、体験授業という形で参加をしましたが、2日目は大宮国際の中学3年生と高校1年生の生徒さんに向けて、探究活動で取り組んだパーソナルプロジェクト(PP)の発表を行いました。

同じ活動をしている同世代の方々と交流をするということはなかったので、とても新鮮な気持ちになりました。

この後、大宮国際の生徒さんの発表も観賞させてもらいました。同じ高校1年生とは思えないほど、広範囲の語彙とプレゼンテーション力の高さを持ち合わせていました。

この日は土曜日だったため、通常の授業ではなく、LDTと呼ばれる各々が自分の計画に沿って自分のために過ごす活動が行われていました。その活動の様子も見学させてもらいました。

ワークショップを行っている先生や生徒もおり、良く弾むスーパーボールを製作する、さばいた魚を調理するなど幅広い種類の企画が実施されていました。生徒一人一人が自立をして、自分で学びをプロデュースをするという新しい学び方を知ることができました。

今回の探究活動研修を通して学んだことや得たものを、今後の探究活動に大いに取り入れ、自身のプロジェクトがより良いものとなるように頑張りたいと思います。

高校1年 永岩愛梨

1日目は、大宮国際中等教育学校での体験授業に参加しました。今回の授業で体験した知の理論(theory of knowledge)とは、批判的に思考して知るプロセスを探究する授業で、私たちが「知っている」と主張することについて、一体どのようにして知るのか考察する内容でした。大宮国際の体験授業では、「知識とは何か?」「新しい知識と古い知識はあるのか?」などの概念的なことについてグループで対話を重ねて、ホワイトボードを用いて発表を行いました。知識の定義や概念を明確にするのは難しく頭を悩ませましたが、その過程を通じて、学校生活における脳の情報処理能力が向上し、物事をよりスムーズに分析できるようになりました。

大宮国際の在校生たちが持っている異なる視点や知識の捉え方は、自分自身の考え方や語彙を広げるきっかけになりました。ディスカッションを通じて在校生の方の意見や経験から学ぶことができ、学んだ視野の広さと視点の違いが自分の考えや判断にどのように影響を与えるのか、またどのように活用し学び続けるのかインスピレーションを受けました。これまでとは異なる新しい視点からの考えが多く、言語化が難しい部分もありましたが、多様な表現を用いて楽しく発表を進めることができました。

特に今回の研修では、多様な視点を持った人と接することで、いつもとは違ったフィードバックをもらい、自分の視野が広がりました。その結果、新たな価値観を受け入れる柔軟性が養われました。

高校1年 丸田葵生

私は、この研修で自分の視野の狭さに気づいたり、英語を話すことが好きになれたりとたくさん成長することができました。

このように、多くの学びを得ることができた3日間でしたが、その他にも先生方と仲を深めることができ、さらに思い出に残る研修になりました!

研修の引率をしていただいた先生方の中には、今まで話したことがない先生もいて、最初はとても緊張していました。ですが、うどんを食べたりコンビニに行ったり、活動以外の自由時間や移動時間で仲を深める事ができました。たくさん話すことができてとても嬉しかったです!

また研修中の相談を親身になって聞いてくださり、いい先生方に恵まれていることも実感しました。これからの生活でもたくさんお話しをして、先生方ともっと仲良くなりたいです!

高校1年 堀之内柚嬉

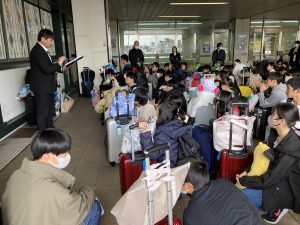

この度,鹿児島修学館では,本校の探究活動をさらに発展させることを目的として,高校1年生と中学3年生から選抜された生徒を対象に,研修派遣を実施しました。

研修は2泊3日の日程で行われ,同じくIB校である,さいたま市立大宮国際中等教育学校の生徒との交流などが実施されました。

鹿児島空港を出発し,羽田空港に向かいます。

保護者の方々に見送られ,生徒たちはこれから始まる学びにワクワクしている様子でした。

無事羽田空港に到着しました。生徒たちはどのような学びを持って帰ってくるのでしょうか,楽しみです。

これからホームページでは,1人1人がまとめた「研修での学び」を紹介していきます。お楽しみに!

鹿児島修学館中学校・高等学校が「ユネスコスクール・キャンディデートの承認」を受けた旨、12月20日付で文部科学省から通知がありました。

今後、国内ではユネスコスクールと同様の扱いとなり、ユネスコスクールネットワークへの加入や活動が可能となります。

さらにユネスコ本部への申請手続きを進め、海外も含めての正式認定に至ります。

https://www.unesco-school.mext.go.jp/about-unesco-school/aspnet/

本校で導入しているIB教育とユネスコの理念はとても近く、IB校として、

今後ますます国際交流や校外での活動を盛んにし、国際的視野を育む機会を増やすのがユネスコスクール加盟の主な目的です。

https://drive.google.com/file/d/1fDMWit6zjddrdHcBtEe31YxTTBVRH7un/view?usp=sharing

いよいよ楽しみにしていたユニバ(大阪の言い方)です。時間通りに集合し、朝食を食べ、ユニバへ。

地球儀の前で写真を撮ったあと入場していきました。アトラクションに乗ったり、お土産を買ったり、食事をしたり、楽しく過ごしていました。

帰りの新幹線に乗車しました。車内では疲れて寝ている生徒もいれば、トランプなどで遊んでいる生徒もいます。あと数時間で着きます。

冬の凛とした冷たい空気に包まれて、世界文化遺産である厳島神社に向かいました。

宮島では、「その土地に住む・働く・訪れる人との交流を通して、旅先を豊かにする」という交流活動を行いました。(2月の保護者会にて生徒たちが成果物を発表する予定です。)

文化に触れ、人と関わり、食をいただき、宮島を満喫することができました。

宮島での活動を終えると、広島に別れを告げ、次の目的地である大阪に向かいました。

2日目午後は大阪城に行きました。多くの生徒が天守閣まで登りました。登る途中たくさんの資料があり時間があればゆっくりみたかったです。大阪に着いてからは、バスガイドさんが着いてくださったので大阪の歴史なども学べました。ホテルでは美味しい夕食をいただきました。病気や怪我もなくみんな元気です。

8時30分に、1人の遅刻者もなく、鹿児島中央駅で出発式をしました。新幹線にスムーズに乗車し、おもいおもいに移動時間を楽しみました。早めのお昼ご飯を済ませ、いよいよ広島に到着しました。

広島駅で到着後、バスで平和記念公園へ向かいました。

平和集会では、各クラスの思い思いの平和を願うメッセージを表現しました。

平和集会後は10人前後のグループに分かれ、ボランティアの方にガイドをしてもらいながら平和記念公園設立に込められた思いを知ることができました。原爆ドームを眼前にしながら目の前の橋(あいおい橋)が原爆投下の目印にされていたという説明を聞き、恐ろしさのようなものを感じました。

広島平和記念資料館でも、実際の被爆者の方のお話を聞き、展示を見ながら、およそ80年前の出来事をひとつひとつ、かみしめました。

その後は資料館をあとにして、フェリーで宮島へと向かいました。もうすっかり暗くなっていて、夜の海を越えていくという非日常的な体験に少し心が弾みました。

宿泊先の宮島シーサイドホテルで夕食を取り、1日目が無事に終了しました。

修学館で,国際バカロレア教育地域セミナーin九州地方(主催:文部科学省)が実施されました。

IB教育推進コンソーシアム事務局から9人,登壇者6人,文科省から3人の方々が来校し,豊富な内容の充実したセミナーでした。

熊本,宮崎からの参加者も多く,南九州でもIBが広まりつつあることも実感しました。

中学1年生徒・保護者向けのワークショップについて、講師の蒲原さんが書いてくださった記事が公開されていました。

[親子ワークショップ] 中学1年生と親御さんが親子でSEL・NVCに触れた日。

先生・生徒・親御さんが共通言語を持つことで育まれる学校文化

https://education.newspicks.com/education-magazine/shugakukan-001

↓ワークショップ当日の様子です。

修学旅行4日目は午前中TSMCを訪れ、TSMCの歴史や技術を実際に体験しました。

午後から、忠烈祠と国立故宮博物院を見学しました。

5日目の午前中に鹿児島空港に到着して、4泊5日の台湾修学旅行を無事に終えました。

修学旅行3日目です。

午前中は宜蘭県で宜蘭統治記念館を訪れました。

午後から、十分老街でランタンに願い事を書いて空に飛ばしました。

その後、九份に行きノスタルジックな街並みを散策して買い物や、写真撮影を楽しみました。

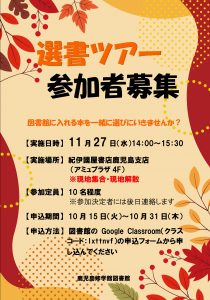

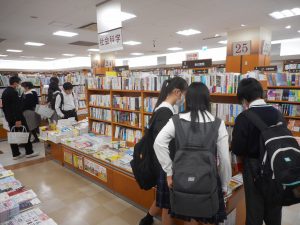

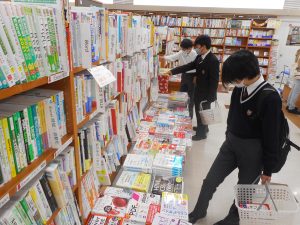

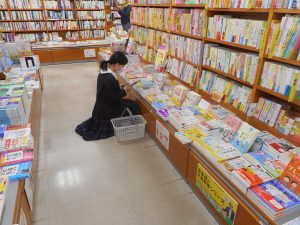

昨年度に引き続き,11月27日に紀伊國屋書店鹿児島店(アミュプラザ鹿児島4F)で,修学館の図書館に入れる本を生徒自らが選ぶ「選書ツアー」を行いました。

参加生徒は10名(中学生8名,高校生2名)。

紀伊國屋書店の方が準備してくださった買い物かごを手に自分の好きな分野を熱心に見たり,友達が興味がある分野を一緒に見て回るなど思い思いに行動し,70分間の選書タイムをフルに使い多くの本を選びました。

これまで立ち寄ることが無かったコーナーにも足を運び,読んでみたい・友達にも読んでほしいと思う本に出合えたことはとても良い経験になったのではないでしょうか。

店内での選書ツアーの実施をご快諾くださった紀伊國屋書店 鹿児島店の皆様,ありがとうございました。

真っ先に向かったのは…

文庫コーナーにやってきました。

熱心に見ています。

高校生も2名参加してくれました。

楽しんでまーす♪

検索もできます。

木下先生も一緒に選書しました。

選書した本(ブックトラック1台分とテーブルの上の平積みの本全部です)と記念撮影♪

【参加生徒感想】

・いろんなジャンルの本をじっくり見ることができて楽しかった。

・新しく興味を持った分野もあった。

・マンガコーナーをよく利用しているが,これを機に小説コーナーにも目を向けようと思った。

・いろんなジャンルに興味を持てるようになった。

・これから新たに自分の好きなものが見つけられそう。

・気になる本が増えた。

【引率教員感想】

生徒が自分が読みたい本だけではなく、「この本〇〇さんが好きそうだよね!」とか「この本探究活動で使えそう!」など、友たちの事を考えたり、学校の活動と繋げたりしながら選書しているのが印象的でした。

このような「自分の行動で、社会をより良くすることができると実感できる場」や、「生徒が好きなものを表現する場」をもっと提供していきたいなと思います。

12月14日(土)に、修学館にて開催される「国際バカロレア教育地域セミナーin九州地方」へのご参加をお待ちしております!

このセミナーは、文部科学省が主催するもので、国際バカロレア(IB)教育に興味のある方ならどなたでもご参加いただけます。

◆国際バカロレア(IB)教育関係者が集結!

国際バカロレア(IB)は、世界159カ国、5,678校で実施されている、質の高い国際的な教育プログラムです。

この度、文部科学省主催で、本校を会場に、九州地区のIB教育に関する地域セミナーを開催することとなりました。

◆セミナーのポイント

◎IB教育の最前線に触れる: 日本国内(九州内外)のIB校の実践事例や、IB修了生の進路に関する情報など、最新のIB教育に関する情報に触れることができます。

◎様々な立場の方々が集結: 当日は、登壇者も参加者も、熊本・宮崎をはじめとする九州各地や九州外からの参加もあり、小中学生の保護者の方々から保育園や教育委員会・議会、インターナショナルスクール関係者等様々です。情報交換やネットワークづくりを行う絶好の機会です。

◆申込みについて

どの分科会もまだ定員に余裕がありますので、ぜひご参加ください。

お申込みやお問い合わせはこちら:

修学旅行2日目です。

本日は台北市立大安高級工業職業学校と交流をしました。

生徒はクイズ大会や、プレゼント交換で交流を深めていました。

その後、国立中正紀念堂を見学しました。

午後台湾の大学生と台北市内研修をおこなました。

高校修学旅行1日目です。

無事全員揃い,搭乗手続きを済ませました。

本日は中正紀念堂と龍山寺を見学に行きます。

11月からユニット3「平和への一歩を踏み出す」がはじまりました。

探究テーマは「時空を越え、言葉によって伝えられた体験しえない感覚や思いは、文脈や目的を理解することで共感することができる。」です。

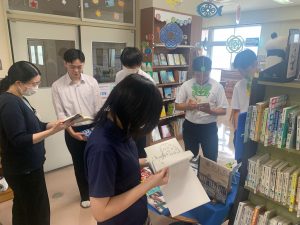

昨日から続けて図書館で活動した中2国語。

まず、「平和とは何か?」についてグループごとに考えました。

「平和って人や国それぞれでしょ」といった乱暴な言葉で片づけず、どんな状況が、どんな状態が平和なのかを言語化しました。

今日は、いろんな平和があることを確認したうえで、「時空を越えて平和を考える本」を見つけるという活動を行いました。

「時空を越える」とはどういうことか。「平和」とは何か。普段見ることの少ない分類の棚もじっくり探していました。

なぜ選んだ本が「時空を越え」ているのか、どんな「平和」を考えることにつながっているのかを考え、本日の活動は終了しました。

文化祭の配布パンフレットについてはこちら↓をご覧ください。

https://drive.google.com/file/d/1cQqVYPV6RpRku9PcDxwFbkg3Ct-HM-Zz/view?usp=sharing

・開催時間は8:40~15:20となります。

・駐車場は本校校庭に用意いたします。正門よりお入り下さい。

・ 体育館1階前にてパンフレットを配布しておりますので、お立ち寄りください。

当日は、皆様にお会いできますことを生徒・教職員一同楽しみにしております。

本日(10月16日)は、中1から高2までの生徒たちと教員、そして保護者・地域の皆さまにもお越しいただき、探究交流会を開催しました。実は今年度が1回目となるイベントで、中学3年生から高校2年生が日頃の探究活動の成果を発表し、中学1・2年生が発表を聞き、質問をしたりフィードバックを伝えたりすることで、学校全体が交流する機会となりました。

★オープニングセレモニー

本日は、アドバイザーとして鹿児島国際大学の先生方6名にお越しいただきました。先生方のご紹介や当日の連絡も含めたセレモニーを行いました。(Zoomで参加する中学生)

★発表

前半と後半に分かれて、80分ずつ発表を行いました。体育館では中学3年生と高校1年生が、探究学習室、大研修室、大講義室では高校2年生がそれぞれ発表を行いました。

◎中学3年生 ポスター発表

探究コンテストに向けて進めた研究をポスター1枚にまとめて発表しました。以下,生徒たちの振り返りです。

・たくさんの人が見に来てくれてとても嬉しかったです。緊張したけど今までの成果を伝えられたと思います。高校生では新しいテーマをしたいと思っているので、今のうちから何にしようか考えておきたいです。

・探究の発表でうまく発表できたところもあったけど、質問にうまく答えることができなかったので、質問されたことに対してうまく答えられるようにさらに研究を深めようと思った。

・探究発表会で、自分が今まで行ってきた探究の成果が出せたのではないかなと思います。

◎高校1年生 ブース発表

MYPの集大成となるPP(パーソナル・プロジェクト)の成果を各自でまとめました。編み物、絵本、リーフレット、枕などの有形の成果物も展示する生徒もおり、聞き手に対してより効果的に発表することができました。

◎高校2年生 ポスター・ブース・スライド発表

昨年までのプロジェクトを発展させたり、新たな課題に向き合ったりしながら進めてきた課題研究の成果を各自が選択した形式で発表しました。

大学の先生方からアドバイスをいただきながら、自分の研究を深めるチャンスになりました。

★中1・2の「振り返り」より

「5人以上の発表者・様々な発表形式の発表を聞き、質問やフィードバックを送る」ことを目標に、中1・2年生は交流会に参加しました。いろんな学びがあったようです。

《振り返り》

【問い】交流会を通して、自分の探究を進めるためにどのようなヒントを得ることができましたか。

・交流会を通して計画に時間のゆとりを作ることが重要だと思いました。

・最終的にはSDGsに結び付けていたり、インタビューやテーマに沿って調べた情報をもとに課題に対しての仮説を立て、さらに自分で立てた仮説をもとにさらに調べたりして深めていき、最終的な結論を出すなどの探究方法を説明している先輩がいた。

・説得力のある内容を発表するには、インターネットだけでなく、たくさんの研究に取り組んでいくことだと分かった。

・自分自身が楽しみながら、わくわくしながら取り組むことで、スムーズに探究が進むのだとヒントを得た。

・スライドで発表する時、文字をずっと書くだけでなく、双方向でコミュニケーションを行いながら進めるということを学んだ。

・先輩方の発表を聞き、本当に自分の好きなことを探究していいということを改めて感じました。

・実際にフィールドワークをして身をもって体験することで新しい問いが生まれ、探究がよりよいものになることを学んだ。

・自分の主観が多い発表は、聞いていてあまり納得ができないものもあった。そこから、自分の探究を進めるときは、根拠を大切に、体験したことや証拠を示しながら行っていきたい。

・客観的にものごとをみたり、他の人の協力をもらったりして、探究を進めていくことが大切だと思った。

・自分の探究を進めるにあたって観点や成功規準をしっかり決めることが大切だというヒントを得ることができたと思う。

本校の令和6年度文化祭(修学祭)を下記のとおり開催いたします。中学生は展示, 高校1,2年生は展示と食品販売の準備を始めております。また,中学1・2年生による合唱コンクール,中学 3 年生による演劇,文化系部活動や高1音楽選択者,有志による舞台発表など日頃の学習活動の成果をご覧いただけると思います。何かとご多用な時期ですが, 万障お繰り合わせのうえ,ご来校いただきますようご案内申し上げます。

日時 10月27日(日) 8時40分~15時20分

場所 本校体育館, 本館,中庭

* 駐車場は本校グラウンドです。車の出入りは正門のみで,南門からの出入りはできません。安全確保のため,右折での出入りを禁止とします。左折での出入りにご協力ください。駐車台数に限りがございます。なるべく公共交通機関をご利用いただきますようお願い申し上げます。

また、期間中、有志グループによるランドセルスマイルリレープロジェクトを実施します。詳しくは、下記の案内チラシをご確認ください。

ランドセルスマイルリレープロジェクトについて↓

鹿児島中学校、鹿児島修学館中学校・高等学校

同窓会会員 各位

梅雨が明け、猛暑が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。

今年度の同窓会まで2週間となりました。

締め切りを延長いたしました。

7月31日締め切りで、まだまだ受け付けています。

来賓の津曲理事長、中西校長先生や、現役教職員のほか、OB教員では鈴先生や鎌田先生もご出席予定です。

学年幹事からの連絡がうまく回っていない期もあるようです。学年にかかわらず、お知り合いに情報拡散をお願いいたします。

残念ながら出席できない方も、登録をお願い致します。

Googleフォームから出欠の登録、および身近な同窓生の方へ拡散をお願い致します。

↓第9回 鹿児島中学校・修学館中学校・高等学校同窓会 出欠確認および広告依頼フォーム

◆日時:令和6年8月10日(土)

受付開始:17:00

総会:17:40~

(総会終了後、懇親会までの時間に、学校から現況および、最近認定された国際バカロレアについて紹介いただく予定です)

懇親会:18:30~20:30(予定)

◆会場:

SHIROYAMA HOTEL kagoshima (城山ホテル鹿児島)

鹿児島市新照院町41-1

電話 0570-074-680

https://www.shiroyama-g.co.jp/

◆会費:鹿児島中学校・修学館中学校卒業年度で異なります

・1期-14期(昭和61年-平成14年卒):10,000円

・15期-24期(平成15年-平成24年卒):8,000円

・25期-37期(平成24年-令和6年卒、学生除く):5,000円

・25期(平成24年卒)以降で本年度学生である(社会人大学生・大学院生を除く):無料

◆振込(懇親会費・広告費)

下記口座宛に振込をお願い致します。

①鹿児島銀行

西伊敷支店 普通 3009448 鹿児島修学館同窓会

②ゆうちょ銀行

記号 17840 番号 13947341

※他行から振り込みの場合、店名・店番 788 普通

◆広告のお願い

当日の総会資料に掲載する広告も募集しております。お願いできる方は,入力番号⑤に申込概要がございますので、ご確認後にお申し込みください。

1. カラー 縦24cm×横18cm(A4 1頁) 1スペース40,000円~

2. カラー 縦12cm×横18cm(A4 1/2頁)1スペース20,000円~

3. カラー 縦 6cm×横18cm(A4 1/4頁 )1スペース10,000円~

広告趣意書:https://drive.google.com/file/d/1LY7T2txdz9Tpx7NQwOgpID6prir4epQK/view?usp=sharing

※本年から寄附の要素も加味し料金を変更しております。(カラー・白黒ともに同一料金です。)

※頂いたご寄附は、20歳代卒業生の参加費への補填、ならびに同窓会から母校への寄附(備品購入等)に使用させていただきます。

◆期限:令和6年7月31日

鹿児島中学校、鹿児島修学館中学校・高等学校同窓会

会長 米倉健太郎

7月1日~8日の8日間、アメリカミネソタ州にあるIB校のサウスウェスト高校から

生徒・先生12名が訪問し、学校交流を行いました。

滞在中は、クラスや学年での交流活動を通し、両校の親交を深めることができました。

生徒たちは学校案内をはじめ、自己紹介や鹿児島市の見どころを伝えるプレゼンテーション発表、さらには書道や音楽の芸術体験、市内観光ツアーなど、盛りだくさんの企画を考え、交流活動を行いました。

高校体育

高2市内観光ツアー

約一週間の交流活動を通じて、一人一人の生徒の心に、多くの学びがありました。また、滞在中は本校生徒の家庭でホームステイ体験し、和食や日本文化体験など家族との絆も深めることができたようです。

帰国後のみなさんから、笑顔の写真が届きました。

令和6年度オープンスクールの小学生のお申し込みの受け付けは、予定の定員に近づいておりますので、7月20日9時00分をもって締め切らせていただきます。

ただし、中学生のお申し込みは7月20日の12時00分まで受け付けいたします。

なお、当日(7月21日)ご来校いただいても、お申し込みされていない方(小学生・中学生ともに)のご入場はお断りさせていただきますのでご了承ください。

今回ご来校いただけなかった方は、10月・11月・12月に学校説明会もございますので、そちらにご参加いただければ幸いです。

大変申し訳ありませんが、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

令和6年度のパンフレットができました。

こちらからご覧ください。

https://drive.google.com/file/d/1RTs0ZRioZ3uTK6kgq344bijhKiVfVMJj/view

現在、7月21日(日)開催予定のオープンスクールのお申込みを開始しております。

以下は日程・イベント(内容)です。

日 程

9:00~ 受付

9:30~10:10 ごあいさつ・学校紹介

10:10~12:00 スタンプラリー(それぞれご希望のイベントをスタンプラリーで回っていただく形式です)

イベント(内容)

・修学館生との交流 (本校の中学1年生と中学2年生が国際バカロレアのプレゼンをします)

・ICT体験(ロボットボール(スフィロボルト)の体験ができます)

・探究活動プレゼンテーション(本校の探究活動のプレゼンをします)

・校内見学(本校の施設・設備や部活動(実際の活動や動画での紹介)などが見学できます)

HP右上のオープンスクールのマークをクリックしていただき、お申込みフォームよりご登録ください。

皆様にお会いできるのを教職員・生徒一同、心よりお待ちしております。

6月15日の「総合的な学習の時間」に、中学1年~3年合同で相互発表をしました。

中学3年生は、自分の興味関心に基づいて探究しているテーマについて一人ひとり発表しました。

中学1・2年生は合同のグループで「IBの学びについて」の発表でした。

学年、クラスを越えて交わり、進行も自分たちに任されていましたので、戸惑いも感じることができる経験の場となっていたようでした。

今回の中間発表での気づきや得られたフィードバックをもとに、今後の探究や発表を進化・深化させていくよう期待します。

【生徒記入の振り返りより】

(中学1年生)

・今日は協働スキルの6番を活かして、スライドの完成度を上げることができました。また、発表内で先輩の質問に対し、聞かれていることを正しくとらえ、適切にこたえることができました。

・3年生の発表をはじめて聞いて、自分で計画して実行していてとてもすごかった。私たちも前の中間発表のときよりも上手になっていると思う。

・3年生との相互発表を通して、まとめ方や形式を深く知ることができた。協働スキル・情動スキルを活用できた。

・突然の質問に答えることができなかった。これからはそんな事態になったとしても対応できるようになりたいです。

・途中まではいい感じに進んでいたけど、いきなりトラブルが発生してしまったので、次は起こらないようにする。

(中学2年生)

・中3とも中1ともコミュニケーションをとることができた。

・3年生との相互評価では、来年取り組む探究の参考にもなったし、いいフィードバックももらえて、改善するところも見つかった。

・3年生の発表は自分たちのものよりわかりやすかった。そのくらいになれるようにこれから調整をしていきたいと思っている。そしてもっとリーダーとしてグループ全体を前に出せるようにがんばりたい。

・3年生に発表で少し緊張したけど、中3から学ぶことがたくさんあった。例えば、聞き手が興味を持ってくれるように話し方を意識するなどだ。中3はすごいなと思った。

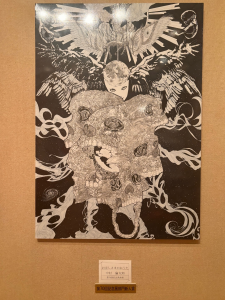

高校3年生の中村倫太郎さんが「第70回記念県美展」において、新人賞を受賞しました。

こちらが受賞作品です。

県美展とは「洋画・日本画・彫刻・工芸・デザイン・写真の6部門で,県内在住者または出身者(高校生以上)の公募作品から選ばれた力作を展示します。若い世代から高齢者まで,また,障がいのある方もない方も,個性豊かな作品を出品します。」(鹿児島県ホームページから引用)という公募展で、今年は第70回の記念展となっていました。中村さんは40歳以下が対象の新人賞(デザイン部門)を受賞しました。

以下、中村さんに答えていただいたインタビューの内容です。

1. 新人賞を受賞された感想を教えてください。

自分の作品が認められたという嬉しさと本当に受賞したのかという、恐怖と言うんでしょうか、そんな気持ちもあります。美術部として作品を出していったのは中2のときからで、入選はするものの、その先に行けないような状況が3年以上続いていました。ですが、高3の最後の最後でこうして自分の作品が選ばれました。美術部での、部長としての「有終の美」を飾れてとても良かったと思います。有終といっても、当然まだ絵は描き続けるつもりでいますよ!

2. 受賞作について詳しく教えていただけますか?

題名は「おほしさまのおうた」です。絵をご覧になってくださった方々にはわかると思いますが、絵と題名にかなりのギャップがあります。もちろん「意図して」ですよ!こうしたちょっとした違和感や気持ち悪さに見る人の「想像力(ストーリーをつくる力)」を掻き立てる要素があると思い、小さな純粋な子供がつけたような可愛らしい(と自分は思ってる)題名をつけました。

テーマについて少し話そうと思います。テーマと言っても「描きたいものを自由に描いた」と言ってしまえばそれで終わってしまうのですが、流石にそれでは味気ないので。

この作品では宇宙ゴミがメインのアイデアです。そして、3対の翼は熾天使をイメージしています。もともと救済を表現しようと思いはしたのですが、天の使いが本当に救済してくれるのかという疑問となぜ人知を超える存在を人の形(人の認識の枠組み)で捉えるのかという捻くれた考えで気づけばこんな気味の悪いものになってました。その他の描いてあるものは皆さんの想像でいかようにも物語を作ってください。作品から新しいストーリーを生み出し、次々と新しい作品が生み出されていくのが芸術の素晴らしい点だと思っているからです。

3. 作品を制作する上で特に苦労した点や工夫した点は何ですか?

骸骨の部分は一番時間がかかりました。細かすぎて描けども描けども手のひら分の大きさも埋まらないというのを幾度となく繰り返していました。こんなのを描こうと思った自分を何回か恨みましたね。

工夫した点からいくつかあげるとするなら、3次元と2次元を融合と描写方法を場所場所で変えたことです。どちらも、この作品を混沌としたものにしたくて取り入れました。前者は骸骨などの線のみの平面によるデザインと背景の宇宙空間により表現し、後者の例としては、骸骨などには線画、月や地球は点描で仕上げている点、翼の中にも1対リアルなものを入れ込んだところです。こうして、混沌で気味の悪い、言い換えれば無秩序で人知を超えている世界観をがんばって表現してみたのです。ですが、こういった気味悪いのを描いていると「病んでる」なんて言われて…心外です。

4. これまでのアート活動に影響を与えたアーティストや作品はありますか?

最近だとミュシャの作品を「素敵だな、こんなの描きたいな」と思いながら眺めることがあります。平面的でイラストチックでありながら、立体的な、例えば人体の構造などの、専門知識に裏打ちされた線の説得力みたいなものが私にとっての魅力です。

私は漫画、特撮、アニメで育ってきているので、影響を受けた芸術作品や作者にアカデミックなものを並べることができません。悔しい。私も「印象派が〜」なんて言ってみたいものです。イラストばかり眺めてにまにましている感じだと、まだ当分先になりそうです。

5. 今後の目標や取り組みたいテーマがあれば教えてください。

私のもっぱらの課題は人を描くことです。人を描くのはとてもとても難しいことです。人体の構造などを勉強し、なんとか人が描けるようになりたいです。また、色についても勉強しないといけません。なんせ自分は色彩センスが壊滅的にないからです。こんなんで「よく美術部やってるな」なんて親に言われます。…確かに。

こんな私ですが、人が描けて、色もそれなりに使えるようになったあかつきには、アニメーションを作りたいと思っています。絵が動く。それだけでもうワクワクしますよね!

6. 最後に、後輩へのメッセージをお願いします。

楽しいことは正義です。楽しいこと、ワクワクすることをしてください。でも、やるからにはとことんやってください。モチベーションがある限り突き詰めていってください。なんとなく、暇だから、というのはよくないです。私も中1のときにとてもとても気になることがあって、突き詰める中で微分積分を勉強したことがあります(全く頭には入りませんでしたが)。楽しければ、ワクワクしていればそれくらいお茶の子さいさいです。ちょっと疲れたな、飽きたなって思ったら別のワクワクを探しに行きましょう。そうやって夢中になって勉強したことはきっと将来役に立つ日があるはずです!

4月下旬から始まったイベント「鹿児島まち歩きマップを作ろう!」の集大成となる成果物発表会を5月17日(金)に行いました。

今回中学2年生が取り組んだのは、鹿児島市の観光振興課の職員になりきって「ユニークで尖ったまち歩きモデルコース」を提案することでした。

グループごとに、ユニークとは何か、どんな人を対象にするのか、どんなコースを歩くのかなど時間をかけて話し合い、モデルコースを決定しました。5月2日には、自分たちで考えたモデルコースを確認するフィールドワークも行い、実際に歩くことで分かったことや感じたことを活かして提案をまとめました。準備は発表会前日の放課後まで続いたグループもあったようです。

発表会当日は、実際に市の観光戦略推進課や鹿児島まち歩き観光ステーションの方々を審査員としてお呼びしました。生徒たちは緊張しながらも、一生懸命に発表をやり遂げたようです。他のグループの発表も、真剣な眼差しで聞き入っていました。

実際にまち歩きや観光に携わっている方々から評価していただき、直接フィードバックをいただける大変貴重な機会となりました。

生徒それぞれの学びや成長については、「振り返り」から見えてきました。一部抜粋を紹介します。

〇今回の体験学習を通して思ったことは、今までは普通のこと過ぎて興味を持たなかった歴史や文化ことについて、他の都道府県の人から見てどのような印象なのかを聞いてみたいと思った。だから実際にインタビューして感想を聞いてみると、思ったより高評価だったので、自分の住んでいる地域がすごいところだということの実感が湧いた。今まで知らなかった、知ろうとしなかったことを今回の学習で興味を持つことができてよかった。

〇(ATLスキルに関して)協働スキルは、成果物を作成する場面でも大いに活用できたと感じる。なぜならグループのメンバーで意見が合わず、対立が起こったときでも改善策をみんなで考えながらその問題に対処し、協力的になることが出来たからである。多数の人が同じ成果物を作るとなると、人それぞれ価値観や意見が違ってくるため対立が起こりやすかったが、自分の意見を述べながらも他者の意見を尊重することで結果的により良い成果物を作り上げて発表することが出来たと思う。これからの将来でも、必ず他者と協力して意見の合わない人とも共同作業をしなければならないことがあると思うが、今回の授業で学んだ「自分も他者も大切にする」ということを忘れずに意識していけたら良いと考える。

〇私は人々の歩んでいった歴史に興味を持つことができた。なぜなら人の願いによって残された証拠がたくさん眠っている事がわかったからだ。例えば鶴丸城は人が残そうと思ったから今のわたしたちにも見ることができるということがわかった。

IBに正式認定されて初めての体育祭でした。「IB校らしさ」も見られた体育祭でした。競争での勝ち負け以上に、みんなが参加して楽しく感じられることや、年度初めに学年を越えてコミュニケーションをとることなどの目的を大切にして生徒主体で創りあげられました。

一番感じたのは、体育祭などの学校行事と普段の学校生活や学習での学びがつながりのあるものになってきているということです。

「そもそも体育祭はどう在るべきか?目的は何か?」を問い直すことから始められていました。その問いの答えは「他者貢献」ということばに集約され、年度の初めに生徒会役員から学校全体に周知されました。「他者貢献としてそれぞれの立場で具体的に何ができるのか?」という問いにも向き合い、体育祭当日に不要な体育用品を持ち寄ってもらい、必要とされるところに届けるボランティア活動まで企画・実行していました。

当日は、不要な体育用品を多く持ち寄ってくださったり、テントなどの片付けまで一生懸命協力したりという「他者貢献」が実現している場面が見られました。

終了後は、「目的がどのくらい達成できたか? どのような学びがあったか?」を振り返りました。

まさに「問いを立てて探究する」➡「行動する」➡「振り返る」という探究的な学びのサイクルになっています。教科の学習やSA(サービスアズアクション:IBの奉仕活動)、PP(パーソナルプロジェクト)などのIBでの学びとつながっています。

これまでの学びが活かされ、今後の学びにさらに転移することが大いに期待できる「IB校らしい」体育祭でした。

【生徒の振り返りから】

★自分たち(美術部)が作った立て看板の前で写真を取っている人を見たときこんな使われ方されてるんだなと思った。嬉しかった。

★体育祭は運動の得意な人だけが活躍する行事になってしまって、運動が苦手な人が楽しめないことが多いけれど、今回の体育祭では○×クイズや部活動リレーなど運動が苦手な人でも楽しむことができるような体育祭になっていて、めっちゃ良かったです。

★紅軍の招集の係で体育祭で結構重要でここが遅かったり、間違えていたら体育祭がうまく回らないという責任感はあったが、学年の枠を超えて、同じ役員の人達と協力して、当日はもちろん、体育祭予行のときや体育祭前日にもしっかりコミュニケーションを取って体育祭に向けての準備をすることができた。

★今回の体育祭では自分にできそうな仕事をすることができなかった。先輩に頼ることが多く、まだ自立できていないということを実感した。この経験を機に、これからもクラスマッチなど他者貢献ができる行事があるので、自ら仕事を探して実行したいと思う。

★小学生の時は、運動がとても苦手な私がチームの役に立つはずがないと自分で思っていたし、クラスメイトもそう言っていた。しかし中学校初めての体育祭で、私のような人でもチームやクラスの役に立つことができるんだと、喜びを感じるとともに、みんなで協力することの楽しさにも感動した。

★種目数が充実していて必ず誰でも参加できるような内容になっていてすごくありがたいなと感じました。また、他者貢献というテーマ設定もみんなの原動力になったのではないかと感じます。

★競技での招集の際に、並び方を聞いたり「緊張しますね!」などと先輩、後輩と明るく接することができました。どうしても、先輩や後輩と話すのは怖かったり緊張したりしてためらってしまうことが多いけれど、体育祭で話しかけてみると皆明るく話してくれて、「自分から話しかけることの大切さ」に気付きました!

★応援団のときに旗を一回落としてしまったが終わったあと誰も責めずにみんながポジティブになれる言葉をくれた、いい仲間を持てたと改めて実感できたし、今からの競技悔いを残さないためにも楽しむためにも思いっきりやろーってきっかけにもなった。

★テントの解体、撤収作業のときにあまり話したことのない先生、別学年の人達とコミュニケーションを取ることができた。文化祭の実行委員なので文化祭も役割を意識して頑張りたい。

★用具係の集合で予行の時、玉入れの時に行かなかったのをすごく反省しています。本番は参加しましたが、予行の時に先輩に話しかけれずそのようなことになってしまいました。本番では先輩に話しかけれて、参加できて良かったと思っています。また、用具回収のボランティア活動とても楽しかったです。始めは結構大変だなとか思っててすみませんでした。高校生徒会の方とも話す機会がなかったのでとても緊張していましたが、スポーツ用品を譲ってくださる保護者の方?や生徒さん、支えてくださった先輩方が優しくとても楽しかったし、爽やかな気分で体育祭に臨めました。

★自分が関わった企画に多くの人が参加し、その中でいろいろな感情がうずまいているのを感じ、運営側に立つ人間の凄さや苦労、そして最後の満足感を味わうよい経験になった。

今年度から本格的にNewspicks Educationを導入しました。

【(クリックするとリンクにとびます)➡https://education.newspicks.com/】

本校で導入している国際バカロレアは、教科書の内容と実社会・世界をつなげる「文脈ある学び」を重視しています。探究学習などでも「ニュースでつながり、学び合う」・「ニュースを素材に対話する」機会を増やしていきたいと考え、導入しました。

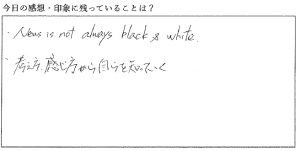

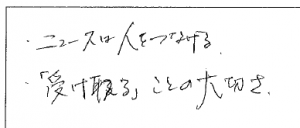

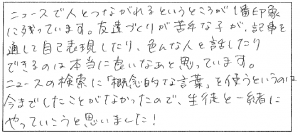

4月24日、Newspicks Education運営責任者の蒲原慎志さんに来校いただいて、中学2・3年生向け導入ガイダンスを実施しました。中学2・3年生、200名ほどが参加しました。

蒲原さんのお話は、ニュースというトピックを通して、「ものの見方」や「自分や相手を知ること」などについてワークを交えながら伝えるものでした。国際バカロレアでも重視されているSEL(Social and Emotional Learning:社会的・情動的学習)の要素がたくさんふくまれており、この面でもIBの学びにつながるお話でした。

生徒向けの90分のワークショップに続いて、教職員向けのワークショップも実施しました。「みんなが学ぶことの楽しさを知り、学び続ける力を身につける」という学校教育目標に向かって多くのことを得られた日となりました。

◆以下、参加者感想から

——————————-

【生徒】

【教員】

入学したばかりの1年生に安心して学校生活を送ってもらうために、中学2年生が異学年交流の特別プロジェクト「ようこそ新入生!」を実施しました。

2年生に課されたミッションは「新入生に安心・安全の場を提供する15分を企画すること」でした。

3月から準備を始め、グループごとに創意工夫をこらして話し合いを進めてきました。

いよいよ4月9日に迎えた本番では、1年生の笑顔が見られ、一安心。

プロジェクトが終わったあと、1年生から心のこもったラブレターが届きました!

楽しい時間を過ごしてくれたようで、2年生は先輩冥利に尽きました。

4/28に開催予定の体育祭のプログラムを以下に掲載しております。

また、当日は高校生徒会の企画発案でスポーツ用品回収ボランティアを行います。ご自宅に眠っているスポーツ用品がありましたら、お気軽にお持ちください。回収したスポーツ用品は被災地支援品として寄付する予定です。

スポーツ用品回収ボランティアの案内チラシ⇓⇓

4/5始業式、4/8入学式が行われました。

それぞれ学年が1つずつ上がって新しくスタートしました。

みんなやる気に満ちています。

パナソニックのKWN日本コンテスト*で、修学館から2グループの映像作品が入賞ました。

* KWN 日本コンテストについて———

キッド・ウィットネス・ニュース(KWN)は、パナソニックが1989年にアメリカではじめ、現在ではグローバルに展開する小・中・高等学校 レベルの子どもたちを対象とした教育支援プログラムです。映像制作活動を通じて、創造性やコミュニケーション能力を高め、チームワークを養うことを目的としています。

(KWN日本コンテストHPより)

https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/kwn/overview.html

———

今年のKWN日本コンテストでは、創造性と情熱を感じさせる多くの作品が寄せられました。その中から、特に印象的な作品を佳作として選出しました。2023年度の小学生部門では9校、中学生部門では12校、そして高校生部門では16校がこの栄誉を受けました。

これら佳作作品の動画を公開していますので、ぜひご覧ください。(KWN日本コンテストHPより)

https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/kwn/jp_contest2023/sakuhin2023.html

———-

↓ 入賞作品

私達の可能性 制 作: 鹿児島修学館中学校 グループ名:最強卍

Use ー物を大切にするー 制 作: 鹿児島修学館中学校 グループ名:Use

https://youtu.be/ksrqe4LJePw

https://youtu.be/AaAzaBRfjd4

Newspicks Educationを導入しました。

【(クリックするとリンクにとびます)➡https://education.newspicks.com/】

本校で導入している国際バカロレアは、教科書の内容と実社会・世界をつなげる「文脈ある学び」を重視しています。探究学習などでも「ニュースでつながり、学び合う」・「ニュースを素材に対話する」機会を増やしていきたいと考え、導入しました。

先日、Newspicks Education運営責任者の蒲原慎志さんに来校いただいて、導入ガイダンスを実施しました。放課後に、希望生徒・教員・保護者合わせて50名ほどが参加しました。年度末でしたが、春休み中にも生徒のみなさんがニュースに触れたり、Newspicks Education上で様々な学年の生徒や先生とやりとりをする機会が増えることを期待しています。

◆蒲原さんから保護者への事前のメッセージ

思春期と呼ばれる時期だからこそ、個人的なことを話さない、あえて話しにくいなんて声も聞きますが、ニュースは、入り口は「出来事」であって、こんなことあったね、という会話が生まれるとよく聞きます。さらに、どのニュースに反応するかは、実は、興味・関心の現れですので、ニュースを通じて、親が子を子が親を知るきっかけにもなります。さらに子は、親と世代の違いによる考えの違いも知ったりします。そんな風に「親子でニュースで対話」には、NewsPicsk Educationとしてはすごく可能性を感じています。

◆以下、参加者感想から

——————————-

【生徒】

・「ニュース」を「おじさんたちが見る面白くないもの」と捉えていたが、「世界のいろいろなことが知れる面白いもの」に変わった。

・今まで話したことのない先生や他の学年の人たちと、ニュースを通した対話でとても楽しい時間を過ごす事ができた。

・なんとなく読むだけでいいと聞いて、心が軽くなった。

【教員】

・周りの人と見ていたニュースを共有するのが面白かった。

・自分も解決策の一部であるということ。これがニュースを知る(べき)意味なのかなと思った。

・考えていた以上に世界とのつながりがあるということに改めて気づかされた

——————————-

3月12日(火)の中2英語の授業で、オンライン英会話を実施しました。選択した教材の内容は、現在完了(進行)形・使役動詞・英検対策講座・仮定法・観光案内所で観光のアドバイスを聞く等その他多岐にわたります。最初は緊張の面持ちでしたが、講師の先生方が優しくサポートしてくださり,自分のことを相手に伝えるということができるようになっていきました。終了後の振り返りと会話時の様子をご覧ください。

生徒の振り返り

・もっと英語を話せるようになって海外に行く。

・とても親切に教えてくださり、やりやすかったです。

・先生の言う事の8割聞き取れたので次は9割聞き取る。

・フリートークの際に、自分から講師の方へ積極的に質問をしたい。

・先生と少しだけど、ジブリアニメについて喋ることができて、嬉しかった!

・前回の英会話のときより良いコミュニケーションが取れたと思う。自分の英語力の成長を実感した。

・使役動詞が苦手だったけれど、この産経オンライン英会話を通して文の作り方などが分かった。克服できたような気がした。

・ネイティブだと早口で聞き取りづらいと思うところが多々ありました。次は早い英語にも慣れてしっかりと聞き取れるようにしたいです。

・基本的な文法表現の復習とrとlの発音、thの発音に気をつけました。マイク越しで、きちんと伝えたいことが伝わったので良かったです。

・ネイティブの人と話すといつも習っている英語とはやっぱり違って、テストで良い点を取れていても簡単な会話自体が難しく、実際に話すことが大事だなと思った。今後勉強に活用できたらいいと思う。いい経験ができた!!

・僕自身アニメや漫画などが好きなのでそれに関連することで残り時間の会話ができた。しかし途中でどう言えばいいのか分からなくなってしまいせっかく続いていた会話が続かなくなってしまったので、次はしっかり会話の流れをイメージした上で使える表現を考え、臨機応変に対応できるようにしたい。

・久しぶりに25分しっかり英語で会話したので、表現の仕方などちょっとした事を忘れていました。大谷選手のプロジェクトに参加して短期留学をしたいと思っているのでそれまでにしっかり英語力を鍛えておきたいです。100人しか参加できないということなのでもっと産経オンライン英会話を受講したいと思います。

IB認定校になり、見学を受け入れる機会も増えています。先日も、山梨にある都留文科大学国際教育学科IB教員養成コースの学生さん2名が授業見学を希望され、来校しました。

以下、大学への報告書記載の一部をお送りくださったものです。

——————————-

今回の学校訪問では、多くの気づき、学びを得ることができた。まず、授業に関しては、どの授業も生徒の主体的な学習、クラスメイトとの協働、生徒が自身の学習到達度を把握すること、学習方法の柔軟性が意識されているように感じた。そして、これらの意識は、見学させていただいた授業から、生徒に良い影響を与えられているように感じられた。

特に、中学一年生の英語の授業では、生徒の学習に対する前向きな姿勢に驚いた。先生から問題を問われる前に、先生が話した英文の意味についてクラスメイトと推測する会話が聞こえたり、クラスメイト同士で教え合ったり、何より多くの生徒が学習を楽しんでいるように見えた。これは、学校・教室という環境の特性を活用できている証拠のように思えた。

また、校内掲示物にも驚かされた。探究活動をまとめたものは、日常で生じた疑問などを自分なりの方法で探求し、まとめられており、質の高さが伺えた。その他にも、掃除場所にはIBを模した、掃除活動の自己評価表が張り出されており、IBを上手く日本の学校に落とし込んでいるように見えた。

全体を通して考えたことは、ALTスキルや、クラスメイトとの協働、学習環境を意識することが、生徒の主体的な学びへの第一歩であり、学級・生徒の特性に合わせて、生徒の学習に対する前向きな姿勢を育てることが、更なる発展的な学びを促すのではないかということだ。

引き続きIBプログラムの詳細や、様々な教育方法を、机上だけでなく教育現場などでの実際の取り組みの見学を通して学んでいきたい。

——————————-

【都留文科大学国際教育学科IB教員養成コース(URLをクリックするとリンクにとびます)➡】https://www.tsuru.ac.jp/site/kokusaikyouiku/101.html

3月11日(月)の10時から鹿児島修学館中学校の第39回卒業式が行われました。

この学年の生徒はパワフルで元気のある生徒が多かったです。そしてそれは,何か活動しようという時に学年全体の団結力という形で現れました。体育祭や修学祭,クラスマッチなどでその力は遺憾なく発揮されましたが,何といっても2年連続春の祭典金賞受賞は卒業生の自慢となっているのではないでしょうか。

卒業式代表として答辞をよんだ,榎木 夏樹さんの熱い思いのこもった言葉,とりわけ同じ時間をともに過ごした同級生へのメッセージは,みんなの心に響きました。式が終わった後の学年合唱もさすがでした。「3月9日(レミオロメン)」,「手紙 ~拝啓 十五の君へ~(アンジェラ アキ)」の2曲を歌ってくれたのですが,少ない時間の中,どこでこれだけ練習したのだろうと感じられるほどの圧倒的な歌声,美しいハーモニーが大変素晴らしかったです。

笑顔で会場に向かっています

学校長式辞

PTA会長式辞

在校生送辞

卒業生答辞

合唱

学級にて

3月7日(木)の一日かけて,生徒交流活動が行われました。

スポーツ系活動種目

中学女子 卓球・バスケットボール・バドミントン,サッカー・ケイドロ

中学男子 卓球・バスケットボール・ドッジボール,サッカー・ケイドロ

高校女子 卓球・バスケットボール・バレーボール,ドッジボール・鬼ごっこ

高校男子 卓球・バスケットボール・ソフトボール

バレーボール・サッカー・鬼ごっこ

文化系活動種目

中高共通 トランプ オセロ 囲碁 将棋 UNO スクラブル 人狼ゲーム等

以前はクラスマッチという球技大会が行われていましたが,「様々な人々との関りを通して,相手を理解し,自分を表現し,人間関係を築いていく力を身につける」という目的のもと,スポーツ系活動,文化系活動と,勝敗による順位はつけずに楽しく活動するようにという計画のもと実施されました。スポーツ系活動は,主に中学生・高校生のカテゴリーに分かれ,それぞれのカテゴリーで学年ごとにチームを組んで参加した競技(バスケットボール・ドッジボール・バドミントン・バレーボール)もあれば,サッカーのように中1から中3までの異学年の生徒がごちゃ混ぜになってチームをつくり,先輩・後輩協力しながら他チームと対戦した競技もありました。

文化系活動にいたっては,中学生の中に高校生が混ざったり,高校生のグループに中学生が混ざったりしながら,活動することもありました。スポーツ系,文化系活動ともに参加する教員もいました。将棋や人狼ゲームで生徒と楽しむ姿が見られたり,ケイドロや鬼ごっこに参加したS先生やI先生は本気で生徒を追いかけていて,笑顔で逃げ惑う生徒の姿も見られました。

トランプ2セット使った神経衰弱

中学男女バスケットボール

ブロッ~~~~~ク‼

3月8日(金)に拉致被害者家族会の市川健一さんと市川龍子さんをお招きし、中3 人権講演会を開催しました。多くの生徒たちが真剣な表情で市川ご夫妻のご講演を聞き入っていました。

また、昨夕の報道番組(KTS)で、本講演会が取り上げられました。

https://www.youtube.com/watch?v=qKOo8R80t9c&t=18s ←URLをクリック(KTSホームページの本ニュースに移動します)

13日には、KYTのニュースエブㇼーでも放送されました。

https://news.ntv.co.jp/n/kyt/category/society/ky130a5751f31142368f9d6ad79c5ac855 ←URLをクリック(KYTホームページの本ニュースに移動します)

3月1日(金)10:00から第32回鹿児島修学館高等学校卒業式が行われました。前日まで降り続いた雨もいつしか止み,式が始まる頃には青空も広がっていました。中学生・高校生が全員参加して行われる卒業式は久しぶりです。中学生も静かに席に座り,厳かな雰囲気の中,式が執り行われました。

卒業証書授与,学校長式辞,PTA会長祝辞と式は進んでいきました。一番印象に残ったのは卒業生代表の上山 照観さんの答辞でした。6年間通った修学館の思い出,友人や家族,先生方への感謝の言葉,あとに残る在校生へのメッセージと,彼女の思いのこもった言葉は確かに私たちに届きました。

卒業生は背筋を伸ばし凛としていて,穏やかな表情で微笑んでいる人も多かったです。式が終わった後の教室では,担任の南先生を始め高校3年部の先生方,卒業生の全員で名残を惜しみながら時間を過ごしたということでした。

教室にて

お世話になった先生方へ挨拶に来てくれました

顧問より

3月2日(土)10時~12時30分、本校体育館で、「入野幸貴氏によるバスケットボールクリニック」が開催されました(県協会主催のクリニック)。

今回講師をしてくださった入野さんは、現在、東海大学のアシスタントコーチだけでなく、男子 U18 日本代表チームアシスタントコーチとしても選定されているとのことでした。修学館中からは5名参加し、多くの学びが選手のみならず、私自身にもありました。

一点挙げるとすれば、「コーチの言う通りに動く選手はニ流。自分で判断し、そして動ける選手は一流」とのことで、「考えるバスケ」を常々強調されていました。最後に、桜丘ミニバス顧問(3月末全国大会出場チーム)の「コーチが意図しない動きをした選手への声かけは?」の質問に対して、入野氏は「『今の動きの意図は何ですか?』と、質問による介入で、選手の動きの意図を確認している。そのような質問でないと、【考える選手】には育たない。」とのことでした。普段の授業にも通じると感じて、聞いていました。

🌸合格🌸 鹿児島大学 医学部 医学科

🌸合格🌸 明治大学 理工学部 応用化学科

🌸合格🌸 九州保健福祉大学 薬学部 薬学科

🌸合格🌸 慶應義塾大学 法学部 政治学科

🌸合格🌸 慶應義塾大学 総合政策学部(SFC)

🌸合格🌸 鹿児島第一医療リハビリ専門学校

🌸合格🌸 近畿大学 産業理工学部 経営ビジネス学科

🌸合格🌸 九州大学 共創学部共創学科

🌸合格🌸 朝日大学 歯学部

🌸合格🌸 日本大学 芸術学部 文芸学科

🌸合格🌸 崇城大学 薬学部

🌸合格🌸 西南学院大学 商学部 経営学科

🌸合格🌸 長崎国際大学 薬学部

🌸合格🌸 上智大学 理工学部 機能創造理工

🌸合格🌸 同志社大学 理工学部 インテリジェント情報工学科

🌸合格🌸 明治大学 経営学部

🌸合格🌸 国際医療福祉大学 成田薬学部

🌸合格🌸 国際医療福祉大学 福岡薬学部

🌸合格🌸 川崎医科大学 医学部 医学科

🌸合格🌸 鹿児島大学 医学部 医学科

🌸合格🌸 鹿児島大学 工学部 先進工学科 機械工学プログラム

🌸合格🌸 鹿児島大学 教育学部 学校教育教員養成課程初等教育

🌸合格🌸 鹿児島純心大学 人間教育学部 児童生徒教育コース

🌸合格🌸 福山大学 薬学部 薬学科

🌸合格🌸 立命館大学 理工学部 環境都市工学科

🌸合格🌸 福岡大学 商学部 経営学科←NEW

🌸合格🌸 鹿児島国際大学 経済学部 経営学科←NEW

既卒生の合格情報はこちらから→既卒生合格速報

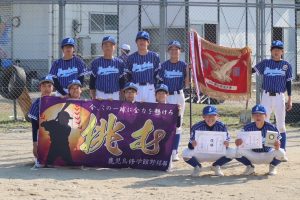

2月17日(土),18日(日)の2日間かけて,第10回島里旗中学校野球大会が行われました。その中で,接戦をものにしながら優勝を勝ち取ったようです。野球部の皆さん,おめでとうございます。

予選リーグ

修学館7ー0東郷学園

修学館1ー0大笠・金峰

準決勝

修学館2ー1姶良WFS

決勝

修学館8ー7入来・平成

顧問より

4試合中3試合が1点差と僅差の試合が続きましたが、堅い守りで優勝することができました。4試合を通して部員11人全員が出場し、みんなで勝ち取ることのできた勝利でした。

2月12日、修学館で鹿児島『学び合い』の会が実施されました。いろいろな学校のいろいろな校種・教科の方々がいらっしゃいました。

新潟県にある上越教育大西川ゼミの現役院生さんお2人や奈良県の『学び合い』の会の代表の方も含めて、宮崎、熊本からも数名ずつ来られ、3分の1以上は県外からという状況になりました。様々な地域の状況もお互い伺うことができました。

『学び合い』の考え方は、生徒の主体性や協働的な学びを重視する国際バカロレア教育とも近いものです。奈良県からの参加者は翌日も修学館の授業見学にいらして、『学び合い』とIB教育の融合についていっしょに考えました。

伊集院北中学校の上白石修先生にも実践発表していただきました。実績ある大ベテランが、教員としての最後の年に『学び合い』に挑戦され、学び続けていらっしゃる姿勢に大いに刺激を受けました。修学館の学校教育目標「(子どもたちだけでなく大人も含めて)みんなが学ぶことの楽しさを知り、学び続ける力を身につける」ことにまた一歩近づけた1日となりました。

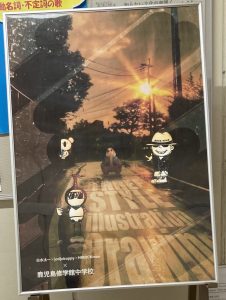

2月10日土曜日、鹿児島県出身の漫画家,イラストレーターの方々が組んでおられる「THREE style」の皆様を講師に迎え特別授業が実施されました。実は漫画家の白水先生は修学館高校卒業生でもあるという縁があり,中1や中3でも特別授業をしてくださっていました。ぜひ中2でもという熱望が実現し,この日の授業と相まったのです。

白水 汰一さんプロフィール

jorijokoppyさんインスタグラム

HIROCKmanさんインスタグラム

3人の先生方が協力して修学館のためにつくってくださったポスター

ただし,この日は様々なアクシデントが重なり,いろいろな変更を余儀なくされました。それでも文句ひとつ言わず講義をしてくださった3人の講師の先生方,本当にありがとうございました。

3人の先生方からはクリエイターとして,AIなどのテクノロジーがあっても,「それでも自分で考えたい・書きたい・描きたい・創りたい・表現したい」という気持ちを高めるにはどうしたらいいかということを話してくださいました。中学2年生は,「つくる側」の視点に触れたことで、さまざまな気づきを得られたようです。とても楽しい時間となりました。

お礼の言葉

2月6日~7日、文部科学省の「国際バカロレアに関する国内推進体制の整備事業」の一環として調査研究訪問がありました。筑波大学・千葉大学・岡山理科大学の先生方や大学院生が来校して、授業見学やインタビューが行われました。全国の状況も踏まえて、修学館のIB教育の現状を考えたり情報共有したりする機会にもなりました。

【令和5年度「国際バカロレアに関する国内推進体制の整備事業」について

(クリックするとリンクにとびます)➡】https://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/mext_00326.html

上野公園での自由散策、羽田空港での自由行動を行い、5日間の全行程を無事に終え、鹿児島に戻ってきました。たくさんのお土産を両手で抱えている生徒やまだ帰りたくないと言う生徒を見て、充実した修学旅行であったことを改めて感じさせてくれました。全員が元気に5日間の日程を過ごせたことがなによりです。

上野公園

羽田空港

鹿児島空港での解団式

薄曇りで風もなく、穏やかな天気で3日目の行程を終了することができました。閉校式では、みんなが良い顔をしていたことが印象的です。スキー研修中の写真です。

本日も天気に恵まれ、2日目の行程を無事終了することができました。大きな怪我や体調不良もなく、みんな元気に過ごしています。スキー研修、パープルリフトからの写真です。

1月27日(土),中学1・2年生,中学3年生の希望者を対象に『リアルしごとびと~かっこいい大人のヒミツ!~』を実施しました。この行事では,各分野の仕事に携わっている人々を講師として招き,対話を通して,働くことの意義や社会との関わりを知ります。また,自己の生き方や在り方を考え,学び続けようとする態度の育成も目的としています。

生徒は,この行事が始まるまでに,十分にリサーチし事前準備を進めてきました。「対話」セッションでは,ただ聞くだけではなく,事前に考えた質問をもとに「かっこいい大人のヒミツ」を引き出していました。今回,講師の先生方との対話で学んだ「かっこいい大人のヒミツ」は,当日中にポスターにまとめました。生徒たちはたくさんの「ヒミツ」を見つけていたようでした。

リアルしごとびとの講師のお一人である、小川夏果さんから、映画の案内をいただきました。オール鹿児島ロケということで、私たちにとって馴染みのある風景が映画になっているところも見どころだと仰っていました。ハートピア鹿児島で上映会がありますので、ご興味があられましたらぜひお申し込みください。

【詳しくはこちらをクリック】

https://drive.google.com/file/d/19sTocK6j64k6Qg2tLXED2MmC4umHo01s/view?usp=sharing

修学館高校の1年生が、日本政策金融公庫が主催する「高校生ビジネスプラングランプリ」にてグランプリベスト100に入賞し、12月に熊本で発表を行い、表彰を受けてきました。

引率教員から

受賞した本人は発表まで終始緊張した様子を見せていましたが、元気良く、笑顔で発表することができました。発表をして終わりではなく、将来の糧にしようと講演の内容を必死にメモしたり、他校の生徒たちと交友を深めていました。他校のスライド構成を見るのも、非常に勉強になったようでした。また、グループ発表も多い中で、個人発表をしていた生徒同士で仲良くなっていました。銅メダルをもらって生徒が喜ぶ姿を見て、他の生徒にもコンテスト等への参加を粘り強く勧めていきたいと改めて感じました。

【詳しくはこちらをクリック】

https://www.jfc.go.jp/n/grandprix

https://www.youtube.com/watch?v=ccXneyaaSuY

ソニー教育財団の子ども科学教育プログラムで修学館が奨励校に入選しました。

研究課題

『「分類」を軸とした多教科で実践しやすい中学校での教科横断的学びの実践

~ つながりのある学びで「みんなが学ぶことの楽しさを知り、学び続ける力を身につける」 ~』

・・・IBMYPの特長である教科横断的な学びの実践をまとめたものです。お送りいただいた審査講評には、次のように書かれていました。

「教科横断的なつながりの実践を多く生み出すとともに、教師も学び続ける姿へとつながっているという新しい発想に今後の発展への期待を感じました。」

【(↓クリックするとソニー教育財団のサイトにとびます)】

https://www.sony-ef.or.jp/program/result_school.html

パナソニック教育財団のホームページに、修学館の取組の様子が掲載されています。今年度、財団の助成を受け、探究活動をさらに充実させる図書館の活用について実践研究を進めています。

研究課題

『学校図書館の「学習・情報センター」機能の充実とICT活用との統合・融合~国際バカロレア教育における探究学習促進・情報活用能力向上を目指して~』

https://www.pef.or.jp/school/grant/school_photo/20240111_01/?utm_source=0116shugakukan&utm_medium=fb&utm_campaign=49th-ph&fbclid=IwAR1LgjB7K-MKhdD1AQ8qgynjRr4wOjiPw_M5ix3MLF7hn1nzSG-f5YQT-1Q

新年明けましておめでとうございます。皆様今年もよろしくお願いします。今年が皆様にとっても,修学館にとっても飛躍の年になりますよう祈念します。

また,今年早々に石川県能登半島沖で発生した大地震が北陸地方を中心に大きな被害をもたらし、多くの被災者の方々が避難所生活を余儀なくされています。一刻も早い復興を,心よりお祈りいたします。

明日の修学館中学校入試を控え,準備万端の本校です。明日の天気は良さそうですが,その分,朝の冷え込みは厳しいようです。受験生の皆さんは気をつけていらしてください。

高1 IB保健の授業では、今年最後の授業で「小論文チャレンジ」を実施しました。

(ねらい)

・大学入試における小論文試験問題に触れることで入試に必要なスキルを学ぶ。

・小論文における適切な解答方法を理解する。

(問題)

じゃんけんの選択肢「グー」「チョキ」「パー」に、「キュー」という選択肢も加えた新しいゲームを考案しなさい。解答は、新ゲームの目的およびルールを説明するとともに、その新ゲームの魅力あるいは難点も含めて、601字以上1000字以内で論じなさい。(参考:早稲田大学スポーツ科学)

※早稲田大学はイギリスの高等教育専門誌Times Higher Education(THE:ティー・エイチ・イー)は、2022年3月24日に「THE 世界大学ランキング日本版 2022」の東日本エリアの私立大学における「教育成果」分野で1位となっており、企業開発や研究機関において活躍できる人材の育成が期待されている

(授業者所見)

ただ小論文を解かす授業というよりは、テーマに対する構成の考え方や書き方などに重点をおいて授業をおこなった。

インターネットは使用せず、生徒達がお互いに案を出し合いながら、解決策考えさせ、自分の考えをまとめさせた。その後、模範解答をもとに書き出し方や構成などを解説した。教科でも引き続き、大学入試に向けて必要なスキルやATLスキルを習得・実践する機会を取り入れていきたい。

鹿児島修学館中学校では、前期入試の出願受付中です。

毎年多くの生徒が受験して下さり、感謝しております。

出願期間は以下に掲載しておりますので、お間違えないようによろしくお願いいたします。

(出願期間)

令和5年12月1日(金)から12月25日(月)まで。(12月25日必着)

持参の場合は、8時30分から16時45分(12月2日(土)・10日(日)は12時20分)まで。ただし、12月3日(日)・9日(土)・16日(土)・17日(日)・23日(土)・24日(日)は除く。

午前中の活動を終え、神戸の中華街で本格中華の昼食です。昼食を食べ終えると、新神戸駅に向かいました。都合により2便に分かれ新幹線に乗るので、体験学習に参加したみんなが集まるのはここまでです。駅で解団式を行いました。

中華街昼食の様子

解団式の様子

先程先発組、後発組ともに無事に新幹線に乗り込みました。あとはなつかしの鹿児島に帰るだけです。

まだ体験学習が終わったわけではないですが、ここまで来るとこの4日間が長かったような、短かったような、どちらとも言えない気持ちになっています。

とりあえず、大きな事故やケガ無く活動を終えることが出来そうで安心しています。これも、しっかり次の活動に備え、声をかけ合い協力してきた中2の生徒みんなの力と、活動中みんなを支えてくれたホテルの方、バスのドライバーさん、ガイドさん、奈良公園や金閣寺で案内してくださったガイドさんなど、活動に関わってくださったすべての方々のおかげです。それから、4日間通して細かい所まで目配り、心配りをしてくださったJTBの添乗員さん、本当にお世話になりました。ありがとうございました。

中2の保護者の皆様、もうすぐみんな帰ってきます。いろんな話をしてくれると思います。たくさん聞いてあげてください。保護者の皆様にも事前準備から生徒の送迎などお世話になりました。ありがとうございました。

おはようございます。いよいよ最終日、4日目の朝です。席数の関係でまずは男子から、次に女子の順番で朝食です。みんな元気な様子で起きて来ました。

希望すれば目の前で、シェフご自慢のオムレツをつくってもらえます。作りたてのオムレツの味は格別でした。

好きな料理を、上手にきれいに並べていました。

これから各クラスに分かれ、企業訪問に向かいます。それが終われば、鹿児島への新幹線に乗り込みます。最後まで事故やケガに気をつけて、活動をしてきます。

高校美術部の生徒5人が入選・入賞しました。

1年 西山 日和子 洋画(入選)

2年 阿潟浜 里空 彫刻(入選)、映像(入選)

2年 中村 倫太郎 洋画(入選)

2年 柊元 玲香 立体造形(入選)

2年 大迫 七子 洋画(秀作賞)

16日まで鹿児島市立美術館で鑑賞できます(入場料無料)。

おはようございます。3日目の朝です。みんな元気に起きて来ました。今日は今からカップヌードルミュージアム、そして午後は待ちに待ったUSJに行ってきます。青空の広がったいい天気のもと、みんなでしっかりと活動してきます。

これだけしか食べない生徒も。朝は入らないそうです。

8:10早くもバスに乗り込みました。3日目出発です♪

本日の午前、午後の活動を終えホテルに帰って来ました。夕飯はおいしいカレーライスです。おかわりして3杯食べる猛者も現れました。

夕飯のあと、レクレーションを行いました。生徒に何か出来る人はやってねと呼びかけていましたが、コミュニケーションゲーム、ウクレレ演奏と歌、明日行くUSJの過ごし方案内など、色々と考え、実行してくれました。

まだまだみんなで楽しい時間を過ごしたかったのですが、明日に備え、12月生まれの生徒や先生にバースデーソングを歌って終了となりました。

今日の午前中は、東寺に行きました。五重の塔や普段は入ることが出来ないけれども、今日は特別拝観出来る場所を何ヶ所かまわりました。建物内では写真撮影出来ませんでしたが、大日如来像や十二神将像など目に焼き付けることが出来ました。

それにしてもいい天気です。一週間前は体験学習予定4日間中3日間雨の予報だったのが嘘のようです。

おはようございます。2日目の朝になりました。多少眠たそうにしている人はいるものの、体調を崩している人はいなくて安心しています。

朝ご飯を食べ、今日は京都の東寺、金閣寺、清水寺に行ってきます。

ホテルにたどり着いた我々は、早速夕食をいただきます。今日は半日かけて移動、そして一時間以上歩き回るなど、お腹ペコペコです。おいしい夕飯に舌鼓を打ちました。みんなで食べるご飯はとても楽しいです。

ご飯もどんどんおかわりします。

出発前に今までの先輩たちが片付けすごかったんだぞという話をしましたが、それを覚えていたのか特に何も声をかけなくてもきちんと片付けていました。素晴らしい。

今日はゆっくり寝て、明日も元気に行ってきます。

バスに乗り込んだ私たちが向かったのは、奈良公園です。たくさんの鹿が出迎えてくれました。

それから、奈良公園と同じ所に東大寺があります。南大門や盧舎那仏、そのスケールや荘厳さにみんな圧倒されました。そうやって敷地内を1時間ほど歩き回りましたので、本日の歩数は軽く一万歩を超えることとなりました。

およそ5時間の新幹線の行程を終え、1分間の停車時間に遅れることなく、無事にバスに乗り込みました。

まだまだ元気です。奈良公園に向けてレッツゴー!

時間通りに全員集合し、先程無事に出発しました。たくさんの保護者の方々にも見送っていただきました。ありがとうございました。元気に行ってきます。

この度は、多数のお申込みをありがとうございます。

第3回学校説明会(12.10開催予定)は、現在200名近く方々に参加申し込みをいただいております。

※一部の方に「お申込み完了の自動送信メール」が届いていないようですが、お申込みは問題なくできておりますのでご安心ください。

また、ご参加の際は、下記の事項を厳守していただきますようご協力をお願いいたします。なお、インターネットによる受付は9日(金)正午に締め切らせていただきます。当日受付も行いますので、当日は直接、受付(事務室前)までお越しください。

・駐車場は本校校庭に用意いたします。正門よりお入り下さい。

・ 受付は9:00から(事務室前)となります。受付後、本校生徒が各教室まで誘導いたします。

・当日、体調不良や平熱より体温が高いと感じた場合などは参加をご遠慮ください。

・ 情勢の変化によっては「三密」を避けるため、教室内への入室人数を制限する場合がございますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

当日は、皆様にお会いできますことを生徒・教職員一同楽しみにしております。

以下、明日のスケジュールを記載いたします。

【当日のスケジュール】

9:00~ 9:30 受 付

9:30~10:10 入試説明

10:15~10:45 学校説明

10:45~11:30 校内自由見学・質問コーナー

10:45~願書受付(本館1階事務室)※10:45以降は自由解散となります

修学館の図書館に入れる本を生徒たち自ら選ぶ、選書ツアー(ブックハンティング)を実施しました。11月29日、アミュプラザ鹿児島 4F 紀伊國屋書店 鹿児島店に希望生徒10名ほどが集まり、それぞれが「修学館の図書館にあったらよいなぁ。みんなのためにもなりそうだなぁ。」という本を選びました。

「これって良いですかね?」「うん、きっと社会科の先生も喜ぶ!」

選書した本の一部です。

紀伊國屋書店 鹿児島店の皆様、ありがとうございました。

【参加生徒感想】

〇あまり本屋さんで1時間もいることがなかったし、色々な本をじっくり見れて楽しかった。自分の選んだ本が図書室に来ると思うと楽しみで早く読みたいです!選書ツアーまたあったら行きたいです。

〇様々なジャンルの気になっていた本を選べて楽しかった。

〇いろんな本を大人買いできたので楽しかった。

〇やはり、書店ということがあって自分が読みたい本、興味がある分野の本など幅広く選ぶことが出来ました。そして、異学年の生徒さんたちとも触れ合うことが出来、とてもいい経験になりました。

〇気軽な気持ちで読みたい本をたくさん選べる機会はめったにないのでとても楽しかった。また行きたい。

〇たくさんの本を選べたり、友達と一緒に選んだらしてとても楽しかった。また、行きたいなと思った。とても楽しい選書ツアーでした。ありがとうございました。

〇自分の好きな本をたくさん選ぶことができて、嬉しかったです。また、他の参加者がどのような本を読んでいるのかということを知る機会にもなりました。選んだ本が入ることを楽しみにしています。

【引率教員感想】

中学生が意外な本を選んでいる姿などを見られて興味深かったです。前半は、もともと「この作家さんの本を!」という感じで選んでいる場面が多かったですが、特に後半はだんだんと本人たちも普段はあまり見ない分野のコーナーなどにも足を運ぶ機会になっていたようでした。なによりも、「自分自身の考えや選択が、学校や社会をより良く変える」という経験のひとつになっていれば嬉しいと思います。

12月2日(土)の放課後,中高生徒会の呼びかけで校内・学校周辺の清掃活動を行いました。土曜日に学校がある日は,毎回この活動を行っています。

今回は,季節的にも落ち葉拾いがメインとなりました。校内の木々の落ち葉を集め,ビニール袋に入れていく中学生。学校の正門から出た道路沿いにある街路樹の落とした大量の葉を手分けして集めていく生徒たち。中学生と高校生が協力して活動したりしています。こういったところが中高一貫校の良い所です。

最後まで残った生徒は,1時間以上の時間をかけて清掃ボランティアに取り組みました。落ち葉の入った大きなビニール袋は,全部で10袋以上集まったでしょうか。活動してくれた皆さん,ありがとうございました。君たちのおかげで,町ゆく人,修学館中高生,先生たちと気分良く歩けます。

11月18日(土),今年度の第2回学校説明会が実施されました。この日は気温が低く,朝方は特に寒かったです。そういった中,多くの方々に来ていただきました。ありがとうございました。感謝申し上げます。

本校の学校説明会は,多くの生徒が自主的に手伝ってくれています。今回もそういった生徒の対応をほめてくださる方が多かったです(来校者アンケートより)。それらのご意見は手伝ってくれた生徒に必ず伝えるようにいたします。また,12月10日(日)には第3回学校説明会がありますが,聞いてみたいことがありましたら,どうぞ生徒に尋ねてみてください。修学館を知るためには,生徒からの情報が一番です。

※令和6年度入試募集要項(中・高)が必要な方は,本校に直接いらっしゃるか,電話・本校ホームページからのメールでその旨ご連絡ください。

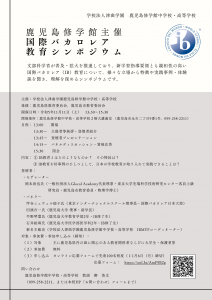

11月11日、40周年記念式典の午後に本校主催のIB教育シンポジウムを開催しました。多数の参加者のかたがたに、ご質問等で積極的に会をいっしょにつくっていただき感謝です。

https://ibconsortium.mext.go.jp/topics-detail/20231024/ ←クリックしてください。

ご後援いただいた鹿児島県教育委員会、鹿児島市教育委員会、そしてご登壇いただいた国際バカロレア日本大使坪谷先生、鹿児島大学副学長田頭先生をはじめご登壇いただいた方々、本当にありがとうございました。このようなぜいたくなメンバーでまた実施できることを祈ります!

—– 参加者感想—–

〇IBの考え方、仕組み等の概要を理解できた。IB経験者の学生の方の発表が理路整然としており、分かりやすく感心させられた。

〇すごくいい教育だなと感じました。子供に学ばせたいと改めて感じました。今週末、学校説明会に子供と参加予定なので、子供が同じように感じてくれるといいなと思っています。

〇坪谷さんの著書を拝読していたのでご本人の率直なお話を伺えて参考になった。また修学館や鹿児島大学のバカロレアに対するお考えも知ることができて有益であった。

〇実際にIB修了された現役大学生のプレゼン内容が具体的で飲み込みやすかったです。

〇とてもよかったです。短時間で重要なポイントは理解することができました。日本の大学教育そのものが変わろうとしていることが分かりました。

〇娘が海外IB校を卒業してbilingual diplomaを取得しました。娘のIB校入学前にネットで記事やお話等を読んでいた坪谷先生がいらっしゃるとのことで、ぜひお話を聞きたいと思いました。また、娘はDPのみの履修でしたのでMYPはどんなものなのかと興味がありました。MYPから始めることでDPの学びをより深められるのだろうと感じました。

〇IBの理念や具体について触れることができとても貴重な学びの場となりました。時間がもっとあったらと思うほどでした。

〇今年度からIB認定校としてスタートを切られたとのことで,おめでとうございます。昨年に続いてシンポジウムに参加いたしました。IB教育の理念と新教育課程が目指そうとするところに親和性があり,さらにより具体的な方法と蓄積があるのがIB教育であることが理解できました。つまり現在想定しうる今後の学び方は,洋の東西を問わず同じような形が一つの理想形としておかれているということかと思います。途中で坪谷講師が口にされたように,修学館中・高校様がモデルとなって県全体がそのような方向に進めると,よいと感じました。

〇子供が進学するに当たって、面白い学校があまりにも少ないとは感じていましたが、岡本氏も同じようにお考え(というよりは「もっと面白い学校が増えてくればいい」という表現ではありましたが)だったので、私だけじゃないのだなと安心しました。そして、鹿児島にいらっしゃる方々も鹿児島の教育を変えていきたいと真剣に考えていらっしゃるのを知り、温かくなりました。ぜひ修学館さんが良い刺激になっていくことを願っています。

〇それぞれの登壇者のご意見を拝聴でき、勉強になりました。特に、鹿児島大学の田頭さんの話は普段聞くことができない、裏の(?)話なので、とても新鮮でした。平野さんの話もとても良かったです。

〇鹿児島にこれだけのIBに関わるパネリストと関心のあるゲストを集められる努力と計画力に脱帽です。おかげ様で教育委員や、他県の方など普段話せない方と話しができてよかったです。

IBを学んだ平野さんの話しは、保護者や子どもたちの前でしていただきたいと思いました。参加して元気とやる気が出ました。ありがとうございました。

〇教育委員会の方々をはじめ多くの方々が参加されており、IBへの関心の高さがうかがえました。鹿児島においても教育の転換期を迎えていることを肌で感じられる有意義な時間となりました。また、IB修了生の語る説得力のある言葉にたいへん勇気づけられましたし、他の参加者の心にもIBのよさがしっかりと届いたのではないでしょうか。このような、素晴らしい学びの場に参加させていただき本当にありがとうございました。

〇まず、午前の講演会で、一言目から坪谷先生の言葉・雰囲気に虜になる(引き込まれる)感じがした。「鹿児島へはずっと来たいと思っていました」という話始めの言葉はよく聞くが、その後に続いた桜島の力強さや、薩摩という土地に関してご自身が感じていることの伝え方が、他とは違う感じがしたのだと思う。

〇お話を聞いて、「人は生まれたときから使命を持っている」という視点は今まではあまりなかったが、「一人ひとりが輝くものを持っている」ということは再認識できた。目の前の生徒一人ひとりに、感じ方や考え方に影響を与えられる機会がある崇高な立場にあることを再認識した。自分が一人ひとりが自分の輝くものは何かを発見したりできるように、生徒にもいろいろな機会を与えたりしたいと思った。

高校1年生で取り組むパーソナルプロジェクトに向け、自分の興味・関心のあるものを探究するための一歩として、「ミニ調べる学習」を行いました。現代の社会では情報が玉石混交しており、今後ますます適当な情報を判断し、活用するスキルが求められます。インターネットの情報は正しいかどうかの判断が難しいため、今回は本の情報を使って情報を収集しました。自分だけでなく、読んだ人が「へー!」「おもしろそう!」と思うような作品を目指し、調べたことを画用紙1枚にまとめました。

今回は「ミニ調べる学習」の仕上げの時間ということで、学年全員で作品を鑑賞し合いました。同じテーマがほとんどなく、わくわくしながら楽しく鑑賞できました。

鑑賞した後は、ペアに分かれてフィードバックを伝え合いました。よいところも伸びしろも伝えることで、もらった相手が気持ちよく受け取れるフィードバックを目指しました。

授業の最後には、自分の作品の自己評価を行いました。評価規準に沿って、じっくりと考えました。なぜその評価になるのか、根拠や理由を示すのが難しく、時間をかけて自己評価を行いました。先に受け取ったフィードバックを自己評価の判断材料にしている生徒もいました。

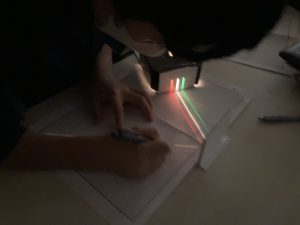

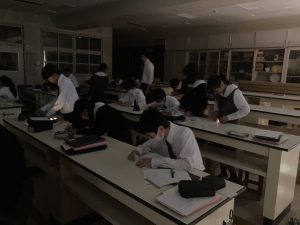

現在,中1の理科の授業は「身のまわりの現象」の「光の性質」の学習をしています。

本日は,光の反射の法則とはいかなるものか,自分たちで実験をしながら確認をしました。実験装置を使うのですが,教室の明かりは消され,いつもと違う雰囲気の中実験をすすめます。暗くて分かりにくい中でもみんなと協力しながら実験をすすめることができるのか,いつも以上に協働スキルやコミュニケーションスキルが求められます。

暗くて分かりづらい写真ばかりですが,今回はそれをお楽しみください。

11月11日のIBシンポジウムについて、申し込み締め切り(11/6)が迫って参りましたので最終のお知らせです。当日は、モデレーターとして鹿児島市教育委員も務める岡本尚也氏、パネラーとしてIB日本大使の坪谷ニュウェル郁子氏、鹿児島大学副学長の田頭吉一氏と2人のIB修了生等が登壇し、IB教育について、様々な立場から特徴 や実践事例・体験談を聞きます。

現在、80名程の参加予定です。定員まであと20名ほどは余裕がありますので、ご都合がつきましたらぜひご参加ください。

★申し込み・詳細はこちらをご覧ください↓↓↓

https://ibconsortium.mext.go.jp/topics-detail/20231024/

以前本校ホームページでも紹介した「IOCヤングリーダーズによる特別ワークショップ」(9月9日土実施)の様子がKWNのホームページに掲載されました。ぜひご覧ください。※下のURLをクリック

https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/kwn/interchange.html

パナソニック教育財団のホームページに、修学館の中1総合的な学習の時間の様子が掲載されています。今年度、財団の助成を受け、探究活動をさらに充実させる図書館の活用について実践研究を進めています。

研究課題

『学校図書館の「学習・情報センター」機能の充実とICT活用との統合・融合

~国際バカロレア教育における探究学習促進・情報活用能力向上を目指して~』

https://www.pef.or.jp/school/grant/school_photo/20231019_03/ ←URLをクリック

現在高校2年生の英語の授業では、「How to live a plastic-free life」というタイトルのユニットを進めています。今回は「plastic-free life」について考えるきっかけを作るために、Ooho作りを行いました。

※Oohoとは、プラスチック容器を削減するために表面に海藻の成分で膜を作って持てるようにしたもので、実は材料さえ揃えてしまえば家でも簡単に作ることができます。