- HOME >

- NEWS

修学旅行2日目です。

本日は台北市立大安高級工業職業学校と交流をしました。

生徒はクイズ大会や、プレゼント交換で交流を深めていました。

その後、国立中正紀念堂を見学しました。

午後台湾の大学生と台北市内研修をおこなました。

高校修学旅行1日目です。

無事全員揃い,搭乗手続きを済ませました。

本日は中正紀念堂と龍山寺を見学に行きます。

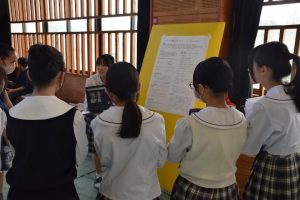

本日(10月16日)は、中1から高2までの生徒たちと教員、そして保護者・地域の皆さまにもお越しいただき、探究交流会を開催しました。実は今年度が1回目となるイベントで、中学3年生から高校2年生が日頃の探究活動の成果を発表し、中学1・2年生が発表を聞き、質問をしたりフィードバックを伝えたりすることで、学校全体が交流する機会となりました。

★オープニングセレモニー

本日は、アドバイザーとして鹿児島国際大学の先生方6名にお越しいただきました。先生方のご紹介や当日の連絡も含めたセレモニーを行いました。(Zoomで参加する中学生)

★発表

前半と後半に分かれて、80分ずつ発表を行いました。体育館では中学3年生と高校1年生が、探究学習室、大研修室、大講義室では高校2年生がそれぞれ発表を行いました。

◎中学3年生 ポスター発表

探究コンテストに向けて進めた研究をポスター1枚にまとめて発表しました。以下,生徒たちの振り返りです。

・たくさんの人が見に来てくれてとても嬉しかったです。緊張したけど今までの成果を伝えられたと思います。高校生では新しいテーマをしたいと思っているので、今のうちから何にしようか考えておきたいです。

・探究の発表でうまく発表できたところもあったけど、質問にうまく答えることができなかったので、質問されたことに対してうまく答えられるようにさらに研究を深めようと思った。

・探究発表会で、自分が今まで行ってきた探究の成果が出せたのではないかなと思います。

◎高校1年生 ブース発表

MYPの集大成となるPP(パーソナル・プロジェクト)の成果を各自でまとめました。編み物、絵本、リーフレット、枕などの有形の成果物も展示する生徒もおり、聞き手に対してより効果的に発表することができました。

◎高校2年生 ポスター・ブース・スライド発表

昨年までのプロジェクトを発展させたり、新たな課題に向き合ったりしながら進めてきた課題研究の成果を各自が選択した形式で発表しました。

大学の先生方からアドバイスをいただきながら、自分の研究を深めるチャンスになりました。

★中1・2の「振り返り」より

「5人以上の発表者・様々な発表形式の発表を聞き、質問やフィードバックを送る」ことを目標に、中1・2年生は交流会に参加しました。いろんな学びがあったようです。

《振り返り》

【問い】交流会を通して、自分の探究を進めるためにどのようなヒントを得ることができましたか。

・交流会を通して計画に時間のゆとりを作ることが重要だと思いました。

・最終的にはSDGsに結び付けていたり、インタビューやテーマに沿って調べた情報をもとに課題に対しての仮説を立て、さらに自分で立てた仮説をもとにさらに調べたりして深めていき、最終的な結論を出すなどの探究方法を説明している先輩がいた。

・説得力のある内容を発表するには、インターネットだけでなく、たくさんの研究に取り組んでいくことだと分かった。

・自分自身が楽しみながら、わくわくしながら取り組むことで、スムーズに探究が進むのだとヒントを得た。

・スライドで発表する時、文字をずっと書くだけでなく、双方向でコミュニケーションを行いながら進めるということを学んだ。

・先輩方の発表を聞き、本当に自分の好きなことを探究していいということを改めて感じました。

・実際にフィールドワークをして身をもって体験することで新しい問いが生まれ、探究がよりよいものになることを学んだ。

・自分の主観が多い発表は、聞いていてあまり納得ができないものもあった。そこから、自分の探究を進めるときは、根拠を大切に、体験したことや証拠を示しながら行っていきたい。

・客観的にものごとをみたり、他の人の協力をもらったりして、探究を進めていくことが大切だと思った。

・自分の探究を進めるにあたって観点や成功規準をしっかり決めることが大切だというヒントを得ることができたと思う。

令和6年度探究交流会を下記のとおり開催いたします。中学3年生はポスター発表, 高校1年生はブース発表,高校2年生はポスター/ブース/スライド発表の準備を始めております。

何かとご多用な時期ですが, 万障お繰り合わせのうえ,ご来校いただきますようご案内申し上げます。

日時 10月16日(水) 8時50分~11時40分

場所 本校体育館(中3・高1) 本館2階(高2)

※お車でお越しの方は本校駐車場にお停めください。車の出入りは正門のみで,南門からの出入りはできません。安全確保のため,右折での出入りを禁止とします。左折での出入りにご協力ください。駐車台数に限りがございます。なるべく公共交通機関をご利用いただきますようお願い申し上げます。

修学館では、SA(Service as Action=奉仕活動)の一環として土曜授業の日の放課後に、有志で学校周辺の清掃活動を行っています。

9月14日(土)も有志の生徒たちが清掃活動に取り組みました。「テスト直前なのに~」と言いながらも、笑顔で取り組んでいました。

学校のそばを通る人が良い気持ちで過ごせるように、という生徒たちの思いが伝わりますように…!

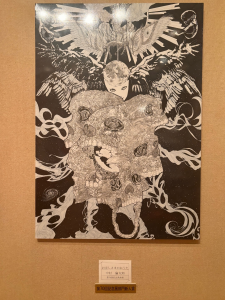

高校3年生の中村倫太郎さんが「第70回記念県美展」において、新人賞を受賞しました。

こちらが受賞作品です。

県美展とは「洋画・日本画・彫刻・工芸・デザイン・写真の6部門で,県内在住者または出身者(高校生以上)の公募作品から選ばれた力作を展示します。若い世代から高齢者まで,また,障がいのある方もない方も,個性豊かな作品を出品します。」(鹿児島県ホームページから引用)という公募展で、今年は第70回の記念展となっていました。中村さんは40歳以下が対象の新人賞(デザイン部門)を受賞しました。

以下、中村さんに答えていただいたインタビューの内容です。

1. 新人賞を受賞された感想を教えてください。

自分の作品が認められたという嬉しさと本当に受賞したのかという、恐怖と言うんでしょうか、そんな気持ちもあります。美術部として作品を出していったのは中2のときからで、入選はするものの、その先に行けないような状況が3年以上続いていました。ですが、高3の最後の最後でこうして自分の作品が選ばれました。美術部での、部長としての「有終の美」を飾れてとても良かったと思います。有終といっても、当然まだ絵は描き続けるつもりでいますよ!

2. 受賞作について詳しく教えていただけますか?

題名は「おほしさまのおうた」です。絵をご覧になってくださった方々にはわかると思いますが、絵と題名にかなりのギャップがあります。もちろん「意図して」ですよ!こうしたちょっとした違和感や気持ち悪さに見る人の「想像力(ストーリーをつくる力)」を掻き立てる要素があると思い、小さな純粋な子供がつけたような可愛らしい(と自分は思ってる)題名をつけました。

テーマについて少し話そうと思います。テーマと言っても「描きたいものを自由に描いた」と言ってしまえばそれで終わってしまうのですが、流石にそれでは味気ないので。

この作品では宇宙ゴミがメインのアイデアです。そして、3対の翼は熾天使をイメージしています。もともと救済を表現しようと思いはしたのですが、天の使いが本当に救済してくれるのかという疑問となぜ人知を超える存在を人の形(人の認識の枠組み)で捉えるのかという捻くれた考えで気づけばこんな気味の悪いものになってました。その他の描いてあるものは皆さんの想像でいかようにも物語を作ってください。作品から新しいストーリーを生み出し、次々と新しい作品が生み出されていくのが芸術の素晴らしい点だと思っているからです。

3. 作品を制作する上で特に苦労した点や工夫した点は何ですか?

骸骨の部分は一番時間がかかりました。細かすぎて描けども描けども手のひら分の大きさも埋まらないというのを幾度となく繰り返していました。こんなのを描こうと思った自分を何回か恨みましたね。

工夫した点からいくつかあげるとするなら、3次元と2次元を融合と描写方法を場所場所で変えたことです。どちらも、この作品を混沌としたものにしたくて取り入れました。前者は骸骨などの線のみの平面によるデザインと背景の宇宙空間により表現し、後者の例としては、骸骨などには線画、月や地球は点描で仕上げている点、翼の中にも1対リアルなものを入れ込んだところです。こうして、混沌で気味の悪い、言い換えれば無秩序で人知を超えている世界観をがんばって表現してみたのです。ですが、こういった気味悪いのを描いていると「病んでる」なんて言われて…心外です。

4. これまでのアート活動に影響を与えたアーティストや作品はありますか?

最近だとミュシャの作品を「素敵だな、こんなの描きたいな」と思いながら眺めることがあります。平面的でイラストチックでありながら、立体的な、例えば人体の構造などの、専門知識に裏打ちされた線の説得力みたいなものが私にとっての魅力です。

私は漫画、特撮、アニメで育ってきているので、影響を受けた芸術作品や作者にアカデミックなものを並べることができません。悔しい。私も「印象派が〜」なんて言ってみたいものです。イラストばかり眺めてにまにましている感じだと、まだ当分先になりそうです。

5. 今後の目標や取り組みたいテーマがあれば教えてください。

私のもっぱらの課題は人を描くことです。人を描くのはとてもとても難しいことです。人体の構造などを勉強し、なんとか人が描けるようになりたいです。また、色についても勉強しないといけません。なんせ自分は色彩センスが壊滅的にないからです。こんなんで「よく美術部やってるな」なんて親に言われます。…確かに。

こんな私ですが、人が描けて、色もそれなりに使えるようになったあかつきには、アニメーションを作りたいと思っています。絵が動く。それだけでもうワクワクしますよね!

6. 最後に、後輩へのメッセージをお願いします。

楽しいことは正義です。楽しいこと、ワクワクすることをしてください。でも、やるからにはとことんやってください。モチベーションがある限り突き詰めていってください。なんとなく、暇だから、というのはよくないです。私も中1のときにとてもとても気になることがあって、突き詰める中で微分積分を勉強したことがあります(全く頭には入りませんでしたが)。楽しければ、ワクワクしていればそれくらいお茶の子さいさいです。ちょっと疲れたな、飽きたなって思ったら別のワクワクを探しに行きましょう。そうやって夢中になって勉強したことはきっと将来役に立つ日があるはずです!