- HOME >

- NEWS

8月23日~24日に東京で開催される高校生ボランティアアワード(https://lion.or.jp/va/)に本校のCE*活動グループの出場が決定いたしました。

鹿児島県の代表として、学びの成果を発表してきます。

紹介動画→https://drive.google.com/file/d/1CvCKcSyg45HhinaR1-SySDYY0QBAEXAo/view?usp=sharing

*CEとは?

CE(コミュニティエンゲージメント)活動とは、生徒が教室で学んだ知識とスキルを活用して、コミュニティ内外(共通の価値観や目的を持って集まる集団と、その集団の外側のこと)での機会や課題に積極的に関わり、原則に基づいた行動を通じて積極的に地域社会の思いやりのあるメンバーまたはパートナーになることを目指します。地域社会への関与に個人的な責任感を示し、前向きな変化をもたらすために行動します。コミュニティへの参加は、地域的にも世界的にも、重なり合うさまざまなコミュニティで、原則に基づいた行動、つまり責任ある選択に参加するための重要な方法です。原則に基づいた行動、継続的な探究、将来の学業や人生で成功するために不可欠な特性を身につけることができます。

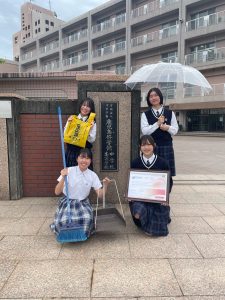

両国で行われた助成金贈呈式・スタートアップセミナーに出席しました。

専門委員の研究者の方々からのアドバイスや他の助成校との情報交換で得たヒントを実践に活かしていきたいと思います。

*鹿児島修学館は、パナソニック教育財団実践研究助成特別研究指定校です。

実践研究計画の詳細はパナソニック教育財団のページをご覧ください。

https://www.pef.or.jp/school/grant/special-school/shugakukan/

富士学院の講師の方に来ていただき、『医学部入試セミナー』を実施しました。

希望者約50名が参加し、医学部入試の対策や医師になる心構えなど様々なことを学ぶ機会になりました。

振り返りアンケート抜粋

・学力をしっかりつけながら命と向き合う覚悟を持つ大切さを知ることができました。(中1生徒)

・90分は長いなと始まるとき思っていたが、聞いてみるとあっというまだった。これからは感謝の気持ちを大切にして学んでいきたい。(中1生徒)

・今日からは、ニュースを観たり、母と社会について話していきたいです。(中2生徒)

・英語、面接、小論文の重要性が非常に増していることを知ることができました。また、学力が高いだけでは医学部を合格できないことを知り、衝撃を受けました。(中1保護者)

・昔と現在では、受験がだいぶ変わっている事に驚きました。(中2保護者)

・昨年に続き2回目です。2回目と思えないくらい興味深かったです。(中3保護者)

・最後に、医者になるということのすばらしさ、患者を救うことの重要性をお話いただき、とても感動しました。(高1保護者)

5月31日(土)に、中3によるスピーチコンテストを実施しました。

国語の時間に取り組んでいるスピーチを発表する機会となりました。

聞いている人に影響を与えるスピーチとはどのようなものかを考えながらスピーチに取り組みました。

保護者の方々にも多数参観していただき、少し緊張しているようでしたが、5分間の発表を頑張りました。

来週からはコンテストの振り返りを活かし、国語の授業でスピーチの仕上げに入ります。人にメッセージを伝えることの難しさが身に染みた今回のコンテストを経て、スピーチをどうブラッシュアップしていくのか、楽しみです。

高3保護者会で武田塾の講師の方にお越しいただき、「受験に向けてやること」について講演していただきました。

講演の後も、生徒が質問に行く様子も見られました。いよいよ受験本番。これまでの学びの成果を発揮して欲しいです。

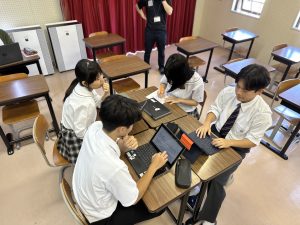

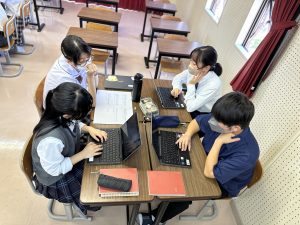

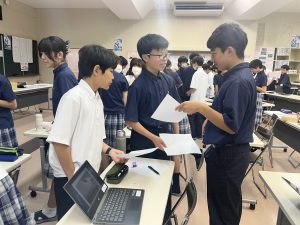

生成AIを「未来を切り拓く学びの相棒」として捉え、その無限の可能性を探究する時間を設定しました。

「AIは単なるツールではなく、私たちのアイデアを引き出し、共に思考を深める存在になりうるか?」という問いとともに、生徒たちは思考の整理や探究活動の深化を助ける対話や、情報を批判的に見つめる力を養うAIの活用法を考えるきっかけになりました。

実際に活用した生徒は、生成AIの可能性に期待や不安を持ちつつも、対話を通してどのように共に歩むべきかについてそれぞれ向き合うことができました。

生成AIがこれからの学習を大きく豊かにし、新たな時代を力強く生き抜くための心強い「学びの相棒」となり得ることに、期待を膨らませています。

生徒の感想からの抜粋

【AIに対する前向きな表現】

視野が広がる 思考が深まる 効率化・質向上 対話が面白い、気楽、楽しい 問い返しが良い 思考の手助け

新しい知識、活用法を知る 補助ツールになる 語彙力向上、思考機会の創出 様々な作業が可能

【AIに対する注意点】

情報の鵜呑み、無批判な受け入れのリスク 批判的思考の重要性 自分で考えることの放棄、思考停止のリスク

コピペ、出典明記への注意 正しい使い方と避けるべき使い方の区別が難しさ AIへの意図伝達の難しさ・問いかけ方

頼りすぎ・依存への懸念

本校のキャリア支援部主任の南のインタビュー記事がスタディーチェーンで紹介されています。

「バラバラでいい。バラバラだからこそ支援する」という本校からのメッセージが伝わる内容です。

ぜひ、ご覧ください。https://studychain.jp/tsushin/shugakukan/

今回の放課後学びの場は「スタサプ講座」ということで、リクルートの講師の方に来校していただきました。

中学生の希望者が参加し、「自分を知る」ことの重要性、具体的な学習方法、そして定期試験に向けた計画づくりのワークを行いました。

参加した生徒たちは全員、主体的に学んでいました。

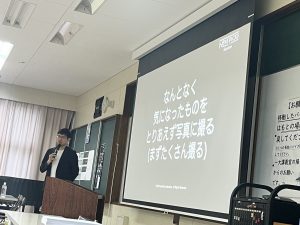

5月24日(土)に、NewsPicks Education運営責任者の蒲原さんを講師にお招きして、中学1・2年生合同でワークショップを行っていただきました。

「観方が変われば世界が変わる」というタイトルで、生徒がするように言われたのは、「お散歩と落書き」です。

校内を散歩して、なんとなく気になったところを写真に撮り、

その中から選んだ1枚を、紙に色鉛筆で模写しました。

みんな写真を見ながら、黙々と絵を描いています。

その絵を見せ合いながら、その絵を評価はせず、「こんなもの描いたんだ、こんなところ行ったんだ」と、その人が描いたものを受け止める活動をしました。

蒲原さんは今日のワークショップを通して、ありのままの自分の気持ちを感じること、自分のどんな願いを持っているか感じることを大切にしてほしい、というメッセージを伝えました。

【生徒の感想】

・私はいままで自分の気持ちをしっかり自分で受け止めず、否認してしまうことが多くあったけど、今日の講義を受けて、「自分の気持ちをしっかり受け止めよう」と言う気持ちが生まれました。とても良い発見だったなと思いました。

・自分の思ったことを相手にストレートにぶつけるのではなく、その時分の本当の願いに目を向けて立ち止まってみることが大切だなと感じた。「なんとなく」でも構わないから、その時の自分の気持ちを素直に受け取ることができたら、相手を認められるようになると思う。

・お母さんとけんかした時に、「あっちが悪い!」って思ってたけど、よく考えたら自分も悪い。その気持ち(仲直りしたい)をしっかり伝えることが大切だと思った。

・今この瞬間自分がどう思っているのか、相手に何を伝えたいのか、という、そのままの気持ちを大切にしていきたい。

・絶対これじゃないとダメっていう事はなくて、何となくでいいから自分の意見を出した方がいいんだなと思いました。

・大事なのは他人からの評価だけじゃないということに気付いた。

・自分はいつも周りがすることをいっつもやっていたので、それを楽しいと思っていたが、見方を変えることができた。自分のやりたい事を周りに伝えてみようと思った。

・あの人はなんでこんなに下手なんだろうと人を勝手に評価してしまうことが多くあったなと感じたから、これからはいったん受け止めてみようと思った。

・ひとりでやるよりもみんなでやる方が楽しいと思った。

・お散歩は、自分の好きな風景がちょっと分かったし、落書きでは自分のイメージが分かった。だから「なんとなく」は自分のことを見つける言葉なのかなと思った。

・感じたことを共感してもらうことってこんなにうれしいのかということに気付けた。

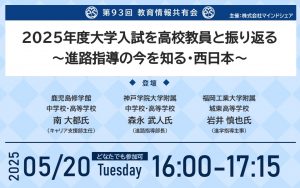

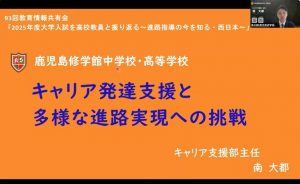

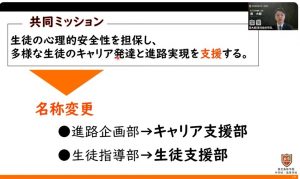

マインドシェアが主催する「第93回教育情報共有会」に本校のキャリア支援部主任の南が参加し、進路指導についての発表や意見交換を行いました。

https://www.mindshare.co.jp/news/6257/

普段から様々な場面で、教育方針を織り交ぜながら本校のキャリア支援について発信しているキャリア支援部主任。

生徒ともに教員も含め、”みんな”で新しいことに挑戦しています。