- HOME >

- NEWS

中学2年生は、観光交流局観光戦略推進課の職員になりきって「外国人観光客・留学生向けの鹿児島まち歩きモデルコース」を作ってきました。

5月9日の校外学習では、自分たちで考えたコースを確認するフィールドワークを行い、16日に鹿児島市の観光戦略推進課と国際交流課の方々を審査員としてお呼びして、まち歩きモデルコースの発表会を行いました。

実際に観光客の誘致や国際交流に携わっている方々に評価していただける機会ということで、生徒たちは自分たちが考えたコースを緊張しながらも、堂々と発表していました。

今後中学2年生はこのモデルコースを、英語で高校生にプレゼンします。

高校生はその中から魅力的なコースを選んで、7月にアメリカから留学生が来校した際に、そのモデルコースを参考に、留学生と一緒に市内散策に出掛けます。

今後の活動も楽しみです♪

【生徒の振り返り】

・実際の街歩きをしたときやスライドを作成したときにちょっとしたハプニングなどがあったけど、今日の発表会では相手の目を見たり、大きな声で発表することができた。

・今日の発表会は一回目は全然うまくいかなかったが二回目までに読む人を決めたり、間違いを直したりできたのが良かったなと思う。

・ATLスキルの「管理・調整スキル」を使って、発表の日までにスライド作りを終わらせておけばよかったなと思った。

・今まで、班で協力して活動し制作に取り組んでいたため、協働スキルやコミュニケーションスキルの能力を養うことができたと感じる。また、あまり喋ったことがない友達とも今回の体験学習を通して親睦を深めることができた。多様な人と折り合いをつけることができた。

・今日の発表会で、市の観光戦略のプロの方に発表を聞いてもらうという緊張感のなかでも、活動の成果を見せることができたため安心した。今回、審査員の方からいただいたフィードバックをモデルコース案発表(英語)でもそれ以外の教科でも活かせるようにしていきたいと思う。発表寸前になって、「こうしたほうがわかりやすかったんじゃないか?」「もっと詳しくかけばよかった。」などを思ったので、次からはちゃんとそういうのをなくすために、見直し、声に出して読んでみる、わかりやすいかを確認する、を徹底して頑張ります。

・自己管理スキルがグループで発揮できていなかったため、スライドを終わらせるのがホントのギリギリだったのでもう少し余裕を持って取り組みたかったと思った。さまざまなグループの発表を聞けていろいろ参考になったので良かった。

・今日は、歴史をテーマにしたので、銅像が必然的に増えてしまうことを逆手に取られて、「歴史に対して興味がない人は、楽しめないのではないですか。」という質問に対して良い答えを出すことができなかったので、「鹿児島の魅力を伝える=景色と、歴史を知れればいいのでは」という固定概念になってしまっていたので、「なんで、歴史を伝えたいのか」、「他の観光地も鹿児島の魅力を伝えることができるのか」ということをもっとよく考えれば良かったなと思いました。

・まず、班のメンバーについて、ほぼ話したことのないメンバーで、最初は不安だったものの体験学習や発表会までにはだいぶ打ち解けることが出来たなと思います。また、人によってものの見方が人によって全然違う、ということがよく分かって、同じグループのメンバーでも意識する観点が違ってスライドの読み方や構成が変わっていたり、自分たちではわかりやすく作れたつもりでも、人によってはわかりにくいところもあって質問をされたりしたのは面白かったです。

この日の中学2年生の英語の授業では、自分が選んだ国について、英語で相互発表をしてもらいました。

生徒は「世界で通用するアーティストを目指す中学2年生」という設定で、「海外に留学し、知らない世界に目を向けるために、いろいろな国の情報を収集する」という取り組みをしています。

「一つでも多くの情報を得て、自分の知らない世界にも目を向けるように!」という指示のもと、30分間でなるべく多くの人と相互発表してもらいました。

自作のメモを見ながら発表している生徒もいれば、内容を覚えて発表している生徒もいます。

「どの国調べたの?」「カナダ調べた人ー?」と声を掛け合いながら、楽しそうに発表し合う姿が印象的でした。

【生徒の振り返り】

・今日は同じ国の人3人を聞いた。人によって取り上げる文化が違くてとても面白かった。

・さまざまな人とコミュニケーションスキルを発揮することで、普段話さない人とのコミュニケーションをとれて発表のスキルも人間関係のスキルも上がったと思った。

・発表を聞いてくれた人たちに「すごい」「わかりやすい」など言ってもらえたので、ちゃんと伝わっているんだと実感できた。

・「多様な文化の人に伝える」ということで、英語の下に日本語で翻訳を書いたが、友達から賛成や反対の声があったため、見直したい。

・自分があまり話さない人と会話するのは、自分では少し抵抗があったが、今日を通していろいろな人が発表を聞かせてくれたので、今後も今日のことを活かして活動したいと思った。

・なぜ韓国のものが日本で流行するかを説明してる人がいて、文化の背景にある情報まで含めて話すと文化を理解しやすくなると感じた。

昨年度大宮国際中等教育学校に研修に行った生徒たちが「修学館でも取り入れたい!」と報告してくれたのが”LDT(Leaners Directed Time)”でした。

LDTとは、「自分で自分の学習をプロデュースする時間」と定義されており、IB教育に親和性の高い取り組みであると感じてくれたようです。

研修に参加した生徒たちが中心となり、学年の生徒を巻き込んだり、他学年にも理解してもらえるように説明動画を作成して、本格的な導入に向けて一生懸命取り組んでくれています。

教育実習生と物理を学び合う者たち

夢を語る者たち

書道大会に向けての準備×合同LDTの準備する者たち

図書室という静かな空間で課題に黙々と取り組む者たち

「課題研究」について真剣に語り合う者たち

普段慣れた自分の席で課題をこなす者たち

いよいよ来週は中学3年生と合同LDTとなります。どんな学びが起こるのか楽しみです。

学校がみんなにとって安心・安全でより良い学びの場になるように、クラスの学級会の各部の代表者が募る専門委員会が月1で開催されています。

学習部では、「探究新聞」を今年度から作成することに決定し、本日の専門委員会では担当割り振りと記事の内容を検討していました。IBMYP認定校である本校にとって、「探究」はすべての学びの中心に存在しています。「総合的な探究・学習の時間」の取り組みだけではなく、教科や行事などすべての教育活動で生徒がワクワクした時間を切り取って記事にしてもらいます。

高校3年生が現在作成している探究新聞を参考にし、学習部の生徒たちが生徒目線の修学館の学びをどのように表現してくれるか楽しみです。ちなみに記事の「旬」を大事にするために不定期発行を予定しています。

今年度1回目のオンライン英会話。中学1年生の頃は、緊張と不安で後ろ向きな生徒もいましたが、回数を重ねるごとに自分が習得した言語スキルを最大限発揮しながら、笑い声が起こるくらいコミュニケーションを楽しんでいます。

高校生にもなると端末の不具合が起こっても、焦らずChat機能を用いながら海外の講師の方と対応できる生徒も増えてきました。

【生徒の振り返り】

外国の人と話すことによって、普段の授業よりも発音を意識することできた。講師の先生はとても優しくて、部活などの日常的な会話ができたことが印象的だった。単語は覚えていても、それを会話の中で文にすることが難しい時もあったので、文で表現できるように取り組んでいきたい。

今年度からの試みで、高校1年生と2年生合同で総合的な探究の時間を過ごす時間を設定しました。

経験のある2年生がそばにいることで1年生の不安に寄り添える時間にもなりますが、何よりも”みんな”で探究サイクルを回しながら、それぞれのATLスキルを育みながら修学館の探究的な学びがさらに発展していく機会として設定しています。

今年度の高校生の遠足の行き先は、上野原縄文の森です。

参加する生徒たちがこれまでの学びや日常生活と”つながり”を持ちながら上野原縄文の森を訪問できるように、鹿児島県立埋蔵文化財センターから3名の職員の方をお招きし、一日遠足の事前学習を行いました。

遠足当日は事前学習で得た知識を元に、展示されているものを興味深く見学できました。

今日はあいにく雨でしたが、生徒も先生も一緒に勾玉作りなどの体験もでき、MYPのグローバルな文脈「空間的時間的位置づけ」を意識し、勾玉を通して「過去と現在」を行き来する良い機会となったことでしょう。

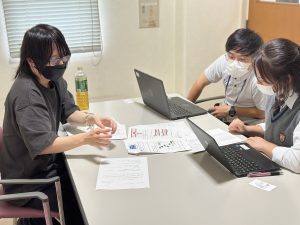

課題研究を進めていくために、働く先輩にインタビューをする生徒の様子です。

本校は、生徒たちの学びに対する主体的な行動を尊重し、サポートしています。

専門的な立場でのアドバイスはさることながら、先輩だからこそ伝えられるメッセージもあり、多くの学びを得る時間になったと思います。

「たどり着くための”キーワード”を知らなければ、いくらインターネット上に有益な情報があったとしても出会うことはない。」

そのようなやり取りを聞きながら、改めて「知識」の重要性を感じました。

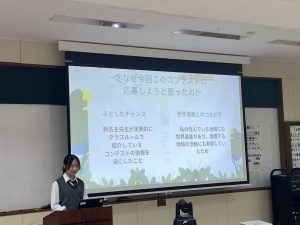

『世界遺産×SDGsチャレンジ!小論文部門』で最優秀賞を受賞した生徒の振り返り報告を行いました。

https://www.sekaken.jp/sdgs_challenge_2024/result-e/

今回の振り返りでは、

①高2で行う探究活動に世界遺産やSDGsの内容を取り入れるきっかけとなったこと

②挑戦し続けることの大切さを実感したこと

を紹介してくれました。

今後も多く修学館生が、一歩踏み出しチャレンジしてくれることを期待しています。

本校の高校体育委員長による体育祭の振り返りを紹介します。

今年度の体育祭のスローガン”REBORN”(新たな自分に生まれ変わり、先輩からの伝統のタスキを胸に、全力で挑戦しよう!)のもと、天気にも恵まれて第41回体育祭を開催することができました。修学館では学年を超えた交流が大切にされています。そのため、体育祭も4月の学習者像”心を開く人”を意識して、準備から、競技の進行、片付けまで学年の枠を超えて助け合い、仲を深める姿が多く見られました。

応援団は、春休みからほとんど毎日練習に励んでいて、より良い演舞になるように先輩も後輩も関係なく、何度も話し合いを重ねている姿がとても印象的でした。本番の演舞からはこれまでの努力と、仲間を思いやり、信頼する気持ちが伝わってきて、学校全体を引き込んでいくような力強さを感じました。

また、体育祭が終わったあとも、みんなで協力して片付けまでやり切る姿も印象的でした。最後まで責任を持って行動すること、そして誰かが困っていたら助けることが自然とできていたのは、日頃の学校生活や学習を通じて、「主体的に行動すること」「他者と協働すること」の大切さを学んできたからだと思います。

振り返って、今年の体育祭は、競技の中でも、準備段階でも、生徒ひとりひとりが自分の役割を大切にしながら、みんなで協力して作り上げた一日でした。それぞれが協力して取り組めたことで、ただの行事ではなく、学びや成長を感じられる場にもなったと感じます。普段から学年を超えて交流する機会が多く、グループ活動などで協働スキルやコミュニケーションスキルなどを身につけてきたみなさんだからこそ、自然に心を開いて支え合い、仲間との絆を深めることができたのだと思います。この体育祭を通して、新たな自分に一歩踏み出すきっかけをつかんだ人もいたのではないでしょうか。来年もまた体育祭がさらにすてきなものになることを願っています。