- HOME >

- NEWS

高1 IB保健の授業では、今年最後の授業で「小論文チャレンジ」を実施しました。

(ねらい)

・大学入試における小論文試験問題に触れることで入試に必要なスキルを学ぶ。

・小論文における適切な解答方法を理解する。

(問題)

じゃんけんの選択肢「グー」「チョキ」「パー」に、「キュー」という選択肢も加えた新しいゲームを考案しなさい。解答は、新ゲームの目的およびルールを説明するとともに、その新ゲームの魅力あるいは難点も含めて、601字以上1000字以内で論じなさい。(参考:早稲田大学スポーツ科学)

※早稲田大学はイギリスの高等教育専門誌Times Higher Education(THE:ティー・エイチ・イー)は、2022年3月24日に「THE 世界大学ランキング日本版 2022」の東日本エリアの私立大学における「教育成果」分野で1位となっており、企業開発や研究機関において活躍できる人材の育成が期待されている

(授業者所見)

ただ小論文を解かす授業というよりは、テーマに対する構成の考え方や書き方などに重点をおいて授業をおこなった。

インターネットは使用せず、生徒達がお互いに案を出し合いながら、解決策考えさせ、自分の考えをまとめさせた。その後、模範解答をもとに書き出し方や構成などを解説した。教科でも引き続き、大学入試に向けて必要なスキルやATLスキルを習得・実践する機会を取り入れていきたい。

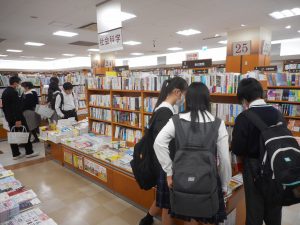

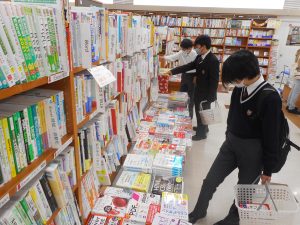

修学館の図書館に入れる本を生徒たち自ら選ぶ、選書ツアー(ブックハンティング)を実施しました。11月29日、アミュプラザ鹿児島 4F 紀伊國屋書店 鹿児島店に希望生徒10名ほどが集まり、それぞれが「修学館の図書館にあったらよいなぁ。みんなのためにもなりそうだなぁ。」という本を選びました。

「これって良いですかね?」「うん、きっと社会科の先生も喜ぶ!」

選書した本の一部です。

紀伊國屋書店 鹿児島店の皆様、ありがとうございました。

【参加生徒感想】

〇あまり本屋さんで1時間もいることがなかったし、色々な本をじっくり見れて楽しかった。自分の選んだ本が図書室に来ると思うと楽しみで早く読みたいです!選書ツアーまたあったら行きたいです。

〇様々なジャンルの気になっていた本を選べて楽しかった。

〇いろんな本を大人買いできたので楽しかった。

〇やはり、書店ということがあって自分が読みたい本、興味がある分野の本など幅広く選ぶことが出来ました。そして、異学年の生徒さんたちとも触れ合うことが出来、とてもいい経験になりました。

〇気軽な気持ちで読みたい本をたくさん選べる機会はめったにないのでとても楽しかった。また行きたい。

〇たくさんの本を選べたり、友達と一緒に選んだらしてとても楽しかった。また、行きたいなと思った。とても楽しい選書ツアーでした。ありがとうございました。

〇自分の好きな本をたくさん選ぶことができて、嬉しかったです。また、他の参加者がどのような本を読んでいるのかということを知る機会にもなりました。選んだ本が入ることを楽しみにしています。

【引率教員感想】

中学生が意外な本を選んでいる姿などを見られて興味深かったです。前半は、もともと「この作家さんの本を!」という感じで選んでいる場面が多かったですが、特に後半はだんだんと本人たちも普段はあまり見ない分野のコーナーなどにも足を運ぶ機会になっていたようでした。なによりも、「自分自身の考えや選択が、学校や社会をより良く変える」という経験のひとつになっていれば嬉しいと思います。

12月2日(土)の放課後,中高生徒会の呼びかけで校内・学校周辺の清掃活動を行いました。土曜日に学校がある日は,毎回この活動を行っています。

今回は,季節的にも落ち葉拾いがメインとなりました。校内の木々の落ち葉を集め,ビニール袋に入れていく中学生。学校の正門から出た道路沿いにある街路樹の落とした大量の葉を手分けして集めていく生徒たち。中学生と高校生が協力して活動したりしています。こういったところが中高一貫校の良い所です。

最後まで残った生徒は,1時間以上の時間をかけて清掃ボランティアに取り組みました。落ち葉の入った大きなビニール袋は,全部で10袋以上集まったでしょうか。活動してくれた皆さん,ありがとうございました。君たちのおかげで,町ゆく人,修学館中高生,先生たちと気分良く歩けます。

11月11日、40周年記念式典の午後に本校主催のIB教育シンポジウムを開催しました。多数の参加者のかたがたに、ご質問等で積極的に会をいっしょにつくっていただき感謝です。

https://ibconsortium.mext.go.jp/topics-detail/20231024/ ←クリックしてください。

ご後援いただいた鹿児島県教育委員会、鹿児島市教育委員会、そしてご登壇いただいた国際バカロレア日本大使坪谷先生、鹿児島大学副学長田頭先生をはじめご登壇いただいた方々、本当にありがとうございました。このようなぜいたくなメンバーでまた実施できることを祈ります!

—– 参加者感想—–

〇IBの考え方、仕組み等の概要を理解できた。IB経験者の学生の方の発表が理路整然としており、分かりやすく感心させられた。

〇すごくいい教育だなと感じました。子供に学ばせたいと改めて感じました。今週末、学校説明会に子供と参加予定なので、子供が同じように感じてくれるといいなと思っています。

〇坪谷さんの著書を拝読していたのでご本人の率直なお話を伺えて参考になった。また修学館や鹿児島大学のバカロレアに対するお考えも知ることができて有益であった。

〇実際にIB修了された現役大学生のプレゼン内容が具体的で飲み込みやすかったです。

〇とてもよかったです。短時間で重要なポイントは理解することができました。日本の大学教育そのものが変わろうとしていることが分かりました。

〇娘が海外IB校を卒業してbilingual diplomaを取得しました。娘のIB校入学前にネットで記事やお話等を読んでいた坪谷先生がいらっしゃるとのことで、ぜひお話を聞きたいと思いました。また、娘はDPのみの履修でしたのでMYPはどんなものなのかと興味がありました。MYPから始めることでDPの学びをより深められるのだろうと感じました。

〇IBの理念や具体について触れることができとても貴重な学びの場となりました。時間がもっとあったらと思うほどでした。

〇今年度からIB認定校としてスタートを切られたとのことで,おめでとうございます。昨年に続いてシンポジウムに参加いたしました。IB教育の理念と新教育課程が目指そうとするところに親和性があり,さらにより具体的な方法と蓄積があるのがIB教育であることが理解できました。つまり現在想定しうる今後の学び方は,洋の東西を問わず同じような形が一つの理想形としておかれているということかと思います。途中で坪谷講師が口にされたように,修学館中・高校様がモデルとなって県全体がそのような方向に進めると,よいと感じました。

〇子供が進学するに当たって、面白い学校があまりにも少ないとは感じていましたが、岡本氏も同じようにお考え(というよりは「もっと面白い学校が増えてくればいい」という表現ではありましたが)だったので、私だけじゃないのだなと安心しました。そして、鹿児島にいらっしゃる方々も鹿児島の教育を変えていきたいと真剣に考えていらっしゃるのを知り、温かくなりました。ぜひ修学館さんが良い刺激になっていくことを願っています。

〇それぞれの登壇者のご意見を拝聴でき、勉強になりました。特に、鹿児島大学の田頭さんの話は普段聞くことができない、裏の(?)話なので、とても新鮮でした。平野さんの話もとても良かったです。

〇鹿児島にこれだけのIBに関わるパネリストと関心のあるゲストを集められる努力と計画力に脱帽です。おかげ様で教育委員や、他県の方など普段話せない方と話しができてよかったです。

IBを学んだ平野さんの話しは、保護者や子どもたちの前でしていただきたいと思いました。参加して元気とやる気が出ました。ありがとうございました。

〇教育委員会の方々をはじめ多くの方々が参加されており、IBへの関心の高さがうかがえました。鹿児島においても教育の転換期を迎えていることを肌で感じられる有意義な時間となりました。また、IB修了生の語る説得力のある言葉にたいへん勇気づけられましたし、他の参加者の心にもIBのよさがしっかりと届いたのではないでしょうか。このような、素晴らしい学びの場に参加させていただき本当にありがとうございました。

〇まず、午前の講演会で、一言目から坪谷先生の言葉・雰囲気に虜になる(引き込まれる)感じがした。「鹿児島へはずっと来たいと思っていました」という話始めの言葉はよく聞くが、その後に続いた桜島の力強さや、薩摩という土地に関してご自身が感じていることの伝え方が、他とは違う感じがしたのだと思う。

〇お話を聞いて、「人は生まれたときから使命を持っている」という視点は今まではあまりなかったが、「一人ひとりが輝くものを持っている」ということは再認識できた。目の前の生徒一人ひとりに、感じ方や考え方に影響を与えられる機会がある崇高な立場にあることを再認識した。自分が一人ひとりが自分の輝くものは何かを発見したりできるように、生徒にもいろいろな機会を与えたりしたいと思った。

高校1年生で取り組むパーソナルプロジェクトに向け、自分の興味・関心のあるものを探究するための一歩として、「ミニ調べる学習」を行いました。現代の社会では情報が玉石混交しており、今後ますます適当な情報を判断し、活用するスキルが求められます。インターネットの情報は正しいかどうかの判断が難しいため、今回は本の情報を使って情報を収集しました。自分だけでなく、読んだ人が「へー!」「おもしろそう!」と思うような作品を目指し、調べたことを画用紙1枚にまとめました。

今回は「ミニ調べる学習」の仕上げの時間ということで、学年全員で作品を鑑賞し合いました。同じテーマがほとんどなく、わくわくしながら楽しく鑑賞できました。

鑑賞した後は、ペアに分かれてフィードバックを伝え合いました。よいところも伸びしろも伝えることで、もらった相手が気持ちよく受け取れるフィードバックを目指しました。

授業の最後には、自分の作品の自己評価を行いました。評価規準に沿って、じっくりと考えました。なぜその評価になるのか、根拠や理由を示すのが難しく、時間をかけて自己評価を行いました。先に受け取ったフィードバックを自己評価の判断材料にしている生徒もいました。

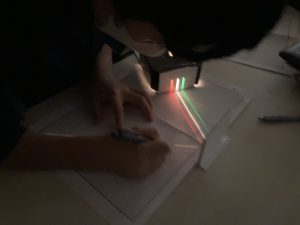

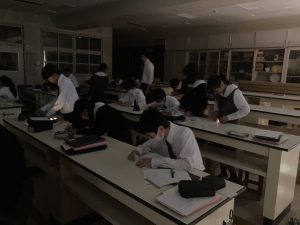

現在,中1の理科の授業は「身のまわりの現象」の「光の性質」の学習をしています。

本日は,光の反射の法則とはいかなるものか,自分たちで実験をしながら確認をしました。実験装置を使うのですが,教室の明かりは消され,いつもと違う雰囲気の中実験をすすめます。暗くて分かりにくい中でもみんなと協力しながら実験をすすめることができるのか,いつも以上に協働スキルやコミュニケーションスキルが求められます。

暗くて分かりづらい写真ばかりですが,今回はそれをお楽しみください。

以前本校ホームページでも紹介した「IOCヤングリーダーズによる特別ワークショップ」(9月9日土実施)の様子がKWNのホームページに掲載されました。ぜひご覧ください。※下のURLをクリック

https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/citizenship/kwn/interchange.html

パナソニック教育財団のホームページに、修学館の中1総合的な学習の時間の様子が掲載されています。今年度、財団の助成を受け、探究活動をさらに充実させる図書館の活用について実践研究を進めています。

研究課題

『学校図書館の「学習・情報センター」機能の充実とICT活用との統合・融合

~国際バカロレア教育における探究学習促進・情報活用能力向上を目指して~』

https://www.pef.or.jp/school/grant/school_photo/20231019_03/ ←URLをクリック

現在高校2年生の英語の授業では、「How to live a plastic-free life」というタイトルのユニットを進めています。今回は「plastic-free life」について考えるきっかけを作るために、Ooho作りを行いました。

※Oohoとは、プラスチック容器を削減するために表面に海藻の成分で膜を作って持てるようにしたもので、実は材料さえ揃えてしまえば家でも簡単に作ることができます。

生徒の振り返りには、「ペットボトルのありがたさと環境について考えることができた」「英語への理解だけでなく単元としての理解も深まった」「スタバなどでのカップも紙やそういったものにできないのかと思った」「災害避難所など、水の節約のために容器を洗えない場面などで生きると思う」「Oohoが実際に主流になってプラスチックを使わなくなったとき、もし海藻?アレルギーの人とかはどうするのか。(そんなアレルギーがあるかは知らないけど)」などが書かれていました。

授業では、教科書で扱われているテーマを通して、身のまわりの問題について考え、他者の考えを知ることができるような活動も多く取り入れています。

10月15日(日),透き通るような青空の中,今年度の第1回学校説明会が実施されました。お忙しい中にも関わらず,大変多くの方々に来ていただきました。感謝申し上げます。

説明会は学校長の挨拶に始まり,担当教員による「入試問題説明」,教頭担当の「学校説明」とすすみました。今回の説明会に参加している中学生・高校生は自主的に説明会の手伝いを申し出た生徒です。アンケートでは,彼らの受け答えやその態度を褒めてくださる方も多く,それらのご意見は手伝ってくれた生徒に必ず伝えるようにいたします。彼らも喜ぶことと思います。ありがとうございました。

また,第2回,第3回の学校説明の時にも質問がありましたら,どうぞ生徒に尋ねてみてください。授業のこと,部活動のこと,通学について,生徒には普段思っていることを正直に言えばいいんだよと伝えてあります。修学館を知るためには,生徒からの情報が一番だと思いますので,第2回・第3回説明会に参加される方は率直な質問を投げかけてみてください。

それでは,11月・12月の説明会で多くの方が来てくださっても大丈夫なよう準備をしておきます。説明会や入試に関するご質問がありましたら,いつでもご連絡ください。ホームページ(HP)の「お問い合わせ」(HP一番下右側)や,お電話でご連絡くだされば大丈夫です。お待ちしています。